原標題:外媒:中國去產能改革面臨安置新下崗工人等阻力

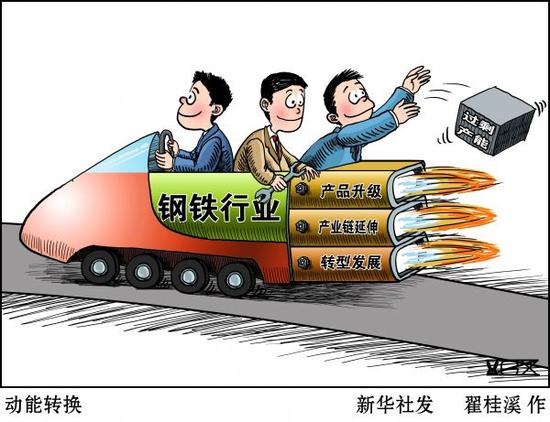

資料圖片:動能轉換 新華社發

外媒稱,中國去產能過剩的產業改革重組進展不順,化解剩余勞動力的員工安置遭遇阻力,地方政府對僵屍企業因就業和稅收利益而繼續注資支持,使供給側改革步履艱難。

據法國國際廣播電臺網站10月8日援引英國《金融時報》的報道稱,中國顯然在擁抱“供給側改革”,以減少過剩的工業產能,擺脫不良資產,原因是債務驅動增長的政策未能奏效。這一轉變對跨越中等收入陷阱來說必不可少,但改革的成效仍不明朗。

報道說,最大挑戰之一是深受產能過剩困擾的重工業(包括鋼鐵、煤炭和鋁等產業)的員工安置問題,這可能牽涉到200多萬工人。有些人或許會說,這次改革比上世紀90年代國企改革容易推進,當時約有2700萬工人下崗。但這種說法忽略了一個事實:今天的失業工人要想維持合理的生活質量,其成本遠高于90年代, 當時絕大多數國企員工住的是福利房。

此外,當今的宏觀環境對改革不那麼有利,因為要找到另一個增長引擎、安排大批缺乏技能的富余勞動力就業的前景十分嚴峻。

報道分析稱,上世紀90年代,中國加入世貿組織,並對負債累累的輕工業國有企業進行重組,從此開啟了一個經濟增長的黃金時代,資源密集型的基礎制造業成了新的經濟支柱。

另一方面,本輪改革啟動時,以低端制造業為主的舊經濟正迅速衰落,而高端制造業和消費導向型行業相對仍不發達。

為了應對相關失業風險,中國政府已建立了一只1000億元人民幣的安置基金,為下崗工人提供安置費用和補貼。此舉有助于緩解社會壓力,促進企業按照 市場機制進行重組和破產,但這只基金規模較小。與中國日益上升的生活成本相比,人均約5.5萬元人民幣的下崗補貼偏低。

北京方面解決工業產能過剩的另一市場化手段是並購。某些並購交易具有商業意義,因為它們有助于整合資源,減少惡性競爭。

但是,要實現並購的效益,就需要融合運營和文化,妥善安置下崗職工,還要與債權人談判。

報道認為,事實上,政策驅動的交易往往面臨整合阻力,因為企業缺乏這樣做的市場激勵。中國政府自2000年代以來一直尋求整合鋼鐵和煤炭等行業,但這兩個行業的產能在過去10年期間翻了一倍以上。許多企業至今仍背負著1990年代末上一輪改革遺留的低效率資產和債務。

報道警告,中國一些地方政府對市場化改革不是很熱衷,因為他們想保護所謂的僵屍企業,其中許多企業為地方經濟提供了可觀的就業機會和稅收。

其結果是,一些地方政府紛紛出臺政策以維持社會和經濟穩定。但這種做法違背了市場機制,很可能讓僵屍企業茍延殘喘,卻犧牲了長遠經濟健康。

報道指出,由于中國經濟規模龐大,人口眾多,其改革成了全球最復雜的改革之一。中國試圖在社會穩定與有效重組之間找到平衡。

[責任編輯:郭曉康]