原標題:賡續長徵精神,奔向全面小康

“紅軍不怕遠徵難,萬水千山只等閒”。80年前,中國共產黨領導中國工農紅軍勝利完成舉世聞名的兩萬五千里長徵,譜寫了一首雄壯豪邁的革命交響曲。無數革命者突破生死絕境,涅槃重生,刻畫出一幅氣壯山河、無堅不摧的歷史畫面。

時代變了,條件變了,共產黨人為之奮鬥的理想和事業沒有變。今天,重新走過當年紅軍長徵經過的地方,可以看到,長徵塑造的紅色基因,突破了時間和空間,提供著永恆的前進動力。

“苦不苦,想想長徵兩萬五!累不累,想想革命老前輩!”在中央網信辦主辦的“長徵路上奔小康”網絡媒體“走轉改”活動中,近百家網絡媒體、數百位記者“重走長徵路、重吃長徵苦”,在實地採訪中,追尋紅色記憶,記錄今日發展。我們發現,賡續長徵精神,聚焦精準扶貧,奔向全面小康,正是這些地方對紅軍長徵勝利的最好紀念方式之一。

不忘初心,尋根重走長徵路

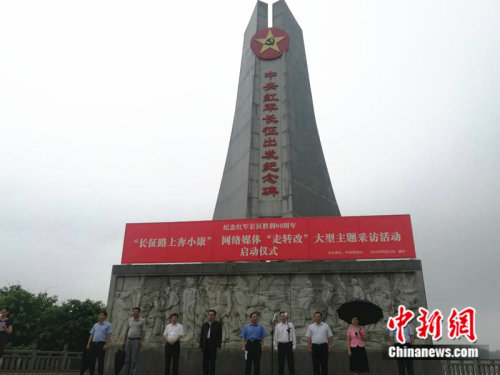

8月23日上午,“長徵路上奔小康”網絡媒體“走轉改”大型主題採訪活動啟動儀式在于都縣中央紅軍長徵出發地紀念園舉行。 中新網張尼攝

8月23日,紅軍長徵出發地江西省于都縣下起了一場瓢潑大雨。在雨中,“長徵路上奔小康”網絡媒體“走轉改”大型主題採訪活動正式啟動。歷史和現實在這里交匯:82年前,在于都河畔,中央紅軍開始了長徵第一步。

舀上一瓢紅井水,嘗嘗那甘甜;在興國將軍館,瞻仰烈士軍魂;走村入戶,看農民掙錢樂開懷。贛南這片紅色沃土,早已不是當初的落魄模樣,它正以一幅嶄新的面貌展現在眾人面前,見證著長徵精神在這片土地的延續:于都縣開發紅色旅遊,興國縣培育油茶、蔬菜等特色產業,互聯網+電商走入農村千家萬戶......

從昔日的轉兵舊址通道,到紅二六軍團出發地桑植縣劉家坪鄉,再到賀龍元帥故鄉洪家關,在湖南,一個個平凡而感人的長徵故事,讓人放佛回到那彌漫硝煙的戰場。在賀龍元帥故鄉,當年和賀龍元帥一起參加革命的老紅軍賀文玷的孫子說,當年全縣有5000多人跟著賀龍一起出去革命,最後回來不到五十人,單單洪家關鄉,就有60多位革命遺孀。在這里,“拋頭顱灑熱血”不再是一句口號,革命前輩也不再僅僅是一個傳奇。

在紅軍長徵歷史上,貴州有著舉足輕重的作用。正是在這里,遵義會議等一係列重要會議召開,中國革命的偉大轉折由此拉開帷幕。從依靠旅遊扶貧的肇興侗寨到香滿群山的湄潭茶園,從婁山關藤編一條街到大數據產業園區,過去紅軍轉戰的主戰場,如今儼然變成了脫貧致富的主陣地。

四川在紅軍長徵史上創下中央紅軍徵戰時間最長、經過地域最廣、自然環境最惡劣、紅軍長徵線路最長“四個之最”。從重要產業巧幫扶的紅星村到山坳坳里滿花香的小金縣,從打通天路的嘎日村到靠旅遊發家致富的藏寨卓克基,昔日這些貧困的山村里,打響了扶貧攻堅戰,在新長徵路上迸發出“洪荒之力”。

甘肅是黨中央選擇以陜甘根據地作為紅軍長徵落腳點的決策地。從界石鋪紅軍長徵毛澤東舊居紀念地到會寧會師紀念塔,從陜甘寧省委省政府舊址到山城堡戰役紀念館,走進這些紅色遺址,一段段動人的紅色故事、一個個激動人心的歷史細節不斷涌出,記錄著中國紅軍不斷進軍的偉大時刻。

陜北吳起是1935年中央紅軍同西北紅軍會師地。從山勢險要、條件艱苦的薛家寨,到再現紅軍英勇殺敵的直羅鎮戰役紀念館,從陜甘邊革命根據地照金紀念館到延安寶塔山、“切尾巴”戰役遺址,從大力發展蘋果產業的洛川縣到跨村跨鎮跨區域搬遷的延川縣,長徵的紅色氣質烙進當地,老區人民用智慧和汗水、用奮鬥和拼搏建設家園,結束了“一方水土養活不了一方人”的歷史。

行通道、爬雪山、過草地、強渡大渡河......當年,翻過二十多座山脈,渡過三十多條河流,與強敵血戰,糾正黨內錯誤的鬥爭,驚險曲折,險象環生。回望長徵的漫漫徵途,在曲折中前進、在苦難中成長,堅信黨的事業一定會成功,人民的事業一定會成功,正是這樣的信仰和精神,成了我們黨一路走來的深刻印記。

脫貧致富,長徵精神永存于心

“現在,時代變了,條件變了,我們共產黨人為之奮鬥的理想和事業沒有變。”習近平總書記強調,實現“兩個一百年”奮鬥目標是一場新長徵,每代人都要走好自己的長徵路。

長徵精神賡續到今天,她熏染出的紅色氣質已經是革命老區的精神家園。在構築復興中國夢的偉大進程中,革命老區輸造並舉,念好致富經,吹響脫貧致富奔小康的時代號角。

打好攻堅扶貧戰,既要輸血,更要造血,真扶貧、扶真貧。在江西省興國縣傑村鄉含田村,千畝蔬菜基地以“公司+基地+農戶”模式運作,基地與企業、學生營養餐供應鏈對接,輻射帶動30多戶貧困戶參與種植、50多人務工。通過土地流轉,貧困戶每年每畝還能獲得400元到600元不等的收入。除了千畝蔬菜基地,種植面積達1.3萬畝的“萬畝油茶”、以“合作社+基地+農戶”模式運作的“百畝白蓮”也都成為興國縣產業扶貧的主抓手。

如今的湘西菖蒲塘村村民們都建起了新樓房。中新網楊華峰攝

在攻堅扶貧的路上,其他革命老區也正經歷著這樣的華麗轉身。湘西菖蒲塘村依靠科技,開拓市場,做大做優水果產業。貴州婁山關村的特色藤編,走出小山村,熱銷全國,在當地形成了一條有100多戶從事藤編、年產值達1200萬元的“藤編一條街”。陜西延川縣文安驛鎮打破原有的行政區域劃分,跨村跨鎮跨區域搬遷,以“有土安置”、產業帶動、“無土安置”等模式安置了五個鄉鎮的1874戶6495戶搬遷戶……

八十載鬥轉星移,八十年波瀾壯闊。不忘初心,方能行得更遠。在歷史的根基上,我們銘記、挖掘並傳承,讓長徵精神在復興中國夢的新徵程中散發耀眼的光芒,成為推動各項事業前進的巨大力量。當年紅軍長徵經過的這片紅色土地上,脫貧致富奔小康的時代夢想正在實現。

[責任編輯:李寧]