【紀念辛亥革命110周年係列】武昌首義史話之一——激流勇進

【編者按】 1911年10月10日,武昌城頭槍聲一響,拉開了中國完全意義上的近代民族民主革命的序幕。孫中山先生和他所領導辛亥革命,是包括臺灣同胞在內所有中華兒女共同的歷史記憶。在海峽兩岸以多種方式紀念辛亥革命110周年之際,從今天起,本網將連載一組 “辛亥革命武昌首義”的係列文章,揭秘歷史真相,緬懷革命先輩,傳承愛國情懷,以饗兩岸讀者。

武昌首義史話之一

激 流 勇 進

1911年10月10日,中華古國古老的武昌城爆發起義,成為辛亥革命推翻清朝統治、結束封建專制的“首義“壯舉。

進入二十世紀的頭十年,中國末代封建王朝危機四伏。日暮途窮的清王朝,一方面野蠻鎮壓勞苦人民和革命黨人的反抗,另方面力圖假借所謂“預備立憲”維持腐朽統治,並對侵華列強進一步“結與國之歡心”,其種種倒行逆施加速了革命風暴的到來。

以孫中山先生為首的資產階級革命黨人,1905年8月在日本東京成立“中國同盟會”,制定章程,揭出“驅除韃虜、恢復中華、創立民國、平均地權”的革命旗幟。同盟會從1906年到1910年先後發動近十次武裝起義,特別是1911年4月27日組織規模空前的廣州黃花崗起義,雖遭鎮壓,但震動全國。1911年5月,清政府把川漢、粵漢兩條鐵路幹線的築路權拍賣給外國,激起全國人民強烈反對。湖南、湖北、廣東、四川相繼爆發聲勢浩大的保路運動。9月下旬,四川“保路同志軍”大舉暴動,革命風潮追波逐浪穿過三峽順江東下,直逼江城武漢。

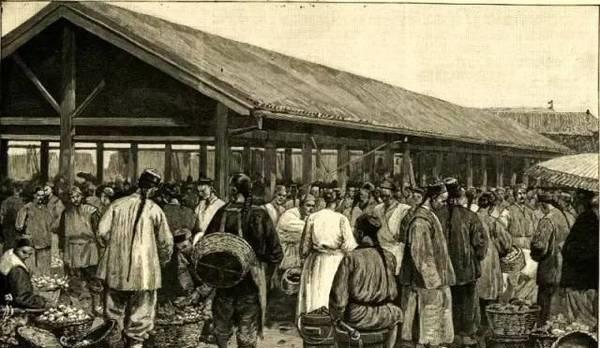

在帝國主義和封建主義雙重壓迫下,湖北武漢地區的廣大人民長期孕育強烈的反抗情緒。從1904年成立湖北第一個革命團體——科學補習所,到1910年成立振武學社,湖北革命組織屢敗屢起、鬥志彌堅。經過湖北革命黨人的艱苦努力,到1911年,武漢地區形成以文學社、共進會兩個團體為主體的革命力量。

文學社,1911年1月在武昌蛇山頭的“奧略樓”正式成立,成員多為投身行伍的知識分子。其以“研究文學”為掩護開展革命活動,以《大江報》為喉舌公開宣傳鼓動,同時秘密聯絡同志,全力發展組織,社員在短短數月遍及新軍各標、營達三千余人。共進會,1907年8月在日本東京成立,是由部分同盟會會員聯合長江中上遊會黨首領發起成立的同盟會外圍組織。1908年春,孫武等人回國在武漢籌組湖北共進會,很快在新軍中發展兩千多名會員。革命黨人爭取新軍的工作,加速湖北地區革命高潮的到來。

湖北革命黨人積極準備武裝起義,深感湖北兩個革命團體必須結為一體。1911年5月11日,文學社、共進會舉行首次聯席會。9月14日,兩團體再一次在武昌“雄楚樓”10號(共進會會長劉公住宅)開會協商,決定派人去滬購置槍械,邀請黃興、宋教仁前來主持起義。如火如荼的保路運動,嚇得清政府手忙腳亂。清廷開始將湖北新軍調入四川鎮壓保路同志軍,這將會分散和削弱湖北的革命力量。武昌起義勢在必行、機不可失。9月24日,文學社、共進會百余名代表齊聚武昌胭脂巷11號會商起義大計,組成文學社與共進會聯合指揮部,公推蔣翊武為臨時總指揮、孫武為參謀長,決定起義時間為10月6日(中秋節),通過了起義行動計劃和未來軍政府成員名單。這次重要會議,果斷提出武裝起義總的方針和方案,成功地將湖北武漢地區革命力量匯成一股銳不可擋的洪流。

湖北革命黨人經長期腳踏實地深耕細作,現在審時度勢激流勇進,就要如出水的蛟龍,“不崇朝而雲雨遍天下”了。 (作者 珊伍)

(本文為投稿作品,不代表中國臺灣網觀點)