抗戰老兵看望鄧振華(左二) 黎逢林 攝

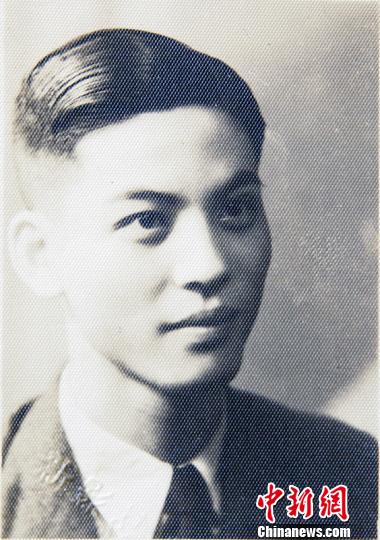

在臺高等法院時的鄧振華

中新網湖州8月28日電(記者 趙曄嬌 實習生 王夢瑤)在臺灣軍事法庭整整審了三年的日本師、軍團以上的戰犯,原本已經過上安穩生活的鄧振華,被郭沫若文章《我為什麼要到解放區來》所震撼,毅然跨越海峽投身解放區,被編入劉伯承、鄧小平指揮的第二野戰軍。浙江省安吉縣的老兵鄧振華的一生充滿了傳奇。

在臺灣工作的經歷,讓鄧振華一直都很關注兩岸交流,聯係上臺灣昔日戰友、籌建安吉黃埔軍校同學會,鄧振華利用各個平臺積極宣傳大陸改革開放以來的政策和成就。作為安吉縣政協委員,他每年的政協提案都是關乎兩岸交流合作的,為兩岸交流做出了較大貢獻。

鄧振華今年已經91歲高齡了,他已將促進兩岸交流的衣缽傳給了女兒。如今,鄧振華家中收藏著很多來自中國臺灣和香港地區、美國、日本等去臺人員後代寄來的照片,體現了鄧振華父女一直以來的努力與成果。

艱難的求學之路

在戰爭時期,文化成為很多百姓眼中的“奢侈品”,讀書求學似乎更是天方夜譚,尤其對于窮苦人家來說,培養一個讀書人更是難上加難,但是鄧振華的父母為了不讓兒子變成“睜眼瞎”,雖家境寒微,仍含辛茹苦將他培養到小學畢業。

誰知畢業後,日本鬼子就打到了安吉縣孝豐,他們的侵略行徑使小小年紀的鄧振華義憤填膺,暗暗發誓要報效祖國。在15歲那年,他以孝豐縣第一名的成績考入浙西行署少年營,但由于日軍侵犯,學校開辦不久就被迫解散,後雖考取湖州中學,但學校為躲避戰火不得不多次搬遷,直到日本投降後,鄧振華才正式高中畢業。

當時浙江省政府剛搬回到杭州,一切都在戰後恢復重建,鄧振華受原少年營營長推薦,隨浙西行署到杭州協助管理日本戰犯,修建杭州到南京的公路。

在此期間他考上了復旦大學和上海交通大學,但由于沒錢不得不放棄讀大學的機會。後聽說臺灣戰後恢復重建急需人手,他就與同學一起于1946年2月乘“臺北號”客輪去了臺灣,開啟了他傳奇的一生。

臺灣審判日本戰犯三年

在臺灣,鄧振華到臺灣高等法院做起了審判日本戰犯的工作。當時他被安排到位于臺北市青島街的“臺灣警備總司令審判日本戰犯軍事法庭”,擔任軍事法庭書記員。

這里審判的都是日本師、軍團以上的戰犯,對工作要求也很嚴格,審判者必須是司法人員,鄧振華憑借自己的文化功底和刻苦的學習鑽研,很快就掌握了大量的法律專業知識,一年後就升任少校檢察官和監斬官。

他依稀記得,曾親自審判過日本師團級戰犯田詈八十八、中村幸茂、木村高之、平岡久忠等,還審判過一次原日本駐臺灣總督安藤利吉大將,而這樣的審判工作,他一做就是三年,一直到把日本戰犯全部審判結束。

當時正是內戰時期,很多郵寄到大陸取證的郵件都查無音信,使審判的證據嚴重不足,大多數戰犯最終還是被釋放回日本,這令鄧振華至今都十分遺憾。

“我要到解放區去!”

當戰犯審判結束,鄧振華的工作和生活也步入了正軌,不僅有一位賢惠的妻子,日子也平穩幸福,但陜北廣播電站播出的郭沫若文章《我為什麼要到解放區來》,徹底打破了鄧振華心里的平靜,強烈的願望迫使他堅決要到解放區去看看!

但去解放區並不容易,鄧振華想到了他的同學李謨焯,當時他駐扎在甘肅蘭州並已升任張治中部下師長。投奔同學去!鄧振華心意已決。

可是,正當出發時,鄧振華發現妻子懷孕了,面對妻子的苦苦挽留,他讓妻子放心,許諾情況好時就將她接去,但誰知這一去就是永別。直到“文革”結束,鄧振華才從一位知情人處得知,妻子苦等多年後,可能已遠嫁去日本。

到蘭州後,鄧振華被安排到李謨焯司令部參謀處當少校參謀。但當時西北形勢多變,多股軍事力量相互糾纏,進去容易出來難。

1949年12月26日鄧振華和戰友們在青海酒泉參加起義投誠,被編入劉伯承、鄧小平指揮的第二野戰軍。1950年春被派到重慶哥樂山二野軍政大學學習,擔任二野第11軍隨營學校學生大隊第三中隊副中隊長,並擔任班長,享受連級待遇。一年後學校解散,鄧振華解甲歸田,回到老家孝豐縣(現為孝豐鎮)孝豐村。

剪不斷的兩岸情

回到老家後,鄧振華幹起了農活,按當時的國家政策,他可以向組織提要求安排工作或生活補助等,他卻沒有提過任何要求。由于與臺灣聯係無望,鄧振華只得在老家娶妻成家,並育有二女一子,日子過得還算幸福。

但在“文革”中,因臺灣審判戰犯時很多戰犯未能宣判,他遭到了批鬥遊街。雖然如此,他卻依舊樂觀,遊街回家還自嘲詩一首:“身陷囹圄不知愁,折斷筋骨仍作秀,挂牌遊街談笑事,贏得晚年樂悠悠”。

1979年全國人大發表《告臺灣同胞書》,鄧振華意識到與臺灣溝通聯係有希望了。

由于在臺灣的經歷,鄧振華一直都很關注大陸與臺灣的發展,在聯係上臺灣昔日戰友後,鄧振華又立即為籌建安吉黃埔軍校同學會到處奔波操勞。

同時從1984年開始,他開始擔任安吉縣政協委員,積極宣傳大陸改革開放以來的政策和成就,每年的政協提案都是關乎兩岸交流合作,為安吉縣乃至大陸加強與臺灣方的聯係溝通起到了其它人無可替代的作用。

傳承老兵精神

光陰似箭,時光如梭!如今鄧振華雖已91高齡,但一直利用自身影響盡可能為兩岸交流合作創造條件,而且這項工作如今已被其小女兒鄧念梅接過。作為新一代政協委員,鄧念梅在關注安吉經濟社會發展的同時,著手與去臺人員的第二、三代加強聯係。如今,鄧振華家中收藏著很多來自中國臺灣、香港,美國、日本等國家和地區去臺人員後代寄來的照片,體現了鄧振華父女一直以來的努力與成果。

在母親去世之後,鄧念梅把父親接到自己家居住,在幫助照料父親生活起居的同時,更招待老兵組織和抗戰老兵。

“我們萬不可將抗戰老兵精神失傳,一定要把抗戰老兵的精神傳至第二、第三代,並世代傳下去,一定要將老兵精神發揚光大。”鄧念梅如是說。(完)

[責任編輯:段雯婷]