臺灣主流媒體團走進永濟 登樓賞景尋根祖文化

臺灣媒體團在鸛雀樓前合影。(中國臺灣網 劉暢 攝)

中國臺灣網9月20日永濟訊 (記者 劉暢)繼昨日探尋關帝文化後,由山西省臺辦主辦的“根祖文化、民俗文化”行活動持續發力。20日,臺灣主流媒體專訪團參觀完舜帝陵後,專赴永濟參觀鸛雀樓、黃河鐵牛館以及普救寺等歷史文化景區,繼續探尋華夏根祖文化。

北枕孤峰,南對條山,右纏黃河玉帶,左拱香山瑤臺,舜帝陵在環抱中而生。沿著舜帝大道,巨石雕刻的舜帝撫琴像首先映入眼簾,再往前走,千年古柏生死相依、山門氣勢雄偉,令人嘆為觀止。如此靈物,俱以其巍峨、壯觀、古樸、大氣的英姿為舜帝陵廟做了濃墨重彩的烘托。整個陵區威嚴肅穆,王陵氣勢盡顯,陵後為皇城,正殿內舜帝塑像正襟南面,身著袞服,神態莊嚴。參觀過程中,一塊“舜帝後裔遍五洲”的牌匾吸引了專訪團的目光,媒體團記者們紛紛將自己的姓氏與之相對照,不少臺灣記者驚喜發現自己是舜帝的後人,紛紛表示在這里真正找到了自己的“根”。

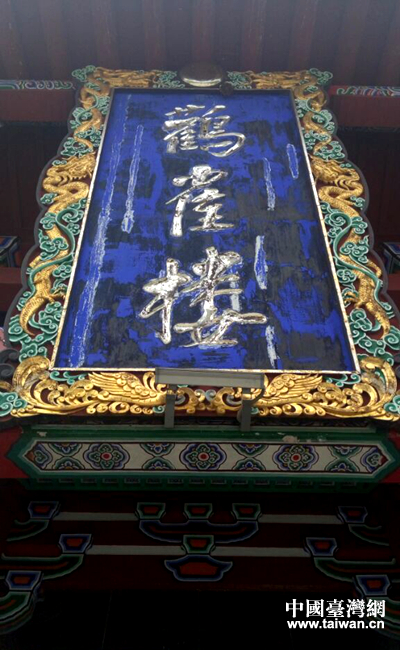

“白日依山盡,黃河入海流。欲窮千里目,更上一層樓。”鸛雀樓引入眼簾,參訪團記者們便不約而同高聲吟誦起這首為大家耳熟能詳的古詩來。作為中國四大名樓之一,鸛雀樓自有獨特之處,其內部陳設以黃河文化和河東文化為主題,時代跨越中華上下五千年,一係列浮雕、壁畫、微縮等景觀圖以不同的形式生動闡述了人類文明最早的發祥地之一——黃河的悠長歷史。尤其是二層悠遠流長板塊,通過對舜耕歷山,大禹治水,嫘祖養蠶,冶鐵技術、治鹽工藝的形象展示,切實展現了華夏根祖文化的輝煌歷史。臺中廣播北區記者陳勁豪被眼前的宏偉景觀所震撼,動情地告訴記者,“我慕名而來,一直想親眼看看王之渙詩中的鸛雀樓到底是什麼樣子,今天終于如願了。”

距離鸛雀樓不遠處,便是蒲津渡遺址。遺址出土文物黃河大鐵牛為“天下黃河第一橋”蒲津橋的橋頭地錨,鐵牛造型精美,威武雄特,鐵牛旁各有一鐵人牽引,分別代表維、蒙、藏、漢四個民族,象徵民族大團結。稍顯遺憾的是,鐵牛表面有點點鏽跡,據說用手多摸鐵牛表層,會減緩生鏽速度,對鐵牛起到保護作用。參訪團成員聞之,紛紛伸出雙手撫摸鐵牛表面,為保護鐵牛盡自己的一份力。

“實物建築的直接呈現比文字記敘更有衝擊力”,平傳媒&新一代時報副社長唐復年告訴記者。黃河大鐵牛出土之前,世人對它的認識僅停留在史實資料上,鐵牛出土,使人們將歷史傳說變為真實存在,而鸛雀樓的復原,也讓大家看到了保護文物的決心。唐復年感慨道,“大陸的歷史文物豐富,而臺灣,器具文物雖多,但歷史相對較短。”

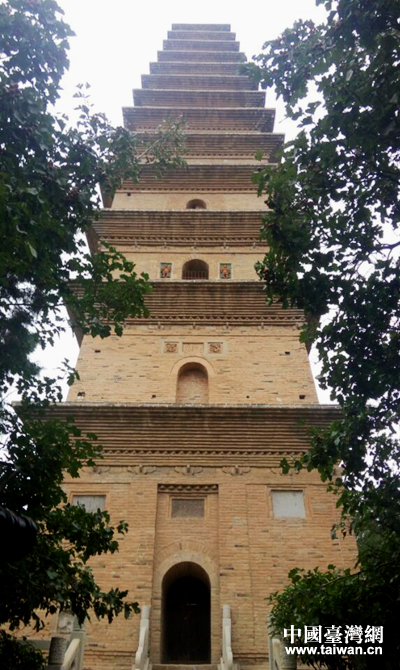

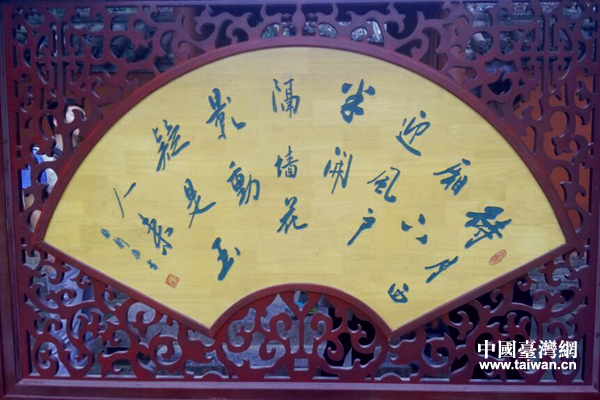

當日最後一站,參訪團成員來到《西廂記》里愛情故事的發生地——普救寺。“待月西廂下,迎風戶半開。隔牆花影動,疑是玉人來。”千年古剎、別具一格,更因張生與崔鶯鶯的愛情故事聲名遠揚。“張生西軒”、“梨花深院”、“書齋院”穿插其間,讓人倣佛回到曾經的情境中來。寺內屹立的鶯鶯塔回音效果更使遊客神奇莫測,妙趣橫生,以奇妙的回音效應而著稱于世。參訪團成員躍躍欲試,在塔西以下相擊,“普救蟾聲”不絕于耳。

談及晉臺兩地文化交流現狀,臺灣旺報社長黃清龍表示,山西作為華夏文明的發祥地,擁有眾多歷史人物典范,文化非常精致。但從兩岸文化交流來看,臺灣民眾對晉南地區的認識還不夠,兩地文化交流未來還有很大的進步空間。

據悉,此次活動的舉辦旨在促進晉臺兩地新聞交流,進一步讓臺灣民眾認識山西,了解山西。接下來幾天,參訪團成員還將赴芮城、臨汾、洪洞參觀西侯度遺址、永樂宮壁畫、晉國博物館、堯廟、大槐樹移民舊址等地,深入了解華夏根祖籍文化。(完)

舜帝陵。(中國臺灣網 劉暢 攝)

臺灣媒體團在舜帝陵參訪。(中國臺灣網 劉暢 攝)

參觀舜帝陵。(中國臺灣網 劉暢 攝)

鸛雀樓。(中國臺灣網 劉暢 攝)

參觀黃河大鐵牛。(中國臺灣網 劉暢 攝)

鶯鶯塔。(中國臺灣網 劉暢 攝)

參觀普救寺。(中國臺灣網 劉暢 攝)

普救寺一角。(中國臺灣網 劉暢 攝)