十年砥礪 奮力答好兩岸青年交流時代之卷

——濰坊市舉辦海峽兩岸風箏文化交流活動紀實

第十一屆海峽兩岸風箏文化交流活動在鳶都濰坊舉辦。(圖片來源:濰坊市臺辦)

中國臺灣網6月4日濰坊訊 近期,第十一屆海峽兩岸風箏文化交流活動在鳶都濰坊成功舉辦。作為陪伴濰臺兩地新一代青年成長進步的優秀交流品牌活動,海峽兩岸風箏文化交流活動正式開啟了下一個黃金十年。

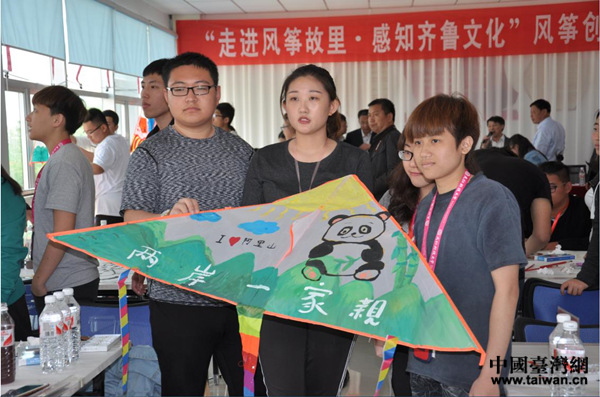

回望過去的十年,海峽兩岸風箏文化交流活動始終初心未改,砥礪前行。秉持“兩岸一家親”的理念,最大程度凝聚兩岸青年最大公約數,畫好理想的同心圓,激勵兩岸青年投身中華民族偉大復興“中國夢”的使命和擔當,鑄就服務祖國和平統一的磅薄力量。

習近平總書記說,文化自信是一個國家、一個民族發展中更基本、更深沉、更持久的力量。濰坊是一個擁有悠久歷史文化底蘊的城市。“天上風箏飛,地下濰坊美”。鄭板橋曾寫道,紙花如雪滿天飛,嬌女秋千打四圍。五色羅裙風擺動,好將蝴蝶鬥春歸。以風箏代表的文化,反映了濰坊人自古以來逐夢高飛的理想和情懷。

十年來,兩岸青年深入開展風箏文化體驗式交流,通過風箏放飛、風箏軋制、風箏衝浪比賽、與民間文化藝人交流等一係列活動,了解風箏的前世今生。臺灣海峽兩岸教育交流促進協會、大仁科大、藝大、師大、內湖高工和二十一基金會、微閣基金會、成功大學、磐石中學、里港小學以及臺北市、基隆市、花蓮縣、高雄市、雲林縣、臺中市等近萬名兩岸青年,走進濰坊的大街小巷,聆聽“難得糊涂”由來,濰坊“朝天鍋”起因,鄭板橋的傳奇故事,親身了解祖國悠久歷史文明淵源,傳遞“炎黃子孫不忘本,兩岸關係一家親”的文化傳承。臺灣大仁科大學生蔡依蓉在交流後表示:“第一次放風箏覺得很新鮮,給人留下了深刻的印象。看到了祖國傳統藝術之美,許多大師的作品令人嘖嘖稱奇、嘆為觀止!”

據了解,自海峽兩岸風箏文化交流活動開展以來,始終以最美好的願景激勵兩岸青年,為兩岸青年搭建創新創業的舞臺,為中國夢凝聚青年的力量和擔當。每年均組織內容豐富多樣的青年創新創業活動,廣泛邀請臺灣青年到各個生創新創業孵化基地、創業孵化基地、重點企業和園區考察對接,以最優惠的政策吸引臺灣青年到濰坊創業就業,先後出臺了《關于鼓勵和支持臺灣高校畢業生來濰坊創業就業的通知》等多項優惠政策,以更新更實的舉措落實《關于促進兩岸經濟文化交流合作的若幹措施》。

與此同時,積極推動濰坊學院、山東畜牧獸醫職業學院、濰坊工程職業學院等多所在濰高校與臺灣大仁科技大學等有關方面達成校際合作事宜、共建“海峽兩岸雙創中心”、兩岸“人才培養和科技研發基地”等合作項目,成功幫助臺灣青年李訓華等眾多臺灣有志青年在濰坊找到實現夢想的舞臺。臺灣青年一致評價濰坊,是一個容易成就夢想的城市。

兩岸交流,歸根到底是人與人的交流,最重要的是心靈溝通。青年朝氣蓬勃,具有共同的理想,在溝通交流中最容易達成思想一致,最容易促進心靈契合。十年來,我們始終秉持“兩岸一家親”的理念,精心設計活動環節,讓兩岸青年同吃同住,手拉手、面對面、心連心互動,開展最真誠、最熱忱、最實在的交流溝通,使兩岸青年在日常和點滴中加深友誼,在青年心中種下祖國統一的種子,增進兩岸青年服務祖國統一的時代使命和責任擔當。每一屆活動結束,兩岸青年都相擁而泣、戀戀不舍,紛紛拿出自己精心制作的精美紀念品作為留念,留下了各自聯絡方式,珍惜當下,相約未來。

“春種一顆粟,秋收萬顆子”。種下一顆種子,收獲一片森林。期待下一個十年,海峽兩岸風箏文化交流活動,收獲更豐碩的成果,為祖國和平統一做出自己的貢獻。(中國臺灣網濰坊市臺辦通訊員 韋武)

活動現場。(圖片來源:濰坊市臺辦)

活動現場。(圖片來源:濰坊市臺辦)

活動現場。(圖片來源:濰坊市臺辦)

活動現場。(圖片來源:濰坊市臺辦)