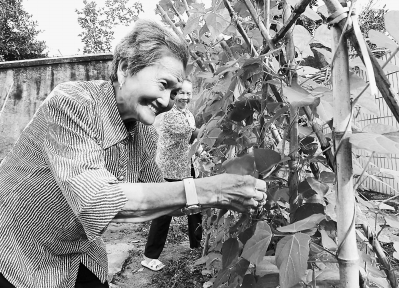

遊陳蕊(前)和莊金鑽一起在菜園子摘菜。

東南網5月27日訊(福建日報記者張輝 通訊員 郭碧燕)奎洋是南靖最偏遠的鄉鎮,離縣城50多公里。在奎洋的大山里,住著一對遊姓母子遊陳蕊與遊岳勳。他們來自臺灣阿里山下,濁水溪畔。25年前,他們因為尋根來到祖地霞峰村。15年前,他們為鄉民建了一座漳州最大的鄉村圖書館。從此,母子倆遠離喧囂,落居鄉野。

現年90歲的老媽媽遊陳蕊,把霞峰當作自己的故鄉。她是“長春之音”老年人樂隊的頭牌唱將,也是吟誦著《勸善歌》教導後生的鶴發長者。

陪著兒子走遍尋根路

遊岳勳從小就知道,自己的根在南靖龜洋,也就是今天的奎洋。明末清初,先祖遊純良渡海遷居臺灣南投,開基創業。但真正讓他踏上尋根路的,是母親遊陳蕊的一番話:“吃果子要拜樹頭,要飲水思源,不能忘本。”

1991年,遊岳勳第一次回到祖籍地霞峰村,從此開始了尋根之旅。20多年間,他追溯遊氏先人的足跡,遍訪南靖、永定、上杭,並北上到河南、河北,每到一處便修宗祠、編族譜。

這個過程中,母親一路相隨,並提供了莫大的支持。

遊岳勳還記得,1996年,他任修譜委員會主任,主持編寫遊氏大族譜。深入大陸採集資料,分清世代沿襲的分支脈絡,巨大的工作量讓遊岳勳一個頭兩個大。這時候,遊陳蕊鼓勵他:“主任就是責任。”

尋根,是個燒錢的過程。當時,遊陳蕊拿出了5萬元私房錢作為支持。在那個年代,5萬元不是小數目。平時,遊陳蕊是個“摳門”的老太太,經常一張面巾紙撕成兩張來用。但這次,她“眼都不眨”。3年後,這本權威的族譜終于面世,而遊陳蕊的故事也被一並載入。

龍岩市上杭縣稔田鎮壩頭村的一座遊氏家廟旁,有一座水井,刻著“飲水思源”幾個字。1997年,遊氏後人翻修這座家廟。但遊陳蕊發現,家廟附近缺少水源。因此,她拿出了5000元積蓄,托人挖了一口水井。被問及緣由,遊陳蕊講起了兒時的故事:“在臺灣,有不少善人為過路人免費提供茶水,我從小就想做這樣的善事。”遊陳蕊兒時家境貧寒,即使是這麼簡單的心願,也難以完成。因此,多年以後,她選擇用捐建水井的方式,完成兒時的心願。

愛唱“勸善歌”的老人

多年來,遊陳蕊幾乎陪著兒子走遍了尋根路。2001年,為了遵從母親的心願,遊岳勳出資120萬元,在霞峰村建立了純良書閣。從此,母子倆就在霞峰住了下來。

這個漳州最大的鄉村圖書館,內有藏書4000多冊,設有理學講堂、老人活動中心,對村民免費開放。“來村里的時候發現,村民的文化生活十分匱乏。我母親希望,能夠通過鄉村圖書館建設,豐富村民的精神生活,弘揚遊氏祖先遊酢立雪程門、尊師重道的精神。”遊岳勳表示,在純良書閣之前,他們還在鄰村開設了辛郎書屋。

但讓人意外的是,遊陳蕊一度是個目不識丁的老人。由于家境貧寒,她沒有上過學。七八歲開始,就在父親的面店幫工。14歲那年,遊陳蕊成為一家香蕉園的雇工,一輩子務農勞作。即使如此,她依然身體力行地教導後輩學無止境。

在子女都成家後,遊陳蕊報名參加夜間老人學校,從拼音開始學習認字。如今,她已然可以寫一手好字。有一次,遊陳蕊發現了一首臺灣《勸善歌》,當即讓遊岳勳幫她標注拼音,逐字逐句地背誦,直到滾瓜爛熟。

“大路走久變小巷,有時性命白白送,賺很多錢沒處藏,金錢也會捉弄人,想要賺錢分輕重,憑著良心去做人,黑吃黑來最不該,賺了大錢也沒用……”幾年前,遊陳蕊吟誦《勸善歌》的畫面還被收錄到臺灣的一部紀錄片中。如今,遊陳蕊一有空,就給村里的孩子們吟誦這首《勸善歌》。“為人處世,不能迷戀金錢,要重孝道,講良心,這些道理應該從小就教會孩子們。”她說。

[責任編輯:趙苗青]