作者:吉林大學公共外交學院教授 王黎

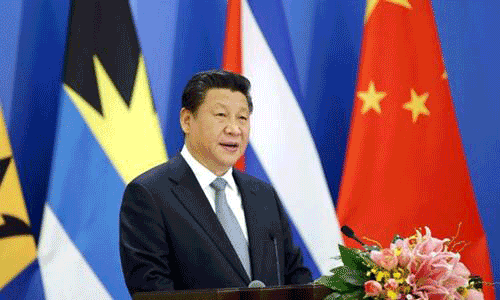

近10年來,隨著中國以“前所未有”的速度和規模穩步地接近世界政治經濟舞臺的中心,中國人民也以“前所未有”的信心和實力接近實現中華民族復興的歷史使命。然而,由于近代歷史上西方大國之間的權力轉移常常是通過戰爭的形式,信奉現實主義的西方學者演繹出現為流行的“修昔底德陷阱”論。21世紀的新興大國是否能夠走出一條新的道路,即摒棄不合時宜的“零和”方式而選擇共贏的新型大國關係,為此,習近平主席曾在不同的場合,多次闡述基于合作、共贏及相互尊重的國際秩序及其核心理念。

毋庸置疑,在當今中國外交戰略中,中美、中俄關係顯然屬于最重要的傳統大國關係范疇。然而,中國與俄羅斯、美國關係的狀況卻不盡相同。2013年3月,習近平在莫斯科國際關係學院發表演講時,明確表達了俄羅斯在中國外交關係中佔有優先地位的主張。的確,就中俄戰略夥伴關係而言,兩國政府不僅注重共同發展和互利雙贏的抽象理念,而且雙方在國際秩序的多元化,相互尊重彼此的核心利益及兩國國內政治經濟體制轉型時期的戰略訴求上達成了基本共識與互信。也就是說,中俄兩國領導人能夠從長期戰略的高度去看待雙方的具體分歧,與此同時在國際事務中積極開辟協調與合作的廣闊空間。

相比之下,同一時期的中美關係經歷了明顯的跌宕起伏。從2011年起,中國領導人一再誠懇地提出中美兩國關係建立在相互尊重、互利共贏的合作夥伴基礎上。為此,習近平進一步提出構建“新興大國關係”的倡議。其目的是要打破歷史上新興大國與守成大國必然走向衝突這一所謂的規則。作為戰略性概念,中國政府從一開始就是務實與誠摯的,並在公開場合承認和尊重美國在世界事務中由于歷史原因形成的現存地位。但是,美國政府對中國的核心利益與安全感受卻一直缺少俄羅斯式的理解與尊重。雖然中美雙方業已達成了多項共識,新世紀的大國關係必須擺脫對抗與零和博弈的歷史魔咒;但是美國在具體問題上則不斷制造新的分歧,其中包括“亞洲再平衡戰略”、“南海緊張局勢”等等。這些症結再次證明,由于中美兩國缺乏戰略互信,美國社會中仍然不乏懷疑對方、擔憂對方乃至遏制對方的利益集團,這是中美關係面臨著最大挑戰。

外交中,戰略互疑是大國關係的本質性大忌,而妥善處理大國分歧的真諦在于從根本上排除戰略互疑。在這方面,2014年中美兩國通過高層接觸、工作層溝通和實質性合作管控分歧的努力取得了積極成效,展示出走向成熟的大國關係所應有面貌。即便在並不十分有利的條件下,中美兩國關係仍然保持並且取得了一些重要進展,例如,雙方同意建立重大軍事行動通報機制、商談海空相遇安全行為準則以及共同舉行軍演等實質步伐。然而,發展穩定的中美關係仍然需要進一步的相互尊重與寬容。然而,這一點恰恰是美國在其歷史形成時期缺乏的基本領悟。正如19世紀末美國“邊疆學派”所說的,鑒于美國人追求標新立異及領土擴張,他們對已經存在的國家間疆界或民族間差異缺乏應有的尊重或認同。此外,歷史上美國人形成了推崇自由主義和個人英雄情結;這反而導致他們在憎恨專制統治的同時,對歷史上形成的多元文化及不同習俗很少表現出起碼的理解和寬容。同樣,由于美國人取得的巨大經濟、科技和社會成就,反過來影響了他們在審時度勢時常常拒絕考慮他人的切身感受。結果,當他們的理想與現實利益相悖時,他們不僅為自己的荒唐行為強行辯解,而且拒絕承認對方的合理訴求和平等地位。

總而言之,建立健康的中美關係是全球治理、世界和平與地區穩定的關鍵。盡管雙方在具體的地緣政治和地區安全議題上存在著明顯的分歧,但從整個國際秩序構建上來看,中美關係朝著積極的方向發展仍然充滿希望。首先,科技的進步、全球化的進程,以及人類的文明提高都極大地限制了傳統的對抗意識。相反,尊重、合作與共贏正在成為普遍的共識。換言之,國家之間已經具備了更多相互理解或共享信息的途徑。挑起大規模戰爭不再會被任何國家所接受。第二,包括中國在內的不少國家領導人提出了符合歷史潮流的倡議,例如,“新興大國關係”、“大國分歧管控”等,這些新理念正在世界各國、特別是大國在相互磨合中得以檢驗,目的就是在競爭與合作中探索出一條最佳消除大國分歧與猜疑的途徑。最重要的是,中國政府始終如一地明確聲明,在邁入世界政治經濟舞臺中心的過程中,中國不僅是受益者而且是責任承擔者和現行秩序的捍衛者。

[責任編輯:李帥]