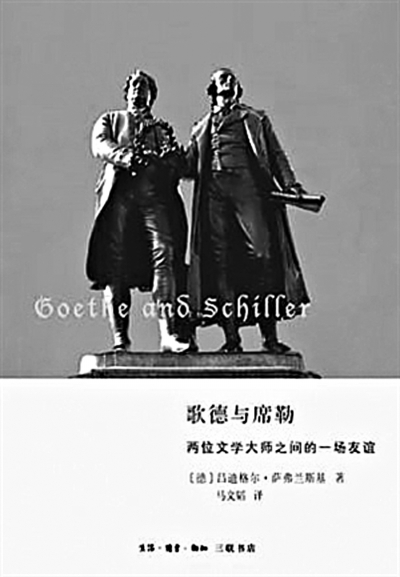

《歌德與席勒:兩位文學大師之間的一場友誼》

(德)呂迪格爾·薩弗蘭斯基 著

馬文韜 譯

生活·讀書·新知三聯書店出版

雲也直

三聯推出了薩弗蘭斯基的力作《歌德與席勒》(馬文韜譯)。薩弗蘭斯基的書近幾年陸續譯介到我國。我曾翻閱過他的《席勒傳》中譯本,不料遇到一些詞不達意、缺乏邏輯、令人費解的語句。比如在講述到席勒的名劇《強盜》時說:“席勒想激怒劣跡斑斑的時代,他津津有味地介紹自己,他那強盜般的天才之力,將如何闖入四處蔓延的感傷劇的家長制世界。”我疑惑:身為哲學家,已寫出了叔本華、尼採、海德格爾等人傳記的薩弗蘭斯基,怎麼筆下會有這樣的文字?

讀了《歌德與席勒》才明白,所謂“劣跡斑斑的時代”,是指當時一些作家只在故紙堆里討生活。席勒創作《強盜》就是挑戰這種嚴重脫離現實的現象,“他得意地想象著,他劇中的那些綠林豪傑如何闖進時下流行的、淺薄的、只顧賺取眼淚的戲劇舞臺,讓那些狹隘的小市民大驚失色。”

涉及到席勒後期戲劇創作,《席勒傳》中譯本寫道:“他那確定的目標獲得一種進入可怕事物的特徵……他有能力,迫使生命的可怕事物接受有特徵的形式。”這里說的其實是,席勒計劃的創作都有鴻篇巨制的特點……他有能力駕馭它們,強迫浩瀚的生活素材接受為其創作和設計的文學形式。中文譯者顯然沒有理解原文,只把個別詞的中文意思羅列起來,與原作者的文筆無關。

《歌德與席勒》以14章的篇幅和類似于章回體的形式將兩位大師相見、相識、合作、友誼的過程娓娓道來,其中有關于法國大革命、德國浪漫派觀點交流,有關于美學以及自然和藝術關係的相互切磋,有相互在文學創作上的建議和獻策,讓讀者了解到兩位大師許多重要作品醞釀、策劃和成書的過程,以及如何在生活上相互呵護和關照。

作者通過很多細節表現人物,比如席勒初次見到歌德,是作為卡爾學校的學生跪在公爵腳下,不敢仰望其身旁作為嘉賓、直視前方的歌德;年長席勒十歲、身為魏瑪公國高官的歌德,不願結識其時正是“魏漂”的席勒……歌德的組詩《羅馬哀歌》在性愛方面寫得非常大膽,放在抽屜里多年沒有勇氣公開發表。他覺得時機終于到了,就把草稿寄給席勒,那情形倣佛是秘密組織成員之間傳遞情報:“我希望您把它保存好,不要讓別人看到……用完請您立刻還給我。”席勒對《哀歌》給以很高的評價,經由作者適當選編在自己主辦的雜志《季節女神》上發表了。兩位大師間的友誼引起一些人的嫉妒和挑撥離間。歌德雖然一向胸懷大度,但他曾給席勒寫了一封措辭很生硬的信,要求席勒聚精會神地創作,為劇院提供適合舞臺演出的劇本。這一反常的舉動讓席勒大惑不解,他的戲劇歷來既具高超的藝術性,又極有票房號召力,是業界的共識,歌德的態度讓他一時間牢騷滿腹:“但凡能找到個湊合的地方,我就離開這里”。總之,薩弗蘭斯基筆下的歌德和席勒既是天才也是普通人,有血有肉、栩栩如生。

薩弗蘭斯基還為此書寫了“開篇詞”和“尾聲”。前者扼要闡述了兩位大師對友誼真諦的理解,強調該書重點講述的正是他們各自的個性和不同觀點的爭論和交流。後者不是一般性地補充和交代後續的事情,而是歌德在悲傷中回憶席勒,朋友的精神面貌更加清晰地出現在眼前。

讀這本譯著處處感到譯者的真誠和敬業。本書作者旁徵博引,大量運用文獻資料,三四百頁的正文無一頁沒有引文,大部分引自歌德與席勒的作品和書信集。譯者沒有採用現成的譯文,為忠實原文堅持自己去譯,雖然這樣做要花很多精力。比如歌德《西東合集》中非常重要的兩行詩,已有的中譯本譯成:“塵世凡人的最高幸福/只在于保持自己的性格。”本書則譯成:“塵世凡人的最大幸福/只是擁有富于個性的自我。”涉及一些重要的概念,無論已有的譯者是誰,本書譯者如果提出新的譯法,都寫下詳細的注釋述說理由和根據進行商榷。我們常常抱怨文壇浮躁,翻譯質量下滑。這本譯著讓人感觸頗深,畢竟還有這樣認真做學問的人,盡管他的譯著也一定有這樣或那樣的問題,但他在堅持追求實現“信達雅”的原則,真誠地為作者和讀者負責。

作為讀者,我們感謝這樣的譯者,他是薩弗蘭斯基的《歌德與席勒》在他鄉遇到的知音,他對這本書內容及形式的理解和翻譯做到了忠實和通順,讓讀者感到了閱讀的樂趣。譯者是否真誠得過分了呢?他竟然也不放過作者薩弗蘭斯基在書中的幾處史實和用詞的錯誤,不過他同時指出,這可能是作者寫到席勒去世過于傷心所致,還是挺通情達理的。

[責任編輯:楊永青]