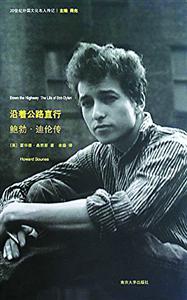

《沿著公路直行——鮑勃·迪倫傳》 霍華德·桑恩斯 著 金淼 譯 南京大學出版社

胡艷麗

1963年,一曲Blowing in the Wind《在風中飄蕩》震動了世人的耳膜,年僅21歲的美國唱作人鮑勃·迪倫以其經典12連問走進了人們的視線。他是謎一樣的人物,一生叛逆,拒絕被標簽,搖滾明星、抗議歌手、民權代言人、詩人等稱號似乎都與他本人無關,他不停地在不同的音樂風格和寫作風格之間流浪,編造撲朔迷離的身世,適時隱居,又出其不意地醞釀下一輪排山倒海式的音樂狂潮。

重新審視鮑勃·迪倫這位音樂詩人,不妨看看他的傳記《沿著公路直行——鮑勃·迪倫傳》。從中你會了解,在《暴雨將至》中他用悲傷的森林、垂死的海洋、不斷滴血的樹枝、上千個沒有舌頭卻仍在講話的人等一連串令人窒息的魔幻景象,以最簡短的語言書寫了恐怖的核戰背後的黑暗啟示錄。在《在風中飄蕩》中,“人要多少次昂首,才能面對蒼天?究竟要有幾只耳朵,才能聽見人民的哭喊?人要活多久,才能重獲自由”的吼聲振聾發聵。

他在上世紀60年代初連續20個月的時間里創造了大量的被貼上“抗議”標簽的作品,盡管他並非有意為之,但這段書寫卻從另一個側面記錄了美國一段真實的歷史,同時也生動地展現那個時代人們內心的彷徨、迷茫以及精神的反叛。

從傳記中,你會讀到迪倫的詩作,這些詩有著空曠粗放的線條、飽滿的個性以及略帶蠻荒的生命氣息。即便如此,這世上不缺乏優秀的詩人,更不乏優秀的作家,如果將迪倫放到廣域的作家群中,他的詩並不能成為當代的巔峰之作。筆者以為真正能夠讓這些作品深入人心,在世界范圍內引起廣泛關注的原因,音樂功不可沒。

“無論你在哪里,請集合起周圍的人群,告訴他們潮水已經在涌動,很快就會把你們淹沒,如果你的時間值得節省,那你最好開始遊泳,否則你會石沉大海”,這是迪倫的詩句。我們是否可以預言,時代變了,曾經學院派的諾貝爾文學獎,正在致力于尋找民間最真實、最有生命力的聲音,那些能夠跨界整合,讓文字迸發出強大生命力的作者,都有機會受到諾貝爾文學獎的垂青,不論你寫的是小說、散文、劇作,亦不論你是作家、記者,亦或是一位音樂人。

[責任編輯:楊真斌]