七夕曬書,歲歲書香歲歲濃

【一線講述】

編者按

今年8月10日是我國傳統節日七夕節。七夕節,不僅有著牛郎織女鵲橋相會的美好傳說,還有著文人墨客曬書的古老習俗,具有豐富的文化內涵。本期我們走近文化學者、古籍修復師等,追溯七夕曬書習俗的起源,探尋曬書傳統在當代的文化價值。

讓七夕曬書成為家庭讀書新儀式

講述人:全國婦聯家庭親子閱讀推廣大使、北京市首屆金牌閱讀推廣人 李一慢

葡萄藤下聽牛郎織女的竊竊私語,是七夕節廣為人知的一個習俗。其實,除了尋找幸福、曬幸福,七夕節還有曬書的習俗。古人向來重視書籍的保存、收藏,也苦惱于以竹簡、宣紙為材質的書籍容易長蟲發霉,特別是在潮濕的雨季。記載周穆王駕八駿巡遊天下的《穆天子傳》就有“天子東遊,次于雀梁,曝蠹書于羽陵”的記載。東漢崔寔《四民月令》記載:“七月七日,曝經書及衣裳,不蠹。”這說明東漢時期就有了七月初七曬書的風俗。

最近,北京持續的高溫和時不時地降雨,讓我家位于地下空間里的書房無比濕潤,有些書的書頁肉眼可見的“波瀾起伏”,有些書的封面軟塌塌的。這讓我一下子就理解了古人伏天曬書的苦衷,也理解了七月初七曬書的“天時”。

于是,我抓緊行動起來。我的“地下書房”天花板上有一扇大大的天窗,天窗下陽光照耀之處就是我的曬書地。我把《清·孫溫繪全本紅樓夢》《脂硯齋重評石頭記》《李太白文集》等宣紙影印本脫了函套,讓它們躺在太陽下“曬肚子”。

還在上高一的女兒早早為我的書房題寫了書齋名——不厭齋,名字源自我們一家人都喜愛的李白的詩句“相看兩不厭,只有敬亭山”。我們家曾特意安排了數次李白主題的研學,踐行“讀萬卷書,行萬里路”的智慧基因。其中一次就是去安徽宣城敬亭山,我們徜徉在“江南詩山”中,對“不厭”有了各自的理解。不厭意味著熱愛,而唯有熱愛才能讓自己成為一位終身閱讀者。

熱愛讀書讓我成為一名作者,我為各有不同的龍九子各寫了一個與傳統文化有關聯的新故事;我還把帶著孩子們研學古代建築的內容創作為《會講故事的建築》一書,獲評為優秀科普作品。因為我們讀書、研學“兩不厭”,我把我家的經驗和收獲著述成書,命名為《走向遠方的家庭研學》。我們一家人自稱為“讀行俠”。在我心中,武俠小說中有武學高深、獨來獨往的俠客;在文化長河中也有像大禹、李白、蘇軾、徐霞客那樣“腳踏實地”行走千山萬水,閱讀自然、思考人生、書寫情懷的“讀行俠”,值得欽佩。

“遊中學,學中遊”的閱讀、博覽和遊歷、體驗,讓我們一家收獲了一種嶄新的親子、交互、提升的成長過程。這個“生活即教育”的過程需要儀式感,需要持續進行。在全民閱讀廣受重視的新時代,我們不妨讓七夕曬書成為家庭讀書的新儀式。陽光下的書會讓書架上的書、函套里的書、大人看的書,有機會成為手中的書、全家人都讀的書。

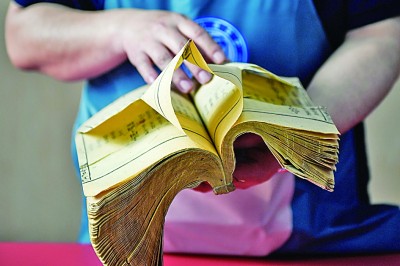

曬書讓古籍更好存續

講述人:國家圖書館古籍修復師 宋晶

七夕,對于我們古籍修復師來說,不只是一個關于愛情、乞巧的節日,更是一個提倡古籍保護的日子。曬書的初衷主要在于防蟲防霉,偏向于古籍的預防性保護,而古籍修復工作是對已經出現問題的古籍進行修復處理,使它恢復到更好的狀態。可見,曬書和古籍修復就像是古籍保護的不同階段,但最終目的都是讓古籍可以更長久地存續下去。

我從事古籍修復工作已有9年。在和古籍一次次跨越時空的對話中,我感悟到古籍的文化魅力,也希望通過自己的雙手,讓古籍重現光彩,使其所承載的文化更好地傳承下去。

古籍修復工作有枯燥的一面,也有令人驚喜的一面。我曾經修復過一幅古畫,畫作濕潤之後,藍色背景下隱約顯現一些文字,但紙張幹透以後,這些文字便悄然消失了。我當時整個人都“澎湃”了,感覺像穿越時空,回到了古時。正是一次次的怦然心動增加了我對保護古籍的責任感。

日常生活中,書籍保護的核心是控制溫濕度。在七夕之際,我給大家“曬”出一些關于書籍保護的小竅門。首先,因為南方濕度較大,所以建議南方的朋友每隔一段時間就將書籍拿出來通風透氣,防止書籍生霉。這也正是七夕曬書習俗的原本含義。北方的朋友也不要受“曬書”字面意思的影響而將書籍放到陽臺上長期暴曬,因為紫外線會加速紙張的老化。同時,也不要將書籍放在暖氣片附近,因為溫度過高也會加速紙張的老化。其次,盡量不要將書籍摞得太高,因為書籍最下層會被壓得比較死,一旦發霉,書頁容易粘連在一起,造成書籍損壞。再次,對有一些單頁的古籍或者單頁的大幅面作品,盡量不要折疊保存,因為長期的折疊保存會讓它的折痕處產生斷裂。可以選擇在古籍或畫作中間加紙芯卷起來放在盒子中保存,以此減少對古籍或畫作的傷害。

曬書是為了更好地保護古籍、保護書籍。作為新生代古籍修復師,我立志于發揮專業優勢,把先進的技術手段引入到古籍修復和保護中。我也樂于見到,越來越多人在七夕曬書中認識到保護古籍的重要性,加入到古籍保護的行列中。

知識在分享間傳播

講述人:北京大學計算機學院博士研究生 蘇鵬程

自古以來,七夕節就有曬書的傳統。到了現代,曬書的內涵和外延不斷拓展。作為一名在校學生,曬書成為我日常生活中重要的一部分。

在北京大學,我主修計算機專業的同時選修中文係雙學位,目前在北京大學圖書館的借閱量已經達到近千本。平日里,我經常在朋友圈里“曬書”。每每看到令人驚喜或會心的段落,我總是忍不住記錄下來,附上簡短的評論,既是分享又可作個人筆記,一舉兩得。生活里,和同學聊天時,我也樂于分享自己的閱讀見聞,許多朋友一見面就問我最近又讀了什麼書。我還會關注豆瓣這樣的讀書平臺,“書評”“想讀”“已讀”等功能架起了我和陌生書友之間的“鵲橋”,讓知識在分享間傳播。

在社交平臺,人們曬著照片,曬著樂事。我想,曬書同樣源于一種遇到美好便想分享的心情。讀書的美好在于求知,曬書則是希望自己成為知識的“中間物”。個人閱讀如能通過分享成為一種公共服務,善莫大哉。

2023年,我有幸成為北京大學“未名閱讀之星”。回顧自己的閱讀經歷,科普作家盧昌海對我影響頗深。盧昌海在《書林散筆:一位理科生的書緣與書話》一書中曾將自己的閱讀經驗分為“理科生讀書”和“讀理科書”兩輯,“理科生讀書”里均為文科經典,而“讀理科書”部分則在欣賞羅素的《數學原理》和弗雷格的《算術》等理科原典。這也啟發我,作為一名具備現代知識的理科生,除了閱讀文科名著,也要學會欣賞和總結理科經典。

出于興趣,我編寫了一本大學數學課練習冊《計算理論習題集》。在耗時半年的編撰中,我閱讀整理了十余本國內外計算理論教材,並在寫作中嘗試融入自己對文字和數學的欣賞與喜愛。這本習題集目前正被北大本科計算理論導論課程的同學們使用,這樣的“曬書”令我格外有成就感。

讀書、曬書、分享,我樂在其中,樂此不疲。

吉林長春,古籍修復師在觀察古籍書頁破損情況。新華社發

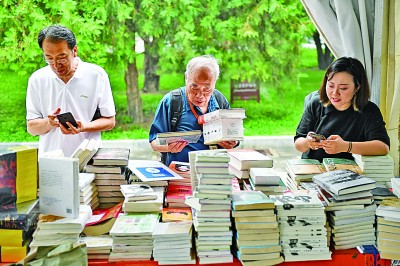

北京市民在地壇書市挑選書籍。新華社發

湖北省宣恩縣,學生在萬寨鄉伍家臺村的茶園棧道上集體誦讀經典。新華社發

項目團隊:光明網記者 張寧、廖慧、李方舟、張倩、邱曉琴、王蕾、董大正、李伯璽 光明日報記者 方莉

《光明日報》(2024年08月12日 07版)