考古遺址公園和遺址博物館熱度不斷攀升——穿梭古今時空 對話千年文明

河南偃師二里頭國家考古遺址公園。新華社發

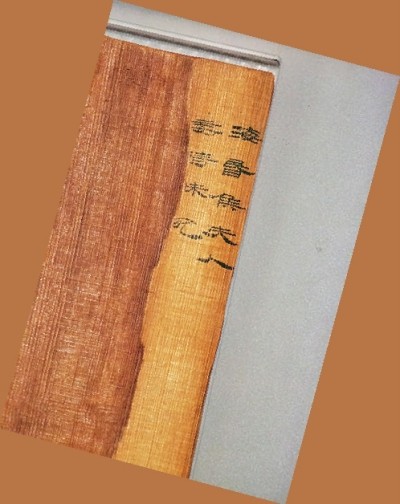

南昌漢代海昏侯國遺址博物館展出的奏牘。光明圖片

隋唐洛陽城國家考古遺址公園內的天堂(左)、明堂。新華社發

河南偃師二里頭夏都遺址博物館。新華社發

編者按

在剛剛過去的端午節假期,許多考古遺址公園和遺址博物館成為熱門“打卡地”,吸引各地遊客來到“考古現場”感知文化力量。

去年以來,文博遊持續升溫。數據顯示,全國55家國家考古遺址公園2023年接待遊客總量超6700萬人次,同比增長135%。考古遺址公園和遺址博物館緣何走紅? 古老文物如何融入現代生活? 本版對這一熱點話題進行了探尋。

“考古遺址”這一概念走入人們視野始于2010年。當年,國家文物局公布了第一批國家考古遺址公園名單和立項名單。數據顯示,全國已建成的55家國家考古遺址公園2023年度累計資金收入44.75億元,其中門票收入同比增長約5倍,文創、考古研學等文旅消費需求大幅上升,學術、社會活動組織參與量再創新高。

翻開長長的名單,其中不乏北京圓明園、河南殷墟、浙江良渚這類如雷貫耳的名字,同時也有一些考古遺址,受制于交通、文物、展陳設計等多種因素,尚未成功“破圈”。

名單之中,文物大省河南的國家考古遺址公園數量全國最多。截至2023年底,河南已經建成並對外開放的遺址博物館達到15處,另有5處正在建設過程中。

“過去河南省是文物保護的資源大省,現在河南在文物保護利用傳承、價值挖掘和文化傳播方面也走在了全國前列。”中國博物館協會理事長劉曙光表示。

1.古今同地 文物展示“一眼千年”

在傳統博物館中,觀眾可以看到來自全國甚至世界各地的文物。這些“可移動”的寶貝經過長途跋涉,甚至漂洋過海,最終在玻璃展櫃中與觀眾相遇。而遺址公園和遺址博物館與之不同,它們不僅展示文物,同時也展示遺跡和現場本身。

根據2022年國家文物局組織修訂的《國家考古遺址公園管理辦法》,國家考古遺址公園是指“以重要考古遺址及其環境為主體,具有科研、教育、遊憩等功能,在考古遺址研究闡釋、保護利用和文化傳承方面具有全國性示范意義的特定公共文化空間”。

古今同地,是考古遺址公園的最大特徵,也是其最大魅力所在。

6月上旬,牡丹雖已卸去芬芳,但洛陽城內依然遊人如織。洛陽有3處挂牌的國家考古遺址公園——二里頭國家考古遺址公園、漢魏洛陽故城國家考古遺址公園、隋唐洛陽城國家考古遺址公園。沉睡千年的遺址“破土而出”,已然成為洛陽嶄新的城市名片和文化地標。

近年來,洛陽按照“一址一策”的原則,開展了一係列文物保護展示工程,為公眾搭建起歷史與現代對話的“時空隧道”。

位于洛陽城市核心區的隋唐洛陽城,自隋至北宋沿用530年,是迄今為止我國發現沿用時間最長的古代都城之一。1988年入選全國重點文物保護單位,2006年成為全國首批確定的36處重要大遺址之一,2010年被評定為首批國家考古遺址公園,如今中軸線上的歷史建築保護復原展示項目陸續建成開放……幾十年來,隋唐洛陽城遺址探索出一條考古遺址與城市發展共生的道路。前不久,“隋唐洛陽城大遺址保護與城市發展和諧共處”成功入選全國考古遺址保護展示十佳案例。

在遺址公園里,一件件正在清理的文物曾經是古人祭祀所用器物,一層層的文化立體剖面清晰可辨,真正實現了“一眼千年”。採訪中,一位遊客說,先民們創造的璀璨文明就在眼前,非常震撼,這種新鮮感和沉浸感是圖書圖片和數字展示無法替代的。

“收藏進普通博物館里的文物,由于脫離了其原來的歷史場域、文化坐標和使用場景,可能會對觀眾理解歷史帶來一定困難。而遺址博物館和遺址公園就建在遺址之上或者附近,文物出土後原地展示,實現了匯集考古發掘、科研保護、旅遊觀光為一體的立體活化集中展示。參觀者可以感受到更強烈的現場真實感、歷史吸引力和視覺震撼力。”河南博物院院長馬蕭林談道。

2.活化利用 拉近觀眾與文物時空距離

很大程度上,展陳方式影響著考古遺址公園和博物館的吸引力。2023年11月,中央宣傳部、文化和旅遊部、國家文物局等十三部門印發的《關于加強文物科技創新的意見》指出,科技創新是文物事業高質量發展的核心動力。將傳統文物與現代科技完美結合,營造“情與境”還原考古遺址和文物的風貌,讓觀眾收獲可感、可知、可切實參與的沉浸體驗,可以實現從讓文物“活”起來到展覽“活”起來的跨越,推動考古遺址博物館高質量發展。

近年來,二里頭夏都遺址博物館不斷創新表達,讓文物以文創、動畫、影視、互動遊戲等方式走近公眾,給大家帶來多維度的沉浸式體驗。最近,博物館上新兩面“數字魔牆”,讓大人、孩子都著了迷。其中一面,用動畫“青銅爵誕生記”講述青銅爵準備泥坯、制模等過程,把夏代先進的青銅器制造工藝“說”得明明白白;另一面則集中展示了600件文物,伸手拖動“文物”趣味橫生,“國寶”在指端被“輕松拿捏”。

“數字館”則更加好看好玩。三維特效呈現出二里頭遺址發現的最早的城市幹道網、最早的宮城、“華夏第一龍”綠松石龍形器等諸多“中國之最”,還能再現夏王朝的車輦儀仗、王室儀典等“國之大事”。在玻璃棧道上,觀眾可以通過球幕親臨其境,互動式體驗夏朝先民的生活。

“除了沉浸式體驗,我們還新推出文創糕點、文創印章等產品,讓大家把‘文物’帶回家。”二里頭夏都遺址博物館副館長王莉表示,文物活化利用需要與時俱進,從講好文物背後的故事,到開發文創產品、運用科技提升展覽的趣味性和互動性,要始終堅持守正創新,不斷拉近觀眾與文物的距離。

2月26日,殷墟博物館新館正式開館,立刻成為文博圈的一件大事。不少文博愛好者從全國各地趕赴河南安陽,力爭第一時間目睹它的風採。還有網友分享攻略說,“從首都北京出發去中國迄今發現最早的都城安陽,高鐵最快只需要1小時48分鐘”。

殷墟博物館新館址就位于殷墟遺址核心區,與宮殿宗廟遺址隔河相望。新館西北為王陵區,東北是洹北商城,東南為中國考古學史上著名的“後岡三疊層”遺址。“與建于2005年的原殷墟博物館相比,新館不僅規模大,而且展陳內容、設計理念、展陳形式都有重要創新。”殷墟博物館黨總支書記、常務副館長趙清榮介紹,新館展廳面積約2.2萬平方米,展陳文物數量多、類型全,是商代文物展覽之最。

漫步其間,3000多年前商王朝的恢宏氣象撲面而來。殷墟博物館新館在文物陳展方式上廣泛運用人工智能、多媒體等數字技術,並通過全息投影、虛擬數字人、多媒體交互等“黑科技”,賦予文物、文獻以新的表達方式,提升全景式展現商文明的廣度、深度、精度。3000多年前的殷墟以更青春的姿態走進公眾視野,在賡續傳承中煥發蓬勃生機。

3.精彩講述 賡續中華歷史文脈

深入挖掘考古遺址歷史文化,精彩講述文物背後的故事,始終是考古遺址公園和博物館孜孜以求的目標。

麥杏黃時,二里頭國家考古遺址公園內的百余畝小麥成熟,微風拂過,掀起陣陣金黃麥浪。3800多年前的二里頭先民,曾在這片土地上創造了燦爛的文明,如今的遺址之上萬物並秀、生機盎然,豐收美景與文物遺跡和諧共生。

2019年10月,二里頭夏都遺址博物館與二里頭國家考古遺址公園同步開放,成為係統展示夏代歷史、二里頭遺址考古成果、夏文化探索歷程、夏商周斷代工程和中華文明探源工程研究成果的重要窗口。截至目前,遊客接待量已達500萬余人次。

“洛陽是中華文明起源、形成、發展與演變的核心地區,二里頭、偃師商城、漢魏洛陽故城、隋唐洛陽城等諸多大遺址都是獨一無二的文化遺產。”洛陽市文物局黨組書記、局長趙曉軍表示,近年來洛陽著力將大遺址打造為國家文化地標和精神標識,通過係統展示研究成果、講述文物故事,讓古老遺址重煥光彩。

傳承文物的歷史文脈,既要建設“硬件”,也要提升“軟件”。通過專題展覽、學術論壇及公共教育活動,考古遺產的文化價值和社會意義不斷釋放、呈現、發展和創新,文物和歷史真正走向大眾。

據介紹,殷墟博物館自開館以來打造了《甲骨文里的小王子》《大邑商奇遇記》等“行走河南讀懂中國”精品研學課程,積極開展“商傳千年鑄未來”校園行、“探源大邑商”線上公益講座直播,讓公眾切身感受傳統文化,加深對歷史的理解和情感聯結;邀請國內甲骨文研究方面的專家舉辦《甲骨文二十講係列專題講座》,闡釋其在中華歷史脈絡、中外交流互鑒、文化藝術價值等方面的重要意義;利用網絡新媒體加大傳播力度,開設以日讀為特色的《殷墟國寶日歷》,從不同角度展現了商朝在都城、文字、禮樂、手工業等方面取得的成就,傳播商文明3000年的歷史文明與璀璨珍蘊;在《長從何來——殷墟花園莊東地亞長墓專題展》上,通過科技手段進一步揭示了亞長性別、年齡、身高等基本信息,同時還展示了亞長當時的生活習慣、疾病創傷,重塑了亞長的“血肉身軀”。

自2月26日開館至端午節假期結束,僅三個多月時間,殷墟博物館新館接待遊客人數就達54萬人次。為回應遊客的熱切期盼,殷墟景區還推出數字婦好光影秀、婦好墓XR沉浸式體驗、車馬坑數字化演藝、商代服飾換裝、商代車馬巡遊等活動,讓遊客共度奇妙的殷墟之夜。

“在文旅熱大背景下,遺址公園及遺址博物館要與時俱進,緊扣時代脈搏,傾聽時代聲音,加強與其他博物館、研究機構、學校等組織機構的合作,促進文化的交流互鑒,挖掘文物價值,講好中國故事。”安陽市文物局局長李曉陽表示。(記者 王勝昔 通訊員 郝永飛 智慧)