中國高校舉辦世界音樂人工智能大會 “音樂與AI融合大有可為”

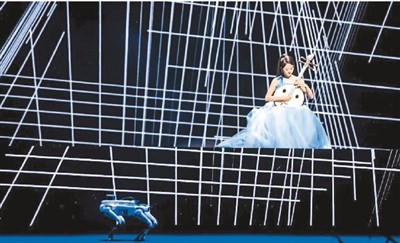

“未來音樂會”上,作品《方圓》由演奏家演奏中阮,結合機器狗運動,融合AI和計算機音樂等技術。本報記者 林子涵攝

運用深度學習等方式分析人對音樂的情感反饋,通過人工智能(AI)實現作曲、編曲、歌唱……近日,第二屆世界音樂人工智能大會暨“未來音樂會”在北京舉行。活動由中央音樂學院和中國人工智能學會聯合主辦,來自音樂人工智能、音樂與腦科學、音樂治療等領域的專家及音樂產業相關企業代表共同參與,展示音樂與人工智能結合的前沿成果,探索藝術和科學交匯的未來趨勢。

奏響“未來音樂會”

“歡迎大家來到‘未來音樂會’,我是本次大會的機器人指揮Yu Feng。”聚光燈下,倣真機器人揮手致意,向觀眾做開場白。

本屆世界音樂人工智能大會以“未來音樂會”啟幕,邀請中國音樂家和人工智能團隊共同創作,在多部現代音樂作品中運用表情情感識別、3D聲場、機器聽覺、AI生成視覺等技術。

音樂會上,作品《連續體》借用物理學“時空連續體”的概念,將聲音參數通過洛倫茲方程進行計算和轉換,通過3D聲場進行呈現;《厄之二——司崗》使用佤族民間樂器“得”“口弦”“鈴”進行現場演奏,並用手勢控制器、軌跡跟蹤控制器等對聲音進行變形和重塑;《繁星散落的夜晚》運用基于AI的虛擬樂器,通過深度神經網絡模型,檢測獲取古箏演奏家的手勢信息,實時控制音樂的不同聲部。

“藝術與科學的交融令人驚嘆。”馬里蘭大學電子與計算機工程係和係統研究所教授謝哈布·沙瑪對本報表示,音樂會與世界頂尖音樂會的演出效果不相上下,充分證明了中國學界在音樂人工智能方面取得的進展。

中國工程院院士、中國人工智能學會理事長戴瓊海表示,音樂與科技結合是音樂領域的創新趨勢,進行音樂與人工智能、腦科學的交叉研究有重要意義,將對音樂產業革新帶來深遠影響。

“人工智能高速發展,將為音樂提供全新發展空間。目前,人工智能已對傳統音樂二級學科產生影響,有望為作曲與作曲技術理論、音樂表演、音樂學、音樂教育、音樂科技、音樂管理等學科帶來革新。”中央音樂學院音樂人工智能與音樂信息科技係主任李小兵說。

“藝術與科學的結合”

一場音樂會背後,有學界的多年努力。在主旨報告環節,中外專家分享了音樂與人工智能及腦科學的研究進展。

“AI近年來開始在藝術創作領域嶄露頭角。透過深度學習和生成對抗網絡等技術,AI能學習和模倣藝術作品並生成全新創作。通用大模型技術更為機器創造力提供更多可能性。”香港科技大學首席副校長、英國皇家工程院院士郭毅可介紹,自2021年起,香港科技大學和香港浸會大學合作開發“人機共生藝術創造平臺”。目前,團隊在人聲合成、面部表情模擬、自動編舞、基于文字描述生成圖像視頻等方面已取得多項突破。

“大腦通過聽覺係統感知自然界多姿多彩的聲學環境和優美動聽的音樂。音樂信號有特殊的時域和頻域特徵,聽覺係統通過一係列復雜處理提取音樂中的信息及特徵。大腦基于這些特徵形成對音樂的感知,包括音樂情感和審美等高級認知,並進一步產生音樂的記憶。”清華大學腦與智能實驗室主任、教授王小勤說,過去20多年,全球關于大腦如何處理音樂的腦科學研究有較快發展。目前,他和團隊正圍繞大腦處理音樂的神經機理進行研究。

論壇期間,圍繞藝術與科學的關係,專家進行多番探討。

“音樂蘊含人的感知與體驗,也會激發人的情感反饋。在探索音樂與人工智能結合的過程中,一個重要方向是使人工智能創作的樂曲能夠真正觸動人心,防止人工智能音樂‘有口無心’。”中央音樂學院院長俞峰對本報表示,2018年,中央音樂學院提出音樂和人工智能融合,創建音樂人工智能與音樂信息科技係,並于2019年成立音樂人工智能與音樂信息科技學科,與國內外頂尖人工智能專家合作,共同探索面向未來的當代音樂藝術。

北京通用人工智能研究院院長、北京大學智能學院院長朱松純提出,科學與藝術融合是理性與感性的碰撞,探討智能學科與人文藝術交融有望“為機器立心”。目前,他與團隊正在開發一種新的音樂結構化建模理論,使人工智能算法和模型生成的音樂,與人類創作者的音樂審美與認知實現對齊,推動人工智能音樂更好應用于音樂創作、視頻配樂等領域。

“音樂治療將發揮更大作用”

專家表示,音樂與科學的結合,發展前景廣闊。

歐洲科學院外籍院士、清華大學人工智能研究院常務副院長孫茂松表示,音樂人工智能近年來在音樂生成、歌詞創作、聲源分離、技法識別、音樂分析等領域已實現應用。此外,人工智能在修復古琴譜、保護民族音樂數據等方面也取得創新應用。隨著學界不斷在音樂、圖像、視頻、文本數據間的跨模態對齊等方面取得突破,音樂人工智能有望創造更多可能。

華為中央媒體技術院總裁李江表示,人工智能在旋律、節奏、和聲、曲式、復調、配器等方面已有較強能力,而在充分展現音樂風格和表現力等方面還面臨挑戰。未來,做好數據處理和算力配合等工作,音樂人工智能技術發展有望突飛猛進。通過AI大模型搭建音樂“骨架”、更好提升音樂創作效率,輔以AI小模型進行精細化定制化調整、實現音樂的表現力,AI可以更好地擔當音樂人的助手。

俞峰表示,研究音樂的治療功能,是音樂與人工智能交叉研究的突破點之一。音樂已被證實對人的情緒、睡眠存在影響,但作用機制、作用強度,目前仍是黑箱。下一步,通過腦科學和音樂人工智能的研究,音樂治療將發揮更大作用。

以色列耶路撒冷希伯來大學神經生物學教授、埃德蒙和莉莉薩弗拉腦科學中心主任伊斯立·尼爾肯對本報表示,人類大腦支持音樂處理的神經機制,可能在聲音處理方面有廣泛用途,預計這種機制也存在于動物界。“音樂與腦科學的學科交叉領域尚有許多懸而未決的問題,我們期待與中國高校研究者合作,破解更多有關聲音的奧秘,創造更多有價值的研究成果。”尼爾肯說。(林子涵 唐雅晴)