世界雜技大國再展新風採(深觀察)

時隔四年,中國雜技“大閱兵”——

世界雜技大國再展新風採(深觀察)

魔術節目《梁祝》

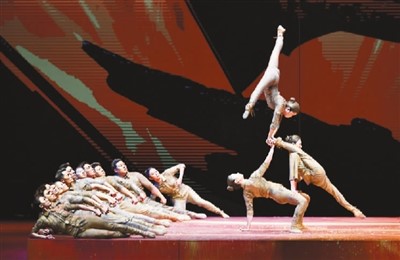

雜技節目《雨中狂想》

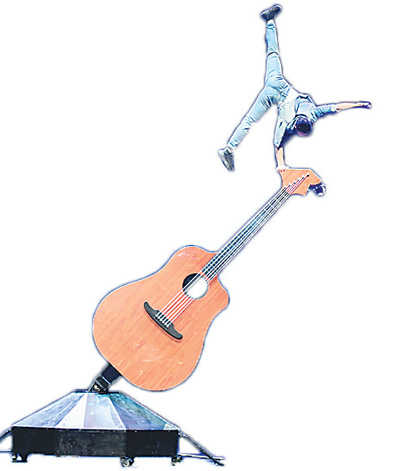

雜技節目《弦》

雜技節目《曙光》

雜技節目《豐碑》

(本文配圖均由新華社記者徐速繪攝)

源遠流長的雜技藝術不僅是中華文化瑰寶,也是世界人民認識中國的前沿窗口。近期,來自全國各地的34家雜技藝術團體、千余名雜技藝術工作者共同匯聚于第十一屆全國雜技展演,輪番上演了50個雜技、魔術節目和8部雜技劇。這些作品均為2019年以來首演或經過重大修改提升的原創力作,集中展示了新時代中國雜技發展的最新成果,展現了中國作為世界雜技大國在雜技藝術上的活力和風採。

以全面技藝展示中國雜技的新風貌

雜技是各種各樣的技藝表演,“雜”字就足以說明這門藝術內涵之豐富、形式之多樣。中國的人體雜技歷史悠久,技藝也最為發達,大致可分為以腰、腿、跟頭、頂為主的形體技藝,運用四肢、頭、口等身體各部位去掌控物體的耍弄技藝,展示人體平衡能力的平衡技藝,展示人體力量的力技,騎駕自行車、摩托車、小轎車的車技,展示各種翻飛騰躍技巧的翻騰技藝,以及在高空表演的空中技藝等幾大類。在具體節目中,這些技藝經常以交叉復合的形態呈現,又依托各種各樣的道具展示,發展出了數百種節目。

全國雜技展演的前身是創辦于1984年的全國雜技比賽。作為國家級雜技藝術盛會,該活動已連續舉辦了10屆,40年來推出了一大批優秀雜技作品和人才,為提高中國雜技創作和表演水平發揮了重要作用。

本屆展演中的50個節目,技藝非常全面。尤其是雜技部分,基本涵括了中國雜技現有的各種技藝類型,全面呈現出當下技藝的最高水準和全新風貌。如耍弄類有《弈》《奮鬥者》《雨中狂想》《壇韻》《弈中乾坤》等蹬鼓、蹬人、手技、頂壇、抖空竹、蹬傘、舞花盤節目,形體類有《戰友》《豐碑》《滾杯》《韻》等雙人技巧、集體造型、滾杯、頂技節目,平衡類有《搖擺青春》《乘帆逐浪》《糖果騎緣》等晃管、抖杠、大球高車、疊椅節目,力技有《龍躍神州》《逐夢天空》等舞中幡、爬桿、頂板凳節目,空中類有《當青春遇見達瓦孜》《木蘭歸》《雙人吊子》《秘境》等鋼絲、綢吊、吊子、吊環、飛桿節目,還有翻騰類的《青春的旋律》鑽圈節目和車技類的《炫彩車技》等。

不僅如此,還有許多同類技藝的雜技同臺競技,這些作品或在技巧動作上各有側重與創新,或被賦予不同的故事情節和新穎風格。如《曙光》《花樣年華》同為蹬傘節目,前者一人操控15把傘,後者則是在男女對手頂的基礎上蹬傘;《山之魂》《天鵝之戀》同為疊椅節目,前者是一人豎直高度的椅子頂,後者則是多人斜側著疊椅並在疊成弧線的椅子上起頂;《將離別》《悟·空》同為空中飛桿節目,前者取材于電影《大魚海棠》,演繹了“椿”和“湫”之間的錯過,後者則取材于電影《大話西遊》,講述了悟空和紫霞仙子的愛情。還有同為倒立技巧的《煉》《無形》,同為“肩上芭蕾”的《霸王別姬》《花木蘭》,同為頂板凳的《徽風皖韻》《中國龍》等,大大增加了競技的激烈程度和欣賞的趣味性。

以創新創作書寫傳統藝術的現代化

中國是雜技藝術的發源國之一。中國雜技在秦代角抵中誕生,在漢代百戲中成長,是中華優秀傳統文化的重要組成部分。數千年燦爛的藝術史為中國雜技注入充足的文化自信。本屆展演中,有許多節目的技藝不僅在中華大地上傳承了千載有余,在當代又被發展出更加高、難、精、尖的技巧、更符合時代審美的風格與形式。對傳統藝術的創造性轉化與創新性發展,激發了中國雜技的生機與活力。2004年,首部雜技劇《天鵝湖》震撼上演,一種以雜技為主的全新戲劇形式問世,為中國雜技打開了現代轉型的大門,邁入傳統技巧雜技向現代藝術雜技的變遷之路,有力推動了中國雜技藝術的現代化。

全國雜技展演一直以雜技和魔術節目的比賽為主,2019年由比賽改為展演時,全國雜技院團已經推出了百余部題材豐富、風格各異的雜技劇。為更加全面、充分地展示雜技藝術創作成果,第十屆全國雜技展演正式將雜技劇納入,這既與雜技劇創作蓬勃發展的局面相呼應,也使得雜技展演的內容更加豐富和立體。特別是進入新時代以來,以《渡江偵察記》《戰上海》為代表的雜技劇,在對紅色題材的深度開掘中實現了創作的新突破,令中國雜技在創新風格、闡釋思想、書寫中國故事、開拓時代審美等方面邁向新的歷史高度。在本屆展演中,共有8部優秀的新創雜技劇上演,繼續書寫著中國雜技的創新探索。

其中,《泉城記憶》如一首雜技的散文詩,跨越時空,連接古今,將老濟南的古典氣韻與現代活力淋漓揮灑;《鐵道英雄》講述抗日戰爭時期魯南鐵道遊擊隊抗擊日本侵略者的英雄事跡,當火車環舞臺飛馳,英勇的遊擊隊員扒火車、殺敵寇的英姿令人久久震撼;《大橋》講述南京長江大橋工程建設,新中國第一代橋梁建設者的激情與雜技的想象力交匯成一首人民的讚歌;《聶耳》講述愛國音樂家聶耳光輝卻短暫的一生,該劇著力刻畫真實歷史人物,用雜技手段塑造了一個極具青春詩意和浪漫色彩的聶耳形象。《化·蝶》以“梁祝化蝶”的經典愛情故事為基線,以“莊周夢蝶”的古典思想為內核,將蝴蝶破繭成蝶的蛻變與梁祝生死相戀的愛情融為一體,用雜技闡釋生命的自由與張力;《江湖》生動呈現了吳橋雜技人闖蕩江湖的人生百態;《明家大小姐》是一部以魔術為主要表演手段的諜戰劇;《戰魂——第三戰隊》講述特種兵組建戰隊執行一項特殊任務的故事,用雜技勾畫新時代人民軍隊的鐵血軍魂。

以雜技故事展現中國文藝的新氣象

本屆展演不僅在山東省會大劇院、山東省雜技團演藝廳、山東劇院、濟寧雜技城、濟寧大劇院、德州大劇院等6個劇場演出了近30場次,還由“文藝中國”“中國藝術頭條”“文旅之聲”“好客山東”“濟南日報”等近十家中央權威媒體和山東地方媒體,以及抖音、快手、微博、嗶哩嗶哩等視頻平臺組成了強大的演播矩陣,全媒體平臺聯動向海內外熱愛雜技藝術的觀眾提供了豐富的觀演渠道,現場觀眾達2萬余人次,線上觀眾超1億人次。展演內容之精彩、直播規模之龐大、關注度和收看人次均創新高。

一個多世紀以來,雜技一直是海外觀眾接觸、認識中國的前沿窗口。雜技藝術沒有語言和文化隔閡,通俗易懂,老少鹹宜,為大眾喜聞樂見,具有天然的世界藝術屬性。近代以來,大量的中國雜技家和魔術師走出國門,將中國傳統雜技的智慧和魅力傳播到世界各地,開啟了中外雜技藝術的交流互鑒。1853年,美國《紐約時報》就報道了中國15人雜技團在美巡回演出的新聞;以朱連魁、韓秉謙為代表的中國魔術師在歐美十余個國家巡演傳統戲法,一度引起中國戲法熱。新中國成立後,雜技擔當起“文化使者”的身份,為中國外交事業作出了積極貢獻。改革開放後,雜技又率先走出國門,幾乎包攬了所有國際專業賽事的大獎。

作為雜技藝術的發源國之一,中國一直是世界雜技大國,始終深刻融入和影響著世界雜技藝術的發展格局。在當下國際文化交流中,雜技也是巡回演出和文旅項目中最重要的表演內容,出口份額長期佔據中國文化演藝類產品半壁以上江山。新時代的中國雜技,早已改變了曾經以“技”示人、以“技”撼人的舊面貌,業已發展成為一門以技巧為核心、與其他文化和藝術形式互促交融、兼容傳統與現代的新型綜合藝術,也是中國對外文化交流中講述中國故事、塑造中國形象、彰顯中國氣派的重要文藝載體。

雜技藝術,既古老又青春;既有厚重的歷史,也有蓬勃不衰的創新精神。本屆全國雜技展演如同一場雜技藝術的大閱兵,讓人們看到了中國雜技的全面進步和未來的無限可能。立足這一新的藝術起點,堅持以人民為中心,堅持守正創新,中國雜技將以高質量發展,為推進文化自信自強,向世界講好中國故事作出屬于自己的貢獻。

(作者:尹力,係中國文藝評論家協會副主席)