呂國英:書美“通象”

書美“通象”

—— “‘書象’審美”理論的邏輯構建(下)

呂國英

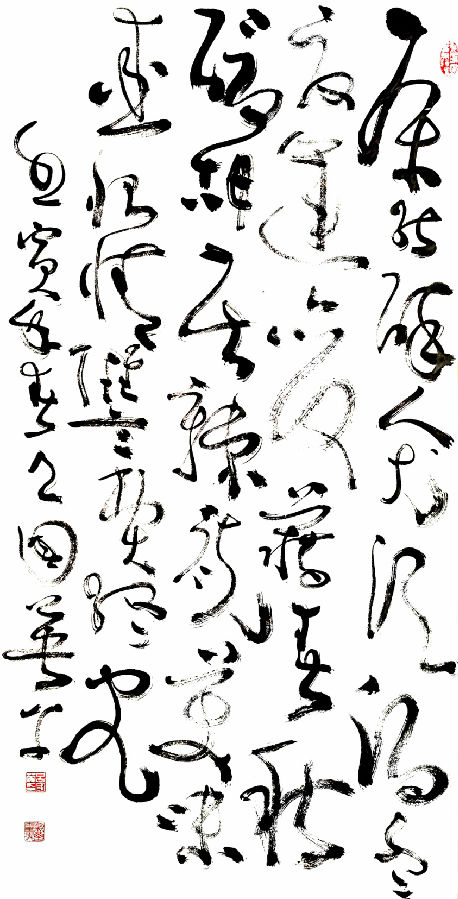

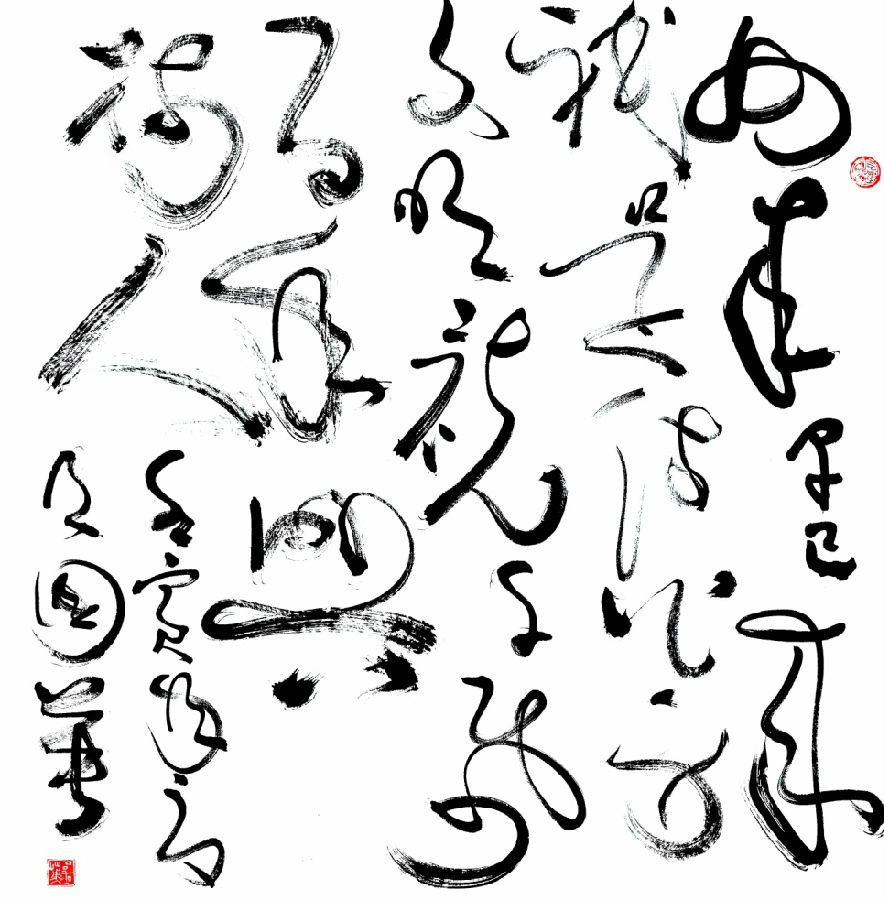

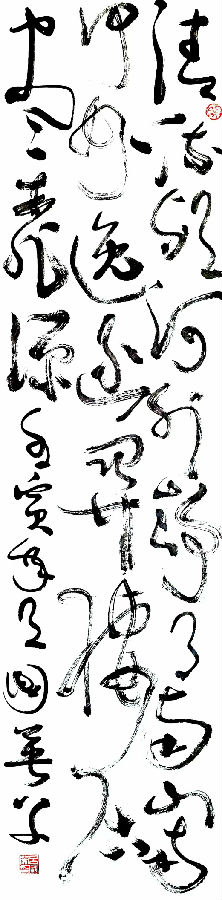

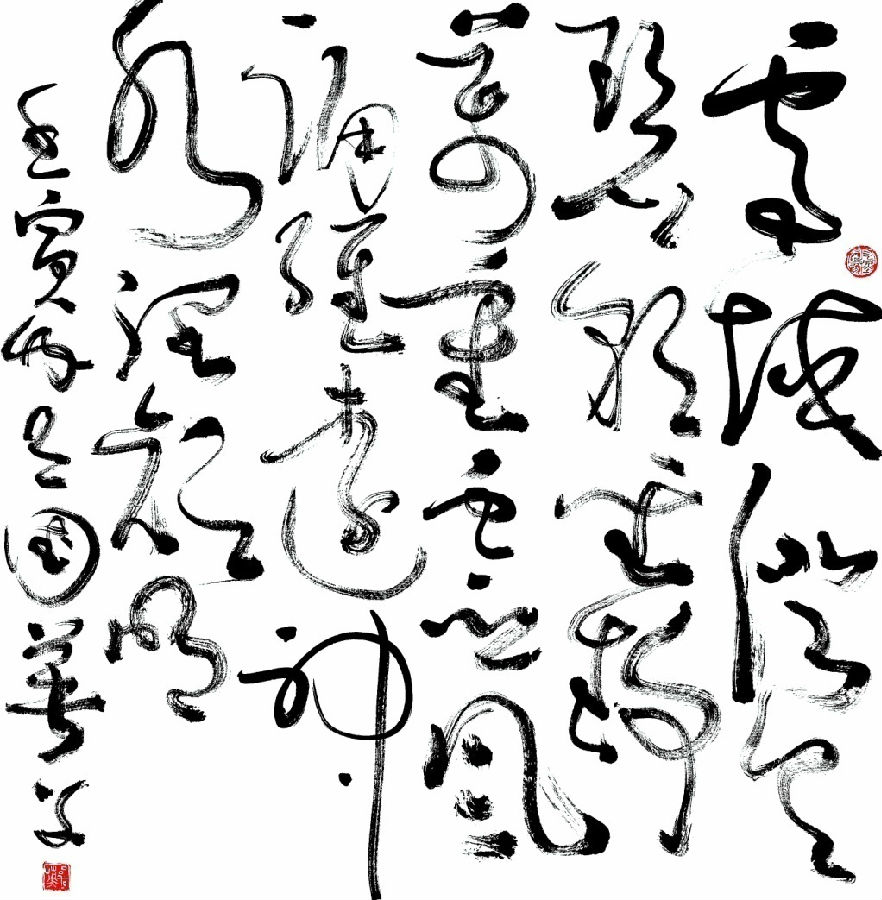

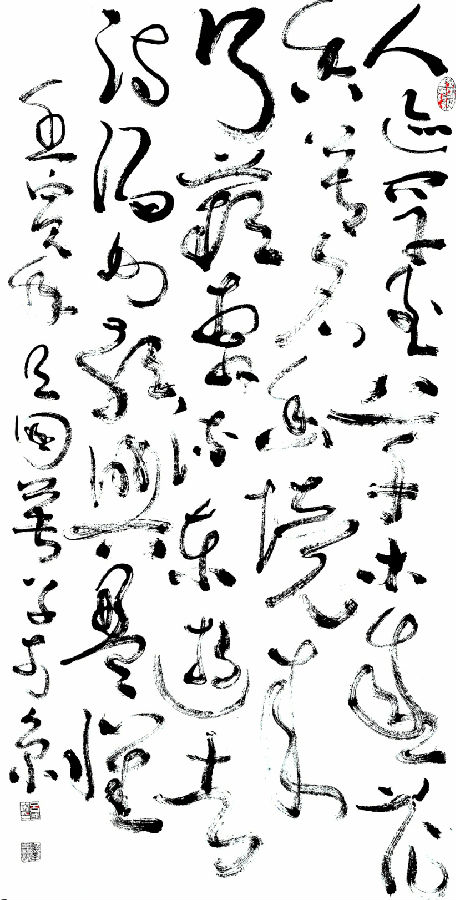

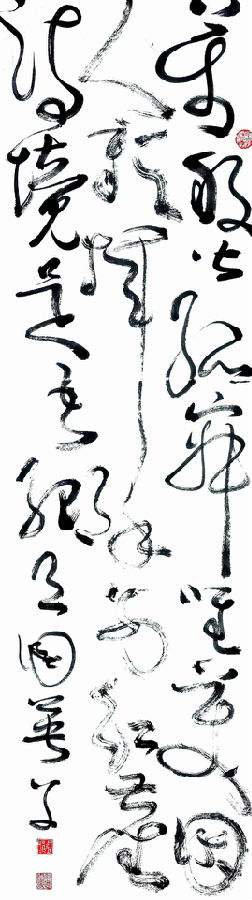

呂國英詩書·第0420號(釋文見“附錄”)

編者按語——

以創立“氣墨靈象”藝術論、開拓美學新認知、創造審美新范疇,而受到學界關注的藝術評論家、文化學者呂國英先生,提出“‘書象’審美”新命題,為漢字書寫與審美構建新理論、開辟新境界,于當下書學認知多元、書寫實踐“亂象”,尤其書寫走向藝術方興未艾之際,彰顯書寫美學正能量與啟迪意義。

這篇原創書論(《“‘書象’審美”理論的邏輯構建》)為上下篇。上篇為《“書象”由“象”》,提出(漢字書寫藝術)構建“‘書象’說”。本篇(《書美“通象”》)作為“下篇”文章,延伸此命題,立論:“書象”之美在“通象”。茲“通象”意涵體現六個層面,“通文墨”是基本前提,“融文化”是時代精神,“逸形式”是必然要求,“和節律”是交響生命,“入超驗”是走向“純粹”,“致靈象”是呈現至美。這幾個層面相互關係、互相作用,且相輔相成、相得益彰。

《“書象”由“象”》重在解決: (漢字)書寫緣何為 “(書)象”?《書美“通象”》主要聚焦:“書象”之美何以(藉)“通象”?全論(上下篇)原載呂國英原創藝術新論——《“氣墨靈象”藝術論》,並刊載于《中國書法》等海內外多家專業期刊及大眾傳媒。

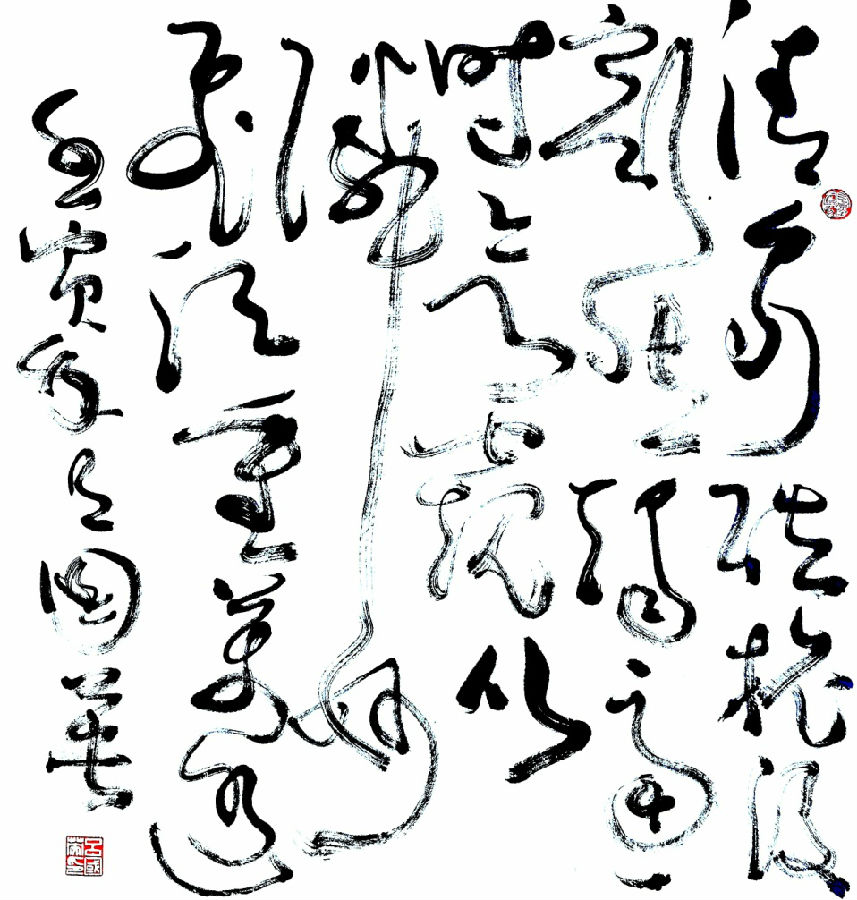

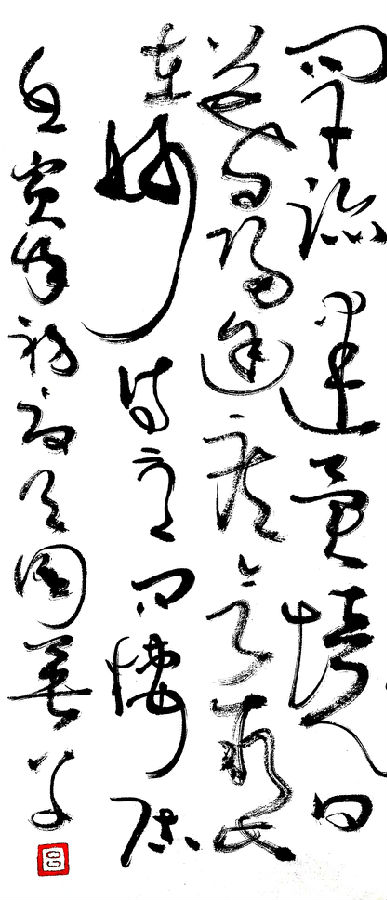

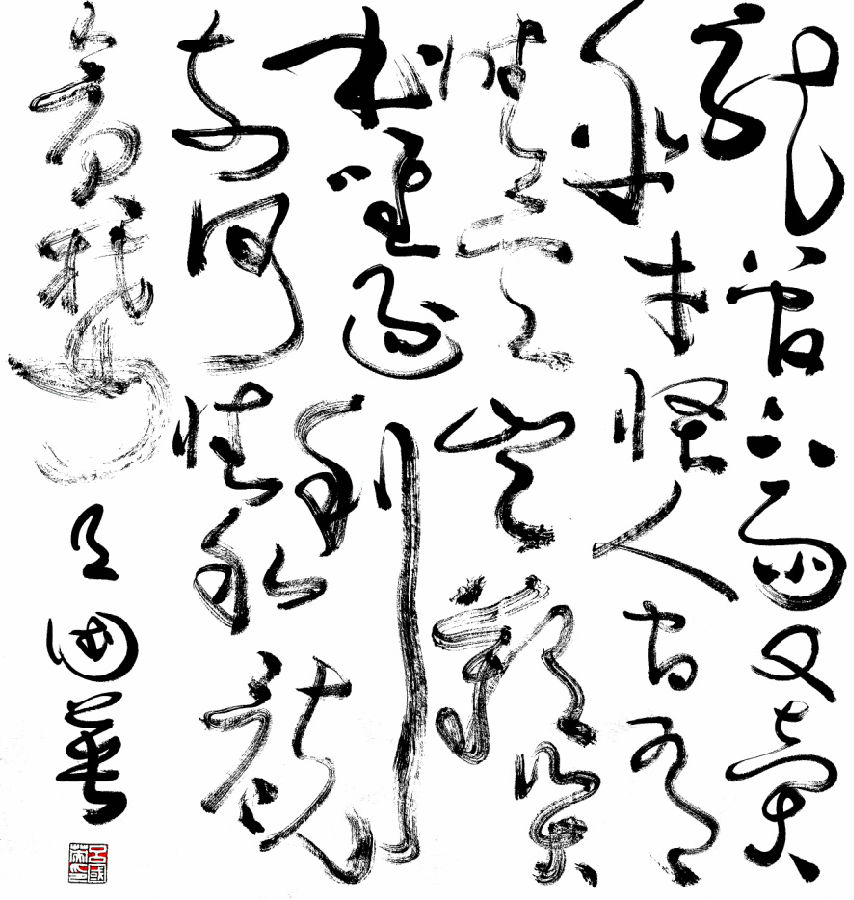

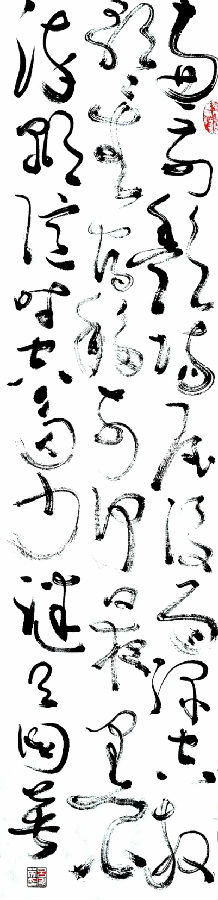

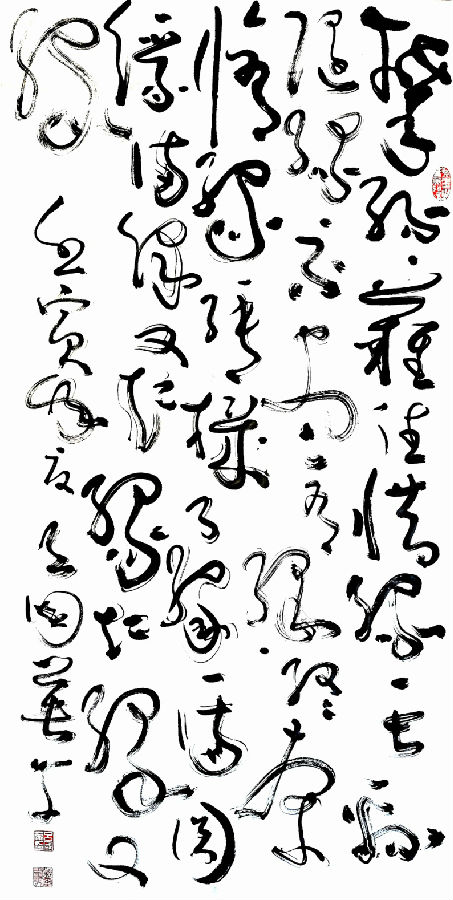

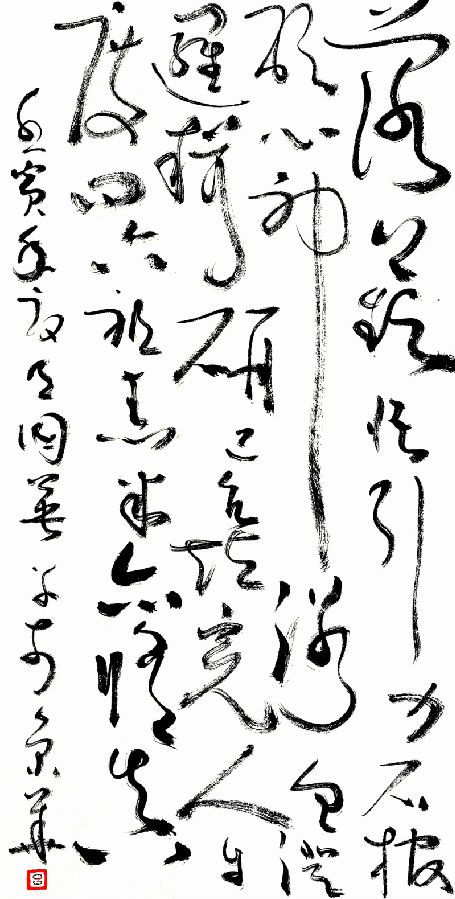

呂國英詩書·第0370號(釋文見“附錄”)

為什麼(漢字)書寫文本越來越少自我“立言”?為什麼書寫形式越來越熱衷于設計、制作?為什麼書寫表現很難進入“自由”表現?為什麼書寫“純藝術”始終難以進入純粹境界?為什麼書寫流變很難實現美的超越?

檢視書寫史,尤其是進入現當代以來,書寫從效法經典“法象”,到“五體”諸長“融象”,從“融象”到自我“亂象”,是書寫作為文化現象的迷失,還是時代性演進的必然代價?抑或書寫流變中的必然陣痛?當下書象創作又如何應對這些挑戰?

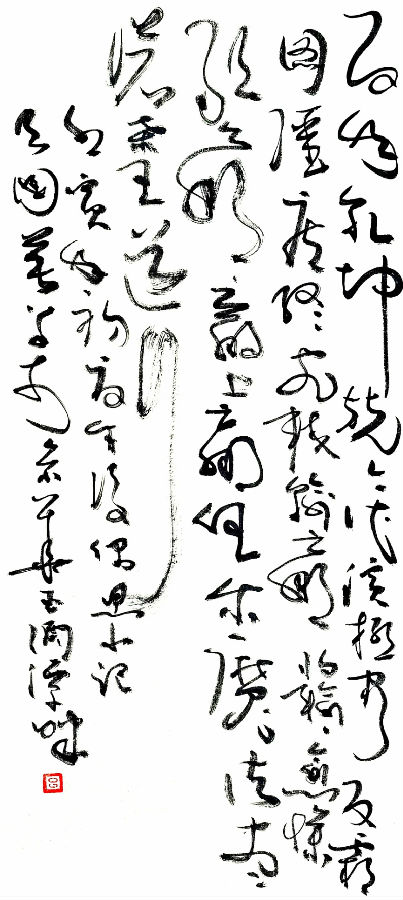

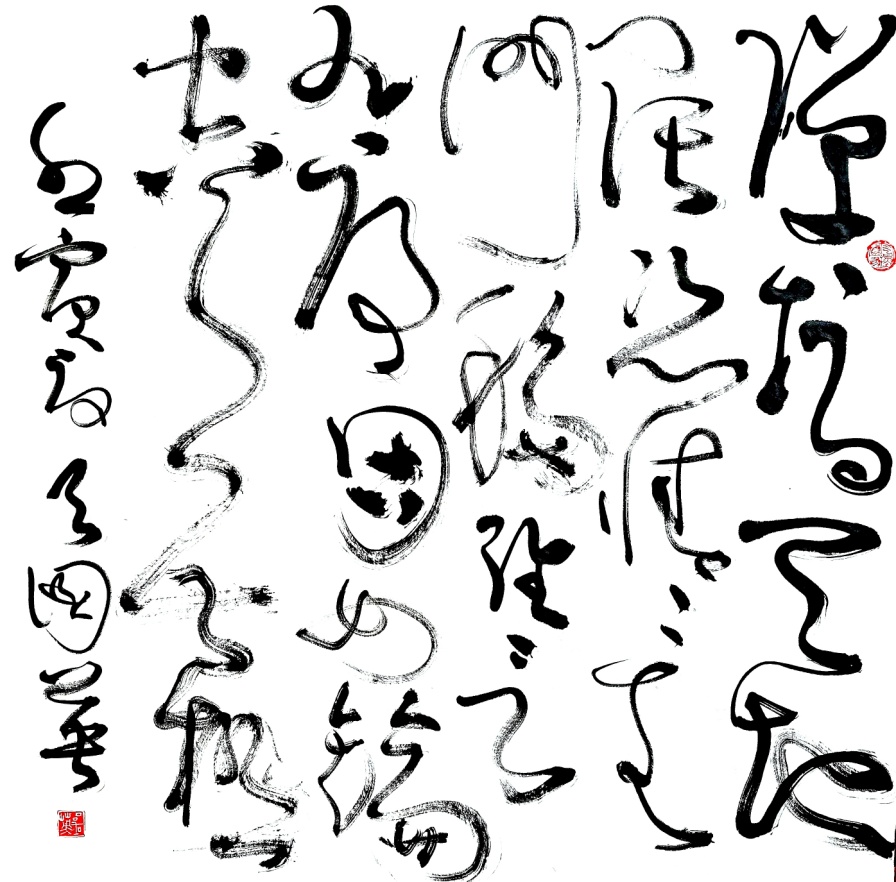

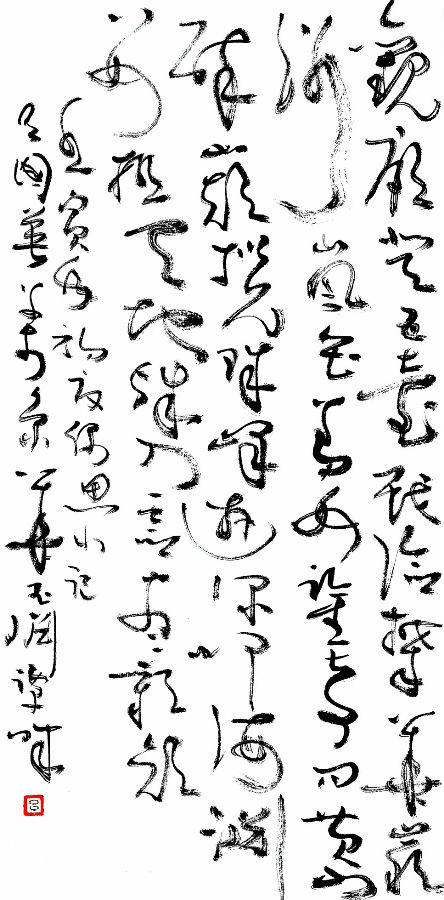

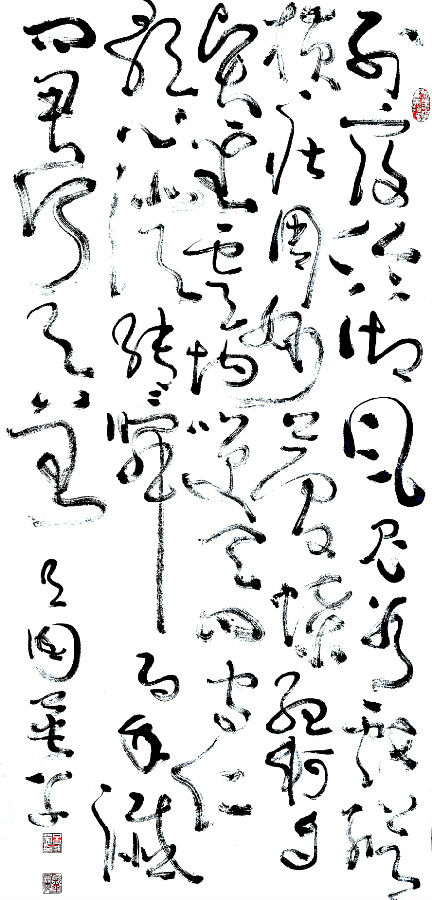

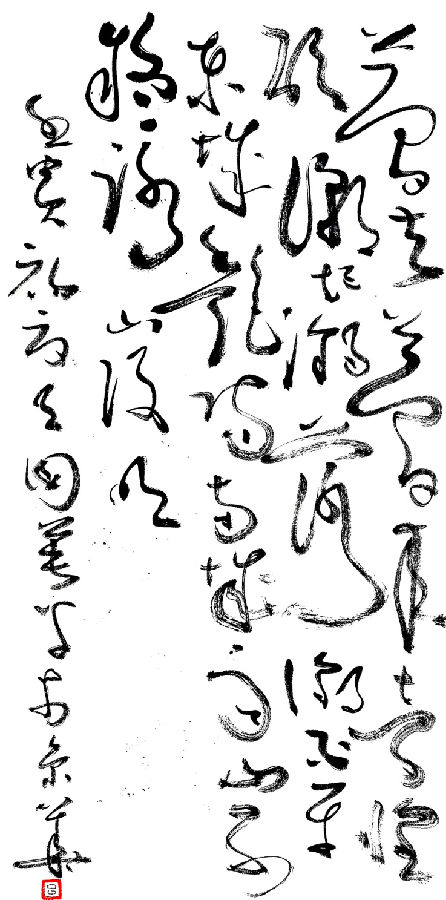

呂國英詩書·第0415號(釋文見“附錄”)

通文墨,以“自言”創造文本

說“通文墨”,先解“通”意。

“通”妙然于“達”,在藝術創作語境下,更有奇異、靈玄之妙,常有“通覺”“通感”“通聯”“聯感”“聯覺”神奇現象之說,令藝術家如獲“上帝之手”,而悠然進入獨特審美之境,異然建構獨特作品。非常典型的范例或數康定斯基。作為抽象藝術的鼻祖式人物,康氏所特有的聽見色彩、看見聲音的“通覺”能力,令其藝術在“色彩的音樂”與“音樂的色彩”之間舞蹈與徜徉。開創立體主義的畢加索,其非同尋常的立體透視、視覺重置與組合能力,不僅令其(立體)藝術創作變得自由自在、遊刃有余,尤其令現實表現主義站在一個特殊的角度與特別的高度,背後也是視聽等“聯覺”之魅力使然。

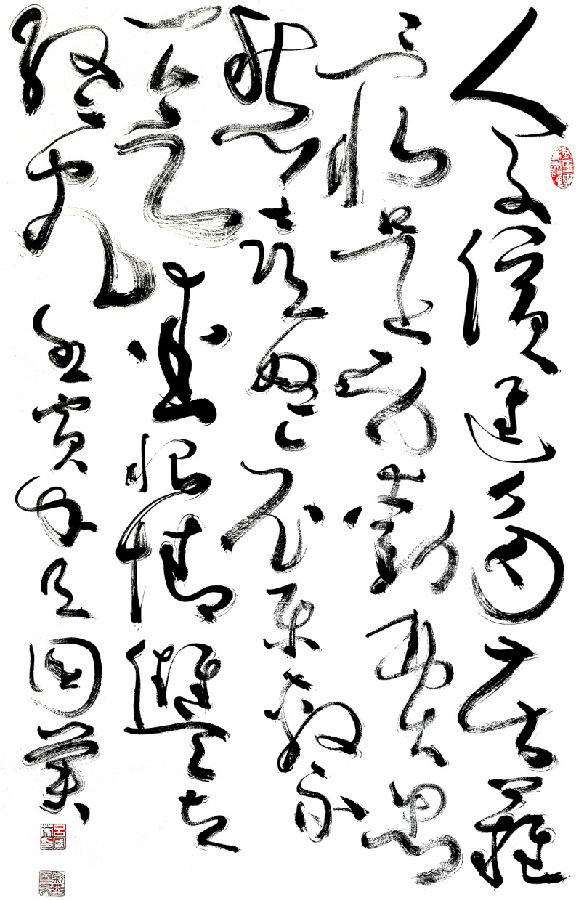

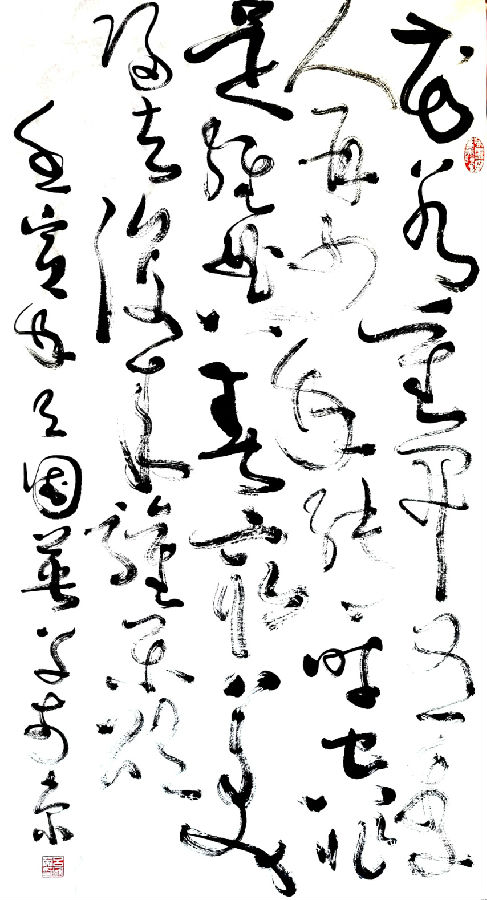

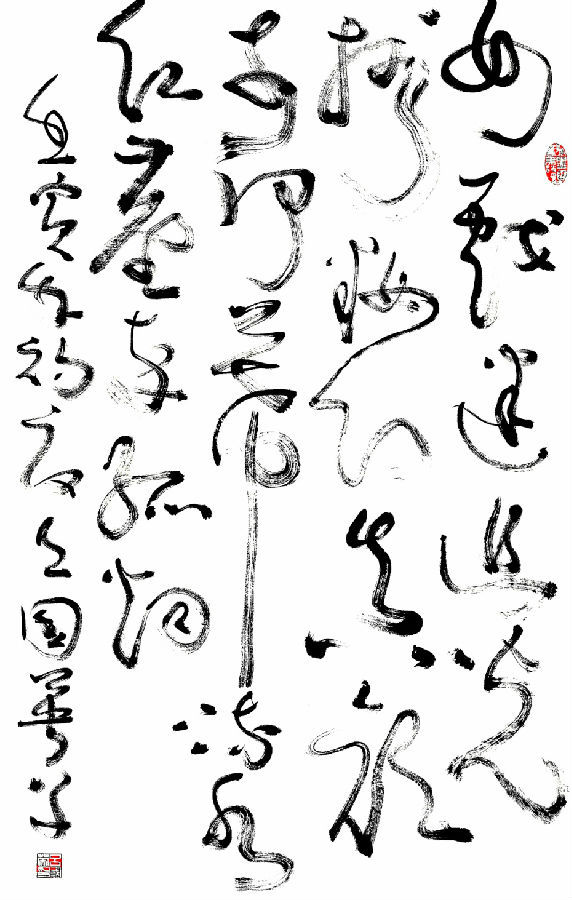

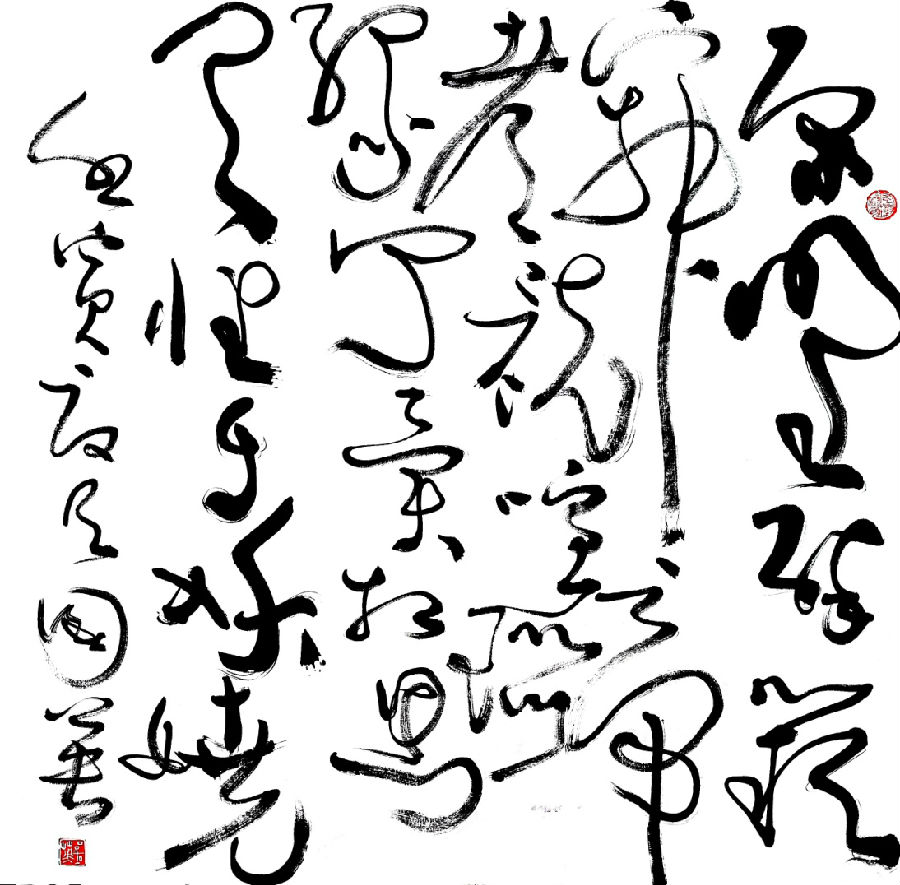

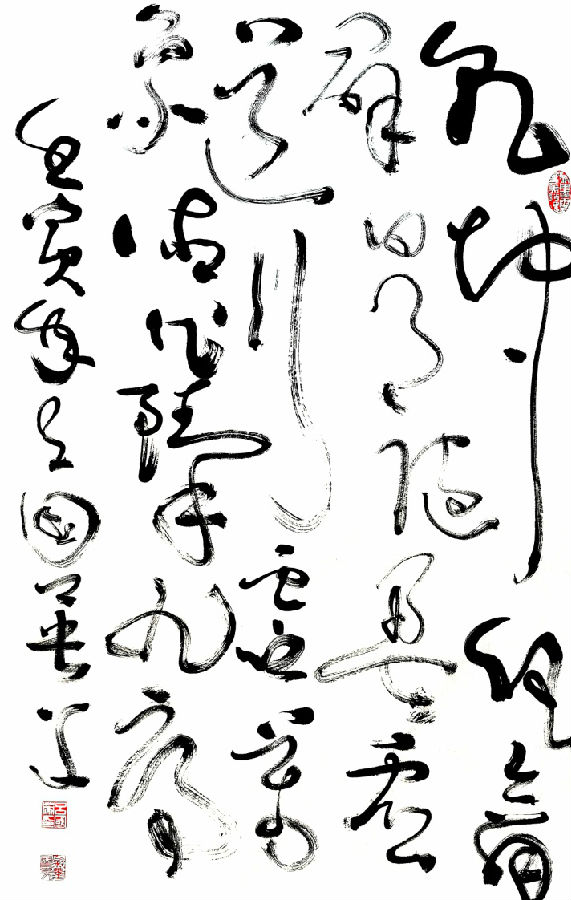

呂國英詩書·第0393號(釋文見“附錄”)

如此,“通”是“通覺”,是兩種或兩種以上感覺能力的聯通與合成。藝術創作中的“通覺”,令作品呈現更美、更獨特。在這個意義上,再說書寫形式中的“文墨”之“通”,就是書寫者既須“文通”,又須“(筆)墨通”,而“文”是詩文、辭章,是文學,“(筆)墨”是筆蹤墨跡,是文學的筆墨形態與審美造境。還是在這個意義上,書寫藝術是兩種藝術形式的統一,也是兩種藝術語言的集成,是文學的,也是筆墨的;是筆墨的,也是文學的,兩者相互依存,缺一不可;相輔相成,相得益彰。書寫藝術家不可無文“感”,又不可無(筆)墨“覺”,並將兩種審美能力轉化為藝術語言,統一于“文墨”一體,呈現于書寫作品存在。

檢視中國傳統藝術,書寫形式無疑是“通文墨”的極致呈現,古代書家無一不具通文聯墨之才,從李斯、王羲之、張旭、懷素、顏真卿到蘇軾、黃庭堅、米芾、蔡襄,從沈周、文徵明、徐渭、董其昌到傅山、王鐸、鄭燮、何紹基、趙之謙,就是到了近現代的齊白石,雖為農民木匠出身、胸中少墨,寧可寫幾句順口溜、打油詩、大白話,也拒絕抄寫他人詞句、詩章于書寫、繪事。緣何如此?古代文人之使命擔當之決定。文人是一種擔當,常常表達為綜合修養與個人修為,比如琴棋書畫、詩酒花茶;比如濟世情懷,豪氣灑脫;還比如遠見卓識、堅守理想。林語堂認為,文人是“所言是真知灼見的話,所見是高人一等之理,所寫是優美動人的文,獨往獨來,存真保誠,有氣骨,有識見,有操守。”張修林在《談文人》中有言:“文人是指人文方面的、有著創造性的、富含思想的文章寫作者。嚴肅地從事哲學、文學、藝術以及一些具有人文情懷的社會科學的人,就是文人,或者說,文人是追求獨立人格與獨立價值,更多地描述、研究社會和人性的人。”中國傳統文化中,有追求人生價值“三不朽”之命題,即“立德、立功、立言。”其中“立言”就是著文章、立灼見。顯然,文人不立言豈配稱文人?文人若立言又何有抄寫他人辭章之理?而反觀當下書寫之文本,鮮有自我“立言”者,甚至不少大型書寫展覽,文本內容均為古人詞翰,了無時代文章之氣息,茲又緣何?文人撤離書寫,或書寫者少文人也!

呂國英詩書·第0386號(釋文見“附錄”)

當下書者幾近無“立言”,文本內容均抄錄,此暫且不論筆墨語言表達如何,表象上看,是文墨不通或文墨割裂問題,本質上說,是書者文化的缺失或缺失文化。從書寫歷史演進觀,近現代以來尤其是進入20世紀以來,伴隨多次重大社會文化變革,書寫文化歷經前所未有的衝擊與挑戰,作為書寫工具的毛筆被更方便實用的硬筆所取代,書寫之文化土壤漸行漸失;從書寫群體演變看,20世紀下半葉以來,隨著社會分工的不斷細化,文人因毛筆的不再實用而撤離書寫,而並非文人的大量書寫愛好者進入書寫群體,本就不思文人擔當,況且在急功近利、私欲膨脹的價值觀下,甚至認為書寫就是個“手藝活”“吃飯的行當”,與文化沒有關係。這樣,就出現了大量“專業化”書寫者,實質上是“專業”抄寫者,既無知識產權之虞,更無語言文字之畏,(只要有利可圖,)想抄誰抄誰,願抄啥抄啥,又“讓”抄誰抄誰,“讓”抄啥抄啥。這不能不說是書者的無知,也是書者的尷尬,更是書寫藝術的悲哀。

海德格爾有“消耗”與“保有”說,愛因斯坦有“跛子”與“瞎子”論。前者是說石匠與雕塑家,認為:“石匠消耗了石料,雕塑家保有了石料。”後者是談科學與宗教,認為:“沒有宗教的科學是跛子,沒有科學的宗教是瞎子。”顯然,書之而一味抄寫者,是在消耗文字,既是書寫藝術的跛子,又是書寫藝術的瞎子,(就完美整體論)因為無自我文本就“少了”文學,而抄寫文本就遮蔽了性靈(創造美的文字)的澄明。很難想象,若不是“文心”與“意境”的完美統一,書寫史上怎麼會有《蘭亭序》《祭侄稿》《寒食帖》的誕生?

呂國英詩書·第0367號(釋文見“附錄”)

文化缺失問題,終究要靠文化的滋養來解決。縱觀人文史上的書寫大家,哪一個不是文化巨擘。張懷瓘曾言:“論人才能,先文而後墨。羲、獻等十九人,皆兼文墨。” 陸維釗認為:“古往今來,從無沒有學問的‘大書家’。” 啟功也曾言:“文史不通,筆下空空。”然而,“詩文隨世運,無日不趨新。”書者須積傳統文化之厚養,又須有敏于時代脈搏之文心。這樣,就是借古人詩文、辭章,也會刻意選擇,追求“互文本”,實現暢情懷,呈現文本與書寫的交流互動、審美疊加。

必須強調的是,藝術是特殊的文化。藝術之事,文人所為。沒有文化的書匠,過去沒有,當下無趣,更奢談未來。

融文化,以超越走出“孤象”

論書(寫之)象審美演進,常有“晉人尚韻、唐人尚法、宋人尚意、元明尚態、清人尚碑、今人尚融”之說。其中“今人尚融”之“融”,是為融合之簡言,意在說明當下書寫審美進入書象融象之境。

說融象,先解“融”字意涵。融者,觀其形,左側之“鬲”為炊氣上升,右側“蟲”者為冬蟲復蘇,兩者相合一體,意為炊煙徐徐旋升、萬物緩緩復蘇,引申為大地正在回春,而冰雪開始消融,呈現極致和諧、了無痕跡地交流、化合、交互、轉化與渾然。如此,融者,和也,是多元素之集成,為完美性之和諧。以書象融合語境論,就是由兩種或多種書象之美的靈魂所在,創造與建構新的書象形態。

呂國英詩書·第0385號(釋文見“附錄”)

書象尚融,當下成風,是書寫演進、發展內在規律使然。事實上,檢視書寫史,書象融合始終是書寫演進的重要變量。晉唐以降,哪一書寫大家不是博取眾長、獲益于融?以博取勝,隸、草、楷、行各善其法,尤其以行書之象建樹而立“書聖”地位的王羲之,顯然是“融”的經典范例。王羲之書學啟蒙于其叔父,點化于衛夫人,進入中年後遍採眾家書長,精研諸體,心摹手追,正書主學鐘繇體,草書專攻張芝象,消化融合之後獨樹一幟、自成一家,形成簡淡玄遠、平和自然、委婉含蓄、遒美健秀的書象風格。以“‘六分半’書”自詡的鄭板橋,精研歷代真草隸篆行經典諸家,在把握諸體書象精髓的基礎上,以隸書之象為主,融合真、草、篆、行書象諸長,形成拙樸憨趣、散淡閒適、厚重開張的書寫風格,創造出點畫詼諧、縱放自如、疏密錯落、任意穿插,猶如亂石鋪街的“板橋體”書象形態。

說“今人尚融”,是說當下書寫尤其崇尚向“融”的方向發展,一則“五體”書寫至唐成“法”並幾近至臻完美之後,在步入純藝術徵程中,越來越需要在“融”的方向上求突破,尤其在“險絕”與“極端”層面探書寫新美、呈書象新貌,令不可能或難以可能成為可能,譬如李志敏的“引碑入草”,欲將“極剛”與“極柔”之極端反向之美融合一體,是極富挑戰意義的實踐,也是最好的明證。二則互聯網語境下的對話與行為模式,令融合進入“自然”樣式,進而成為時代命題、人文發展壯歌,是為“各美其美”更須“美美與共”。傳統書寫文化正是在走過了“五體”各領風騷上千年、近代之後幾近斷代百年之後,而今迎來“觸摸”經典、描摹“法書”、融合諸體之美的黃金時代。

呂國英詩書·第0398號(釋文見“附錄”)

問題是,沒有文化積淀、又不求文化滋養甚至拒絕文化蘊含的後學書者,既未經書寫苦旅,又不具“五體”功力,對諸體審美尚在懵懵懂懂,所謂“書融”只是隨意組合、自由拉扯,而應“有”卻失、應“拒”卻存,所呈書象必然亂象、怪象、俗象、醜象、惡象、“四不象”,書者倒是自娛自樂、不明就理,但害了書寫藝術,醜了書象審美。當然,茲決非“融合”本身之錯,當為另論。相反,“融”者始終是大勢所趨,只是未曾擁有“各”美其“美”,又何談“融”美“大”美?

毋須諱言,中國書寫是特有的藝術形式,是中國傳統文化的特殊載體,且位居“十大國粹”之首,這是中國傳統書寫的獨有性、不可比擬性,也是至高認知性,但也必然有其自洽性、封閉性。若在經典書象(法象)語境中“求”融合,只能是形而下的自娛自樂、“自欺欺人”,也有自以為是、“近親繁殖”之嫌,不僅“融”而無“和”、戕害審美,又有根深蒂固的實用理念相束縛,很難走出“自我遮蔽”而進入純藝術書寫之境。

顯然,書象之“融”,決非“五體”經典書象的簡單“排列組合”,而是在大文化、大藝術語境中下書寫新象的外拓展、再創造。這從中國繪畫改良運動的實踐中,應該獲得啟迪。

有極端批評家認為,傳統意義上的中國繪畫只有一張畫,直指傳統繪畫于內封閉文化的束縛下,所形成的程式化、模式化之積弊。進入20世紀,在救國圖存的時代強音中,中國藝術先賢以反思的心態審視本民族藝術,開啟以國畫現代化為主旨的民族藝術改良運動,出現了以林風眠、徐悲鴻、吳大羽等為主要代表的中西藝術“調和”與“改良”人物,傳統藝術步入現代化徵程,此後趙無極、朱德群、吳冠中、傅抱石、李可染等藝術大家的出現,讓這場傳統藝術“改良”有了里程碑性之象徵意義。要說明的是,進入現代尤其是後現代以來,中國現當代藝術在中西融合上有亦步亦趨、甚至成為“附庸”之嫌,甚至造成諸多亂象與流弊,但“融”而致變,“變”自求“化”。正是在這種“融”與“化”中,中國藝術的現代化“模樣”漸行漸“亮”。

呂國英詩書·第0375號(釋文見“附錄”)

有道是,書畫同源,畫書同理,書寫“融”理亦然。事實上,朱德群抒情抽象藝術的成功,就是中國狂草與西方油畫“融”的成功;趙無極的現代表現抽象藝術,也更多地“融”入了中國古文字符號、狂草形態等中國文化元素,成為藝術史上的獨有現象,是藝術融合的范例,更是文化融合的輝煌。

西方藝術可以融入中國書寫文化,中國書寫藝術當然可以融入西方文化,並且也唯有這種跨文化的交融與拓展,中國書寫才能走出獨我“孤象”,拒絕“五體”之“近親繁殖”,呈現“混血”式書寫新象。

逸形式,用性靈“開啟”字象

前述之“通文墨”“融文化”,尤其是“通文墨”與“融文化”中的“五體”書象“內”融合問題,均為書象通象的基本層面,也屬低級層面,是為基本共識,或較為容易成為共識,但書藝形式是更為深層又更為直接,更呈感性又蘊意境的書象構成,是書象通象的重要命題,尤須特別追問、認真探尋之。

說“形式”,先解“形式”內涵。宇宙萬物,無一不是形式與內容的集成,內容是事物內在結構諸要素的總和,形式是事物內在結構的外在表達。亞里士多德認為,事物的實體是質料與形式的結合,質料是事物構成的材料,形式是事物的個別特徵。並提出事物的“潛在性”與“現實性”概念,現實與潛能的關係就是形式與質料的關係,而質料是尚未實現的潛能,形式是已經實現了的現實。依藝術哲學論,藝術作品之內容是作品所包含的內在意蘊,建構作品的審美意境;作品之形式是作品所呈現的形態或狀貌,呈現作品的存在方式。因質料與形式之“認知”,又因意境與形式之“表達”,所以有“‘質料與形式比例關係決定美’之說”,也有“‘意境美與感性美不可偏頗’之論”,而感性美就是形式美,也是視覺美。

呂國英詩書·第0410號(釋文見“附錄”)

說書寫形式,審視當下“現象”不可或缺。從宏觀意義上,如今書寫可謂聲勢浩大、波瀾壯闊,史上任何一個時期均難以與之相比擬,僅專業書者就有數十萬之眾。然而,若駐目近觀,則顯正象“星點”而“亂象”紛呈,書寫形式之“亂”尤為重患。從書寫過程看,“砸甩拖拽”者有之,“注射噴涂”者有之,“摸爬滾打”者有之,“哭鬧喊叫”者有之,“特技神功”者有之,“非手非紙”者有之。從呈現環節看,超大尺幅應有盡有,多紙搭配五顏六色,一文多體“相互解讀”,紅黑並施爭相“招搖”,多章鈐印“星”羅棋布,倣古做舊挖空心思,精于設計窮工極巧。凡此種種,不一而足。這些書寫“現象”歸結為一點,就是以形式統攝內容,是為形式而形式,是典型的形式主義。簡單說,是以形式加載于內容,是將外在設計取代形式建構。

書寫要重視形式表達,講究形式建構,追求書寫之視覺美、感性美,是必然的,也是尤其重要的,其形式當然可以探索,甚至是無所不用其極之探索,問題在于,書寫(象)藝術之形式從何而來?又如何建構書象之形式?

欲明形式建構,須談作品存在。

呂國英詩書·第0424號(釋文見“附錄”)

依藝術哲學論,藝術作為作品之存在,首先表達為作品的物性存在,具有其物質性特徵,任何藝術形式皆如此,譬如文學作品呈現為書藉(數據文本),電影作品呈現為膠片(光盤、影像數據),繪畫作品呈現為畫面,雕塑作品呈現為雕件。作品的物性存在是作品建構于某種質料,也是作品呈現的載體。除物性存在外,就是作品的形式存在,體現于作品的形態狀貌,是作品感性美、視覺美的直接呈現,也是作品審美評價、判斷的重要所係。再者就是作品的事實性存在,是作品所要表達的一種事實,體現作品再現某種現實的某個層面,說明作品所具有的事實可靠性與現實可信性。還有一點,就是作品的主題性存在,也就是作品所表達的理性或理念存在,是作品的思想所在,也是作品的靈魂所係。

如此,以上四種“存在”是作品構成的根本性要件,相互關係、缺一不可。然而,是否將這幾個方面聚合一起,作品就創作完成了嗎?顯然不是,也不可能是,其中奧妙就在于質料與形式如何關係,也就是上述提出的形式從何而來的問題。

藝術建構于質料、呈現于形式,而事物的質料與形式是一體的,不可割裂的。前述也已談到,事物的不同,是質料與形式不同比例關係所致,並且質料只是事物的潛在性存在,而形式才是現實存在,事物的形式決定事物的現實存在。就具體創作而言,若將大理石雕刻成作品,須將大理石轉換成作品形式,而大理石的作品形式,不僅不是在大理石之外,恰恰相反,而是在大理石之內。其他藝術形式或門類,包括書象藝術、文學藝術、音樂藝術、繪畫藝術等均為如此,概莫能外。要言之,形式不是由外在加載而存在,而是由內在開啟而呈現。

呂國英詩書·第0425號(釋文見“附錄”)

我曾在《創作,用性靈開啟質料》中談到,藝術形式是從質料之內開啟出來,藝術創作是創作者“進入”作品的生存現象,與作品“融入一體”,感受之、體悟之、“共舞”之,而不是遊離于作品世界之外,與作品“主客對立”,統攝之、旁觀之、審視之。鄭板橋有一畫竹題記很有啟示意義。這段題記是:“江館清秋,晨起看竹,煙光、日影、露氣、皆浮動于疏枝密葉之間。胸中勃勃,遂有畫意。其實胸中之竹,並不是眼中之竹也。因而磨墨展紙,落筆倏作變相,手中之竹,又不是胸中之竹也。總之,意在筆先者,定則也;趣在法外者,化機也。獨畫雲乎哉?”從眼前之竹到胸中之竹,畫家進入了竹子的生存世界,從胸中之竹到手中之竹,畫家將藝術之竹通過筆墨、從宣紙中開啟出來,呈現竹子的作品存在。鄭板橋何以能從宣紙中開啟作品之竹,是其心與竹“靈通”使然。事實上,面對同一創作主題、同一現實情境,不同的創作者最終呈現的作品各有不同,根本原因正是不同創作者具有不同的藝術感受力、創作想象力,而決定感受力、想象力的是創作者的心智能力與性靈明度,並且性靈是否澄明,不僅體現智慧層級,尤其表達有無藝術創造力。譬如,同樣是面對大理石,阿歷山德羅斯開出了《維納斯》,米開朗基羅開出了《大衛》;又如,同樣是使用油彩、畫布,達·芬奇繪出了《蒙娜麗莎》,董希文繪出了《開國大典》;還如,同樣是運用筆墨、宣紙,王羲之行出了《蘭亭序》,懷素草就了《自敘帖》……

呂國英詩書·第0409號(釋文見“附錄”)

質言之,書象是漢字的書寫藝術,漢字是書象的基本質料。書寫之形式通過筆墨、借助宣紙,將漢字(文本)之象開啟出來,呈現書象作品世界,展現書象審美之美。

顯而易見,當下書寫“亂象”中的“為形式而形式”,將外在形式強加于漢字(文本)書寫之上,是擠壓了書象的生存世界,更束縛了書寫的藝術表現,與開啟書象之美無疑是本未倒置、背道而馳,其結果也必然是南轅北轍、適得其反。

古人書寫重實用、不太講究形式,基本上是千篇一律,然而不少手札、小品卻意境悠遠、趣味十足,頗具形式美感,其實是書者于不經意間開啟了漢字的形式之美。今人書寫重藝術、講形式,且用盡蠻力,表面上看是思行方式問題,根本在于漢字文化缺失,是對漢字少認知、無敬畏、任消耗、亂惡俗的結果。

有道是,探源愈深,象境愈遠。書寫要開啟漢字(文本)之象,當須回到漢字,進入漢字,了悟漢字,敬畏漢字,拜謁漢字源義,感悟漢字靈慧,“沐浴”文本之境,方能開啟字象形式,呈現書象之美。單體之象如此,篇章之象亦然。

呂國英詩書·第0416號(釋文見“附錄”)

和節律,以“四度”交響生命

言畢“逸形式”,再談“和節律”。

說“節律”,須知“節律”意涵。節律是節奏與韻律的集合與簡稱,體現事物生命力的內在生息、勃發與律動。節奏與韻律源自于音樂。節者,源字為“節”,由“竹”與“即(表示就餐)”構成。造字本義為古人進餐盛具之竹碗,竹節為天然碗底,古人娛樂可擊之為樂(最古老的打擊樂器)。《說文解字》載:節,竹約也。從竹,即聲。《聊災志異》中“擊節而舞”“應節而舞”“擊節稱嘆”等,即取其義。“韻”為“韻”的異體字,從音,員聲。本義是和諧悅耳的聲音,在古代還是詩詞格律的基本要素之一,在現代漢語中常用義為風度、情趣、意味等。許慎《說文解字》載:“韻,和也。”此“和”即為音律節奏之和。依藝術哲學與審美論,音樂藝術在諸藝術形式中居于最高層級。如此,節律成為藝術作為作品存在的尤其重要且不可替代的體現,也如林語堂所言:“藝術上所有的問題,都是節奏的問題,不管是繪畫、雕刻、音樂,只要美是運動,每種藝術形式就有隱含的節奏……在中國藝術里,節奏的基本概念是由書法(寫)確立的。”

顯然,中國書寫(象)藝術是非常典型的節奏性藝術形式。

呂國英詩書·第0392號(釋文見“附錄”)

書象藝術是書寫的藝術,漢字是書寫的對象。書寫的過程是單字結體的過程,也是連字成行的過程,還是集行成章的過程。與此同時,書寫的過程又是單字造型的過程,也是組字成行的造型的過程,還是集行成章的篇章造型的過程。前者在時間上行進,後者在空間中延伸,兩者亦步亦趨、相挽相行,不可分離,也不能分離。這種在時間與空間同時行進、延伸中,由筆蹤墨跡演進的形態、狀貌,呈現出一定的節奏與韻律,這就構成了書寫(象)的節律(性審美)。

說書象節律,當下存在的一些問題不可視而不見。毋須諱言,書象之節律問題,在諸問題中處于“尤其重要”地位,具有“牽一發而動全身”之作用,也是諸問題的集中性“展現”或症結性所在。從書象呈現看,有的隨意結體、東歪西斜,有的隨便成行、上竄下跳,有的胡亂成章、左鉤右扯;從筆墨表達說,有的拘謹無變化、粗細均勻貫篇章,有的使轉玩花活、任憑野俗出張狂,有的只重按壓與肥厚,豈管濃淡與幹濕;從審美感受觀,有的油滑漂浮、俗不可耐,有的呆滯纖弱、遲速無常,有的“遍野柴棍”、了無生機,有的散漫瑣碎、雜亂無序,有的張狂不羈、繁縟纏繞。這些諸層面問題歸結為一點,就是書象無節律。

呂國英詩書·第0403號(釋文見“附錄”)

顯而易見,構成書象節律者,涉及諸要素、諸方面,從字象結體上,有體量的大小、筆畫的寬窄與粗細、線條的長短與曲直,也有結體的正欹與聚散;從墨象呈現上,既有濃與淡,又有幹與濕,還有潤與燥,並有漲墨與飛白;從字象篇章上,有字間的疏密、偏正,也有行間的穿插、避讓,還有篇章的空白、虛實。

又質而言之,明確書象節律的構成要素重要,把握影響書象節律的要素更重要。這些要素是書寫速度的快慢與徐疾,用筆的輕重與提按,用墨的飽蘸與至枯,章法的布局與自然,既統攝節律構成,又決定節律構成。

由形而下觀,這問題均與書寫之技法、字法、墨法、章法等直接相關係。那麼,是否從這里入手就可解決書象之節律問題了呢?顯然不是。我們再由形而上觀,這些問題雖“衍生”于書寫之結體、墨法等諸方面,但究其根本在于書者書象之速度、力度、向度與化度,並在這“四度”的綜合作用下,方能實現書象創作的節律美。

呂國英詩書·第0407號(釋文見“附錄”)

書象藝術是于時空行進與展開的藝術形式。就書者而言,書象藝術作為作品存在的創作完成,其過程既有速度之分,也有力度之別,還有向度不同,更有化度之殊。一般而言,速度是指書寫運動在時間維度的動態演進,其運行與紙面平行;力度是在空間維度的動態演進,其運行與紙面垂直;而向度與化度是在時間、空間兩種維度的動態演進,向度呈現不同方向與角度,化度表達向外延伸、拓展與化變。在茲“四度”中,速度、力度均處于“中堅”地位,同為關鍵性要素。因為書象創作同時在時間、空間展開與演進,速度在力度中把握,力度在速度中體現;速度與力度相互制約、互相作用,速度越快、力度越小,反之越大;同理,力度越大,速度越慢,反之越快。向度、化度演進中,均有力度、速度之內在作用,只是方向、角度有不同,延伸、化變有別。並且,尤其重要的是,富有節律之美的書象創作中,“四度”要素既相互依存、缺一不可,又相互作用、相得益彰。

從表象上看,“四度”要素具有具象性、物理性,但從本質意義上,“四度”要素尤其具有抽象性、精神性,而抽象性、精神性,具有天人合一、天我為一、道法自然、造化無極之意涵。這也就是為什麼“節律”是書象藝術的生命之根本所在。

呂國英詩書·第0417號(釋文見“附錄”)

回到“和節律”上。書象審美貴在節律,書者創作如何“和節律”?答案顯而易見,與天地精神和,與生命造化和!

節律者,天地內在、生命精神狀貌也。荀子說:“列星隨旋,日月遞炤,四時代禦,陰陽大化,風雨博施,萬物各得其和以生,各得其養以成。”愛德華·霍爾言:“一切生物都內化了數以十計的節律,並能對之作出反應。這些規律包括晝夜相繼、月亮盈虧、四季交替、年度周期,還有呼吸、心跳等較短的周期和節律,以及腦電波的節律。”這就是說, 萬物皆有節律,構成天地時序;生命化節律,節律駐生命。由此,節律現象正是生命現象,生命之美就是節律之美。

中國書學文化中有“書如其人”“人書合一”“人書俱老”等命題,揭示出書象藝術與生命節律的同頻共振、相攜而行。生命節律的外化為書象節律,書象節律的呈現生命節律。此若“陽光”,彼必“燦爛”;彼若“喜怒哀樂”,此自“愛恨情仇”。

呂國英詩書·第0423號(釋文見“附錄”)

正由此,與天地、生命精神共舞,于“四度”之域揮灑,盡創書象節律之美。

要說明的是,書象節律之美,不僅通于音樂、舞蹈,而且與繪畫、雕塑、文學與詩文等藝術語言,皆同構美學意義上的“有意味的形式”。

入超驗, 用線條“追問”“思考”

書象創作要通節律,更要通哲學。因為,前者是藝術的生命,後者是藝術的靈魂。

藝術為什麼要通哲學?要回答好這個問題,先論藝術、哲學“交集”。

人類幾近在創作藝術的同時,也創造了哲學,盡管這兩者均無功利效用,但還是將其創造出來,並且隨著文明程度的演進、發展,兩者地位、作用愈加突出,並愈加受到重視,成為文明化高度的標志與象徵。這是為什麼?原因只有一個,這就是人類從一開始就不是為活著而活著,為生存而生存,而是在有了基本的溫飽之後,就會追問人生的價值意義何在?這個世界到底是怎麼回事?而藝術和哲學正是人類追索這類問題的方式與途徑,只是藝術的方式重藝術,哲學的方式重哲學。

藝術的使命是創造美、表達美,而美有層級,感性美或視覺美屬于形式美,是低層級的美,思想美或哲學美屬于深邃美,是高層級的美。藝術作品的哲學美(思想美),是作品所能體現的精神境界與所能抵達的思想深度,並由此為受眾帶來或呈現的心靈震撼與審美高度。哲學的使命是啟迪智慧、提升境界,而這種境界也有高低之別,自然境界、功利境界是低境界,道德境界、審美境界是高境界。人的精神境界越高,思想就越開闊,對世界人生根本問題的根本性思考就越深邃,進入藝術創造與表達,就越能呈現高層級的美。哲學與藝術,正是在面對共同對象的各自“表達”上實現了“異體同構”。

呂國英詩書·第0419號(釋文見“附錄”)

如此,沒有哲學,不可能有藝術,更遑論好藝術。融感性美與思想美于一體,是藝術創作的終極追求,也是藝術審美的最高境界。文學、影視如此,美術、書象亦然。

呂國英詩書·第0414號(釋文見“附錄”)

書象藝術如何進入哲學、體現思想美?不少書者熱衷于實踐“文本哲學”,書寫內容均選用哲人名句或哲思性短文,抄《老子》《論語》《易經》《佛經》中經典語句,“儒道釋”一個不少,一些哲理性古人詩句也尤其“喜歡”,開筆就來“道法自然”“上善若水”“厚德載物”“寧靜致遠”,落紙就是“己所不欲,勿施于人。”“不忘初心,方得始終。”要麼就是“白日依山盡,黃河入海流。欲窮千里目,更上一層樓。”“行到水窮處,坐看雲起時。”等等。先不說這些文字是不是哲學終極使命之“對宇宙、人生根本問題的根本性思考”,就算是(當然不是),也只是極為簡單的書寫“讀本”,與藝術幾近沒有關係,也存在“文墨不合”(前曾有述)問題。事實上,哲學具有時代性思想意涵。黑格爾言:“哲學是把握在思想中的時代。”馬克思語:“任何真正的哲學都是自己時代精神的精華。”將“常識”當哲學,本身就是對哲學的無知,也是對書寫藝術思想美表達的自以為是。

呂國英詩書·第0374號(釋文見“附錄”)

就書象藝術如何進入哲學?也有不少書者下功夫于“形式哲學”,書寫中以筆墨技巧與章法變化,表達簡單的辯證法、樸素的矛盾論,突出體現在對老子一段著名語錄的書寫“回應”上。老子《道德經》有言:“有無相生,難易相成,長短相形,高下相傾,音聲相合,前後相隨,恆也。”是說“對立統一”是道的永恆規律。書者意識到字法、筆法、墨法、章法之種種矛盾關係的相互依存、相互轉化,即在結體的正與欹、大與小、俯與仰,點畫的長與短、彎與直、粗與細,用筆的遲與疾、方與圓、藏與露,用墨的虛與實、濃與淡、幹與濕,章法的收與放、密與疏、開與合等諸方面,通過參差錯落、剛柔相濟、陰陽和合、計白當黑、焦潤相間等技法、匠心,體現書象創作中的對立統一關係,實現作品的節律呼應。

要說,辯證法與對立統一觀,當然屬于哲學命題,但這些只是簡單、樸素的哲學范疇,如今已基本屬于“常識”認知,而一旦成為常識,就自然被“移”出哲學,進入科學。通過書寫表達之,也只是對這種科學性“常識”的“圖解”與“形式”表達,自然難以構建與表達書象藝術的思想(哲學)美。

呂國英詩書·第0399號(釋文見“附錄”)

前述曾言,書象之形式就在字象之內。書象藝術的思想美同樣在書象之中。我們知道,點畫是書象作品的基本要素,也是唯一要素,而點畫的本質是線條,思想美能在哪里呢?當然是線條,也唯有線條。藝術史上,融思想美于線條之中的大師並不鮮見,中國唐代就有“張顛素狂”“吳帶當風”,其中草聖者,張素也,畫聖者,吳道子也。“三聖”之線條不是為“狂”而狂,為“風”而風,而是大唐盛世、融合開放,藝術家追求自由自在、無拘無束,思想激揚、情感奔放、生命力勃發張揚的藝術回應與自然展示。韓愈在《送高閒上人序》中曾言:“……張公善草書,喜怒,窘窮,狀悲,愉佚,怨恨,思慕,酣醉,無聊不平,有動于心,必于草書焉發之。”或可說明之。再看梵高的線條,每一條皆如跳動、旋轉的火焰,表達著燃燒的生命、如火的願望。蒙克的線條呢?不同顏色與形狀的線條“交織”一起,傳達出對生存與死亡的強烈感受,對孤獨與恐懼的顫栗與吶喊。不管是張旭、懷素、吳道子,還是梵高、蒙克,均以時代之自我的思想與情感,表達與呈現了藝術的思想之光、哲學之美。

呂國英詩書·第0355號(釋文見“附錄”)

書象是漢字書寫的藝術,本質是線條的藝術,尤其是進入純藝術,將哲學之思、情感之美注入書寫之線(條),不僅可以消弭(漢字)實用性閱讀與辨識的困難之虞,尤其易于加快實現跨文化傳播與書象審美。

如今,藝術繼後現代之後,已進入“自由之完美”所求,“自由”是時代精神,完美是藝術形式,藝術在“自由”與“完美”之間尋覓平衡;哲學尤其關注人文主義,進入“生命之此在”所問,生命、自由、尊嚴或幸福,成為人們對人生價值意義最根本性的思考與追求。

如此,書象之美就是線條之美,就是“交響”著生命、自由與尊嚴的線條之美。書者唯有“牽”起這樣的線條,並籍之追問天地、思考生命,方可進入字象作品世界之境,創作字象生命存在之美。

呂國英詩書·第0383號(釋文見“附錄”)

致高遠,以“氣墨”呈現“靈象”

書象是一條線,書象是一個世界,這個世界是線條的世界,是書象作為作品存在的世界,是一個純粹審美的世界。這條線是書象的唯一,也是書象的全部,既是形式的,也是內容的,既是感性的,也是理性的,是形式內容的統一,也是感性理性的統一。反之亦然,書象之線條既是內容的,也是形式的,既是理性的,也是感性的,是內容形式的統一,也是理性感性的和合。簡言之,書象之美是形質一體、互為形質之美。茲與“氣墨靈象”藝術論所眺瞻的遠方之美,在書象演進的“巔峰”之上實現“匯合”。

依《“氣墨靈象”藝術論》(人民出版社出版)之“‘筆墨載象’論”,藝術形式從線(物象輪廓、表象之線)墨具象、意(寓意)墨意象走向潑墨抽象,從潑墨抽象、樸墨真象走向氣墨靈象,氣墨是(筆)墨的未來,靈象是象的遠方,並且氣墨是靈象的筆墨,靈象是筆墨的氣墨,氣墨靈象形質一體、互為形式內容,是藝術形式的高維存在,也是審美世界的超驗境界。書象之線條語言的獨有性與唯一性,自然而然攜帶著與生俱來的天然優勢。

呂國英詩書·第0391號(釋文見“附錄”)

然而,優勢又往往是劣勢。書象藝術在走向未來,尤其是在跨文化超越中,就面臨著這樣的挑戰。

毋須諱言,中國傳統書寫為中國文化所獨有,是中華文明的標志性象徵,是引以為無比自豪的文化榮耀,這種獨有與榮耀是特殊財富,也是特殊的“負擔”與“包袱”。首先,文化具有自洽性、內閉性特徵(前述曾有涉及)。書寫的獨有性又加劇了這種“自洽性”,令漢字書寫演變為孤芳自賞、自娛自樂之“遊戲”,千余年來的“一幅‘五體’相流傳”或為明證。其次,漢字書寫的實用性、辨識性思維根深蒂固,傳統(乃至今日)書學的“法書”獨尊、“照貓畫虎”之束縛“畫地為牢”,令書象演進、尤其是向純藝術演進舉步為艱。再者,漢字由物象而來,已經完成了符號化創造,成為物象的“特殊藝術形態”,並且當這種形態早已成為“五體”具象,向純藝術演進須再符號化創造、又必須進行再創造時,尤其是草書,其挑戰自然是前所未有,是再創造、再超越,甚至是再再創造、再再超越。

從何處創造?又從哪里超越?

呂國英詩書·第0422號(釋文見“附錄”)

藝術的問題,終究是語言的問題。哲學天才、哲學語言學的標志性人物維特根斯坦,將其哲學成果歸結為兩句話:“凡是能夠說的事情,都能夠說清楚;而凡是不能說的事情,就應該保持沉默。”維特根斯坦認為,凡是能夠說清楚的皆在經驗世界,凡是不能說清楚的皆在非經驗世界。經驗世界是現實世界,非經驗世界是超驗世界。經驗世界不僅可說,而且能夠說清楚;超驗世界不僅不可說,還應保持沉默。其實,“不可說”,不是不說;“保持沉默”,也不是為沉默而沉默,而是不能以經驗世界的語言“錯置”超驗世界,也不能以超驗世界的語言“沉默”而沉默超驗世界。換言之,要使超驗世界可說,不再對其“沉默”,當須開啟超驗世界語言,而超驗語言是對經驗語言的揚棄,是語言創新,也是語言超越。

藝術是人類精神活動的產物,藝術語言顯然屬于超驗世界,要表達呈現之,經驗語言無能為力,傳統藝術語言也難履使命。並且,藝術常新,語言創新無止境,語言超越無極限。

書象之語言是線條,傳統書寫語言是經驗的,不能“錯置”超驗境界,也不能說清楚超驗世界。如此,書寫線條的“超驗”化,傳統字象的再符號化,並在性靈的世界中,由自由所引導、隨審美而舞動,書寫方可入超驗,書象自然呈靈象。這里是書象的遠方,是自由而完美的線條世界。

呂國英詩書·第0426號(釋文見“附錄”)

(文論原載:呂國英 著《“氣墨靈象”藝術論》·中國商務出版社)

附錄:呂國英詩書·作品釋文

23.作品第0420號

黑夜疑白晝,生滅問有無。

運變滯交替,乾坤當何圖?

24.作品第0370號

茶能醉人尤須酒,冬夏運變藉春秋。

酸甜苦辣競美味,愛恨情仇費終究。

25.作品第0415號

清泉酷旅後,豁然竭慮時。

欲窺比鄰妙,飛須重萬遙。

26.作品第0393號

擊水到中流,攬月叩九天。

極處醉觀妙,行遠酬華年。

27.作品第0386號

百年乾坤競,今代演極窮。

反霸圖強疾,終究較輸贏。

怕輸輸愈慘,敢贏贏上贏。

任爾魔法盡,滄桑王道行。

28.作品第0367號

人文演進多苦難,最是勞動費思愁。

喜怒哀樂係一念,愛恨情仇立終究。

29.作品第0385號

如來早已來,只是待化身。

文明競千載,百年興樹人。

30.作品第0398號

罕跡迷異境,日暮歸途疾。

欲求此在妙,詩意問棲居。

31.作品第0375號

彈指天地闊,恣情星鬥移。

誰言九序固?如鑰空無極。

32. 作品第0410號

花若重開又一季,人再少年轉時空。

非是經典春最美,歸去復來歡樂頌。

33.作品第0424號

千載求存競,萬卷問疑窮。

盈虛乾坤蕩,滄桑正道澄。

34.作品第0425號

清流潁河外,靜月南山南。

何如函關逸,棲居盡桃源。

35. 作品第0409號

龍管下雨又賣傘,才怪人間有晴天。

豈嘆資本唯逐利,奈何性私競貪婪。

36. 作品第0416號

羲獻逸恣媚,張素顛狂極。

李杜豪憂迥,倪渭寂縱離。

何須問繆斯,諸美靈妙倚。

37. 作品第0392號

山岳矗亙古,江海日夜流。

奈何問浮生,詩酒幾春秋?

38. 作品第0403號

觀廟登五臺,戲險攀華岩。

浴嵐會羞女,鑒奇問黃山。

醉巔攬珠峰,遊深叩海淵。

數極殊天地,入靈盡彰顏。

39. 作品第0407號

如戲迷追光,扮妝幻真顏。

奈何幕流水,紅塵卒孤煙。

40.作品第0417號

雪域澄天碧,朝聖靜萬重。

靈風誦經遠,神水潤顏明。

41.作品第0423號

窗前艷陽屋後雨,深空放歌星宿移。

奈何日夜黑白染,顯隱時空多少謎?

42. 作品第0419號

如風戲蝴蝶,隨勢擲骨牌。

寂靜聽雷蕩,閒處看山開。

43. 作品第0414號

列寇泠禦風,鬼谷戲縱橫。

莊周妙夢蝶,孟軻自賢聖。

靈均笑天問,守仁歌心澄。

轉瞬百年讖,問君何與呈?

44. 作品第0374號

原野醉籟寂,帝都競喧囂。

緣何異相思?天性自妖嬈。

45.作品第0399號

人跡罕至草木盛,花香莫名幽境來。

何嘆奔流東逝去,詩酒如歌興盈懷。

46.作品第0355號

攀緣緣難住,惜緣緣長綿。

隨緣緣不盡,有緣緣終牽。

修緣緣轉機,了緣緣滿圓。

緣滿緣又起,緣起緣又緣。

47.作品第0383號

夢去夢來夢惶醒,潮起潮落潮不平。

東城艷陽南城雨,山前疑路山後明。

48.作品第0391號

乾坤任翕辟,日月隨盈虛。

道行靈萬象,德化臻九序。

49.作品第0422號

萬般皆孤寂,唯美因人彰。

揮手別紅塵,詩境是吾鄉。

50.作品第0426號

落蘋悟引力,石棺醒心神。

浴血澄邏輯,研己矗完人。

自度問六祖,舂米亦修真。

(注:序號接“上篇”)

作者簡介:

呂國英,藝術批評家、文化學者,解放軍報社原文化部主任、高級編輯。創立“‘氣墨靈象’藝術論”,構建“‘書象’審美”理論,撰著《中國牛文化千字文》,出版《“氣墨靈象”藝術論》《大藝立三極》《未來藝術之路》(英文版)《神雕》《陶藝狂人》《CHINA奇人》等專著多部,原創藝術新論多篇。榮立二等功一次、三等功五次,多篇(部)作品獲國家、軍隊重要獎項。

原創立論:“氣墨”是“墨”的未來;“靈象”是“象”的遠方;“氣墨”“靈象”形質一體、互為形式內容;“藝法靈象”揭示藝術本質規律;高學大德方可進入“氣墨靈象”;“氣墨靈象”矗立高維之美;美是“氣墨靈象”;藝術演進:從“完美”到“自由”;書之入“象”方為美;“書象”之美在“通象”。

重要評論篇目:《自成高格入妙境》《“賈氏山水”密碼》《美的“自由”與自由的“美”》《六論“張繼書象”》《藝術,心狂方成大家》《天才,晚成方可大成》《“色彩狂人”的非常之“道”》《“花”到極致方成“魁”》《心至“藝境”盡通達》《湛然寂靜漾心歌》《三千年的等待》《重構東方藝術重“彩”之象》《絲路文化的“水墨樂章”》。