復古的《沙丘》不夠科幻嗎?

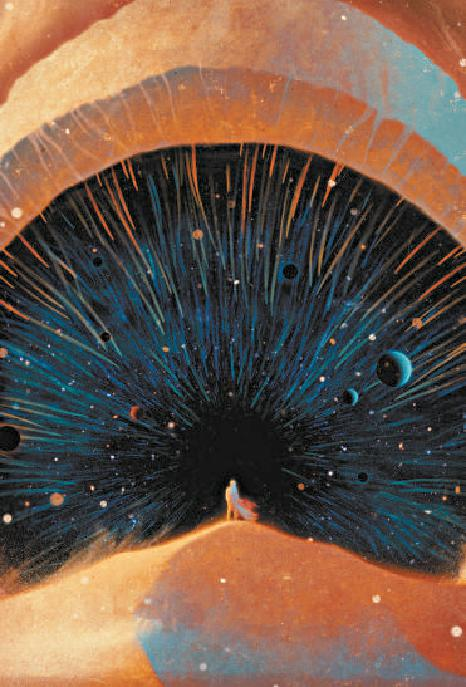

《沙丘》電影海報

作為“沙丘”係列電影的序章,丹尼斯·維倫紐瓦導演的《沙丘》上映後,因其恢弘莊嚴、優雅肅穆的美學追求,被許多人稱讚為“科幻史詩”,可與魔幻題材中的經典電影《魔戒》相比較。不過,也有相當一部分觀眾認為,《沙丘》僅在視聽方面效果驚人,內核卻因敘事的削減和符號化的人物而顯得單薄。還有人十分不解的是:為何一部科幻電影,卻缺乏高科技的元素,反而人物都在用冷兵器對戰,這難道不是披著科幻皮的《王子復仇記》?

電影《沙丘》的這種古典美學風格,還要回溯到它的原著——美國作家弗蘭克·赫伯特于1965年出版的同名小說中去。這部經典的科幻作品,不但于1965年獲得星雲獎,次年又並列獲得了雨果獎,全係列的6部作品備受讀者喜愛。但卻如同存在一個“沙丘魔咒”,將小說《沙丘》改編為電影並不容易,在丹尼斯·維倫紐瓦之前,折戟沉“沙”的電影人不在少數。

二戰後,科幻小說的影響力逐步上升,黃金時代的科幻作家,如阿西莫夫、海因萊因等人也進入了創作的成熟期。

在面向未來的美國,弗蘭克·赫伯特卻是一位少有的復古派的科幻作家。他醉心于在浩瀚的星際背景下,描寫劍法、巫術、騎士精神和宮廷陰謀。在《沙丘》中,赫伯特在科幻歷史上首次構建了一個架空的世界,一套完整的星球生態係統,詳細描寫了不同星球上的風俗、語言、文化、歷史、宗教,以及各大家族勢力之間的爭鬥。完全沙漠化的行星厄拉克斯,生存條件極其惡劣,卻因出產使人形成預知能力的“香料”而成為宇宙間的寶藏,一係列的明爭暗鬥由此展開。

在成為科幻作家前,赫伯特從事的是新聞業的工作,他曾以作者和編輯的身份在報業和雜志社工作了十年。寫作出《沙丘》其實十分巧合:1959年,他本來只是要為一本雜志寫一篇關于俄勒岡州佛羅倫薩市的沙丘的文章,後來卻在研究沙丘生態的過程中,不斷收集了大量資料。那篇本該完成的文章沒有寫出來,這卻成了創作《沙丘》的契機。六年後,赫伯特完成了《沙丘》的寫作,它比當時一般的商業科幻小說篇幅長得多,遭到了近二十家出版社的拒絕,直到費城的一家小型出版社最終願意出版。一經面世,《沙丘》取得了空前的好評,並連獲大獎。

相比于強調科學細節合理性的“硬科幻”,《沙丘》是“軟科幻”中的傑出代表。其里程碑式的意義在于,《沙丘》出版之前,科幻小說想成功就必須具備精彩的技術構思,可人物與情節往往都被忽視了。赫伯特卻有意抑制了技術描寫,甚至在故事設定中禁止電腦出現,以便能著重探討人性、人類及人類制度的變遷方式,也讓更多文學、哲學、心理學、生態學的元素進入科幻小說。

上月底《沙丘》上映當天,丹尼斯·維倫紐瓦在寫給中國影迷的一篇文章中提到,《沙丘》劇本上的標語是“不適應,就滅亡”。“適應”(adapt)一詞雙關,亦有“改編”之意,強調了文學影視化方法和取舍的必要性。在我看來,丹尼斯·維倫紐瓦版本的《沙丘》對赫伯特宏大的原著刪繁就簡,只提取了明晰的主線,即主角保羅的成長,這讓即使不熟悉小說故事的觀眾進入敘事也毫無障礙,無疑是一次出色的改編,也為《沙丘》的續集奠定了基礎。

回想起來,另一位導演佐杜洛夫斯基就沒有這麼好運了。1975年,小有名氣的佐杜洛夫斯基開始在巴黎籌備他想要拍攝的史詩科幻巨制《沙丘》,他改編形成的劇本長度是14個小時,並邀請來了各路“神仙”到團隊中:超現實主義畫家薩爾瓦多·達利、美國導演奧遜·威爾斯、英國樂隊平克·弗洛伊德等,僅前期籌備就花費了兩百萬美元,但最終這一版本的《沙丘》因為資金問題未能完成。

同樣在《沙丘》上“碰壁”的還有著名導演大衛·林奇。本來幾經輾轉,《沙丘》的拍攝項目將由雷德利·斯科特接手,因為一些插曲,斯科特選擇轉身拍出了另一部科幻經典《銀翼殺手》。1984年,因《象人》嶄露頭角的大衛·林奇將《沙丘》改編成了電影,但評價和票房均不佳,大衛·林奇本人也表示,這是自己最失敗的一部電影。

從此,將《沙丘》搬上大銀幕意味著困難重重,令不少人望而卻步。但幸運的是,時隔多年,仍有導演願意接受這個挑戰。單獨作為一部作品來看,丹尼斯·維倫紐瓦版的《沙丘》也並非完美,兩個半小時的時長,僅讓人看到了一個宏大故事的開啟,如電影自嘲般的最後一句臺詞:這只是一個開始。不過,相信這也同時讓觀眾對《沙丘》的續作保留了十分期待。