《平凡的世界》:在平凡的世界中走出不平凡的路

1.“作為一個農民的兒子,我對中國鄉村的狀況和農民命運的關注尤為深切”

1975年二、三月間,一個平平常常的日子,細蒙蒙的雨絲夾著一星半點的雪花,正紛紛淋淋地向大地飄灑著。時令已快到驚蟄,雪當然再不會存留,往往還沒等落地,就已經消失得無蹤無影了。黃土高原嚴寒而漫長的冬天看來就要過去,但那真正溫暖的春天還遠遠地沒有到來。

作家路遙在寫下這個開頭的時候,可能沒有想到,在以後的歲月里,《平凡的世界》溫暖了一代代人,伴隨著無數讀者,尤其是青年人的精神成長。讀者為孫少安、孫少平兩兄弟的奮鬥和命運而感動,也被書中廣闊的社會背景和溫暖的情懷所吸引,從而使得這部長達百余萬字的長河般的小說成為中國當代文學的經典作品。

然而,《平凡的世界》當初的出版之路非常曲折。當路遙完成小說第一部時,他自己的期待很高,在這之前,中篇小說《人生》的發表引起轟動,使他成為享譽全國的作家,好多文學刊物向他約稿。再三琢磨之後,路遙把《平凡的世界》第一部給了《當代》雜志,這基于兩個原因,一是《當代》的影響很大,二是《當代》一直秉承現實主義傾向。但是,編輯周昌義在看了小說之後,“感覺就是慢……全都在自己的意料之中,實在很難往下看”(在同一篇文章中,周昌義也坦言,20年後重讀《平凡的世界》,“突然發現,跟當年的感覺不一樣啊,不難看啊”),並以此為理由決定退稿,這讓路遙感到非常意外。之後,其他雜志也紛紛退稿。最終,在機緣巧合下,《平凡的世界》第一部于1986年11月發表在廣州《花城》雜志上。

作品發表之後,陜西作家協會和《花城》雜志聯合在北京召開了作品研討會,但是會議對小說的評價總體不高,路遙頗受打擊。即便如此,路遙仍然開始了第二部的寫作。因為生活沒有規律,路遙極大地透支自己的身體,身患重病,但他沒有停下,依靠頑強的意志堅持寫作,“寫作整個地進入狂熱狀態,身體幾乎不存在;生命似乎就是一種純粹的精神形式,日常生活變為機器人性質”(路遙:《早晨從中午開始》)。盡管第一部的寫法遭受諸多批評,在第二部的寫作中,路遙仍然堅持按照現實主義手法去寫,這是非常勇敢的決定。當時文壇流行的文藝思潮多是現代派、先鋒派,現實主義被認為是落後的。第二部完成之後,路遙也找了一些雜志投稿,但沒有刊物願意發表。路遙沒有停下創作步伐,接著過“早晨從中午開始”的日子,獨居在陜西榆林賓館,埋頭寫第三部。1988年5月,《平凡的世界》三部曲最終完成,前後歷時六年。幾經曲折,第三部在當時影響不大的山西《黃河》雜志上發表,評論家依然不看好。

正在這時,中央人民廣播電臺記者葉咏梅做了一件意義重大的事情,她四處遊說,力爭讓《平凡的世界》在中央人民廣播電臺播出。1988年3月27日至8月2日,中央人民廣播電臺《長篇連播》節目播出《平凡的世界》,演播者是著名演播藝術家李野默。一經播出,在全國引起了巨大反響,徵服了聽眾,電臺每天收到全國各地的讀者來信,此後,《平凡的世界》又兩次在中央人民廣播電臺播出,聽眾累計超過3億人,這為日後《平凡的世界》的傳播奠定了非常好的基礎。

1986年,中國文聯出版公司出版了《平凡的世界》第一部,1988年和1989年又相繼出版了第二部和第三部。

1990年3月,由中國電視劇制作中心潘欣欣導演的14集電視連續劇《平凡的世界》在中央電視臺播出。路遙也參與了本劇的拍攝,他還幫助導演去採訪書中人物原型,讓演員到當地體驗生活。該劇播出後,評價不一,有人說高度還原書中人物,也有人認為故事節奏過快,有些倉促。這一方面與劇集過短有關係,畢竟上百萬字的容量,一百多個人物要在14集里展示出來,本身就非常困難;另外,當時電視劇經費非常緊張,這些都導致電視劇本身出現一些問題。路遙本人雖然對該劇有些不滿,但總體還是給予了很高的評價。該劇獲第十屆中國電視劇飛天獎提名。

1991年3月,《平凡的世界》榮獲第三屆茅盾文學獎。在獲獎感言中,路遙深情地發表了自己對文學、對生活的看法:“作為一個農民的兒子,我對中國鄉村的狀況和農民命運的關注尤為深切。不用說,這是一種帶著強烈感情色彩的關注。……生活在大地上這億萬平凡而偉大的人們,創造了我們的歷史,在很大程度上也決定著我們的現實生活和未來走向。那種在他們身上專意尋找垢痂的眼光是一種淺薄的眼光。無論政治家還是藝術家,只有不喪失普通勞動者的感覺,才有可能把握住社會生活歷史進程的主流,才能使我們所從事的工作具有真正的價值。在我的作品中,可能有批判,有暴露,有痛惜,但絕對不能沒有致敬。”這也是他最後一次去北京領獎。

1992年11月17日,飽受病痛折磨的路遙去世。為了寫作《平凡的世界》,路遙長年勞累,得了肝病後,他仍然每天堅持十幾個小時超負荷工作,最後,他的手指幾乎難以伸開,痙攣到得用熱水袋熱敷才能繼續寫。寫到第二部時,醫生論斷他已到肝病晚期,勸他休息一年再工作,路遙沒有告訴外界自己的病情,仍然堅持寫作。在他的信念里,無論如何,也要趕在生命消逝之前完成小說,也因此,賈平凹在紀念路遙的文章中寫道:“他是誇父,倒在幹渴的路上。他雖然去世了,他的作品仍然被讀者垂讀,他的故事依舊被傳頌。”

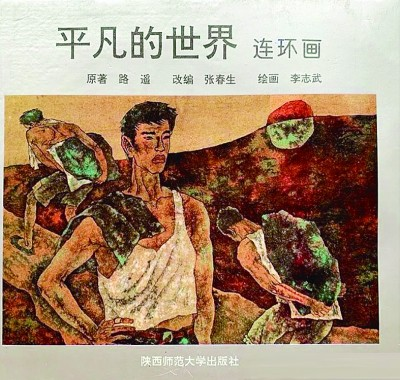

1995年,由張春生改編、李志武繪畫的《平凡的世界》連環畫由陜西師范大學出版社出版,該書于1999年獲全國第九屆美展銅獎。

1998年,在“1978—1998大眾讀書生活變遷調查”中,調查者發現,《平凡的世界》排名越來越靠前。1985—1989年,《平凡的世界》名列第17位,是唯一入選的當代“新時期”小說,1990—1992年和1993—1998年,《平凡的世界》分別名列第13位和第7位,最後,在總體排名中,《平凡的世界》榮獲“到現在為止對讀者影響最大的書”的第6名。

隨著時間的推移,《平凡的世界》在讀者中的影響沒有減弱,相反,顯示出越來越重要的意義。

進入21世紀以來,《平凡的世界》影響更為廣泛。2000年7月,《平凡的世界》被評為“百年百種優秀中國文學圖書(1900—1999)”之一。2002—2003年,在國內七所高校“大學生信仰狀況”問卷調查中,《平凡的世界》在“對你影響最大的書”一欄名列榜首。2008年10月,在新浪網“讀者最喜愛的茅盾文學獎獲獎作品”調查中,《平凡的世界》以71.46%的得票率高居榜首。2015年,清華大學校長邱勇第一次給新生們推薦書籍時,推薦的就是這本《平凡的世界》,他說:“作家路遙用畢生心血寫就了這本書。人生的奮鬥,理想的追求,在不同的時代都是相似的。希望你們在來到清華園之前,利用假期認真閱讀這本書。”

2019年,《平凡的世界》入選“新中國70年70部長篇小說典藏”。由此,《平凡的世界》不僅是暢銷書,還成為長銷書,從而進入經典文學的序列。

路遙(左一)在鴨口煤礦與礦工們交談。

2.“現實主義在文學中的表現,絕不僅僅是一個創作方法問題,而主要應該是一種精神”

在準備創作的過程中,路遙研讀了古今中外大量長篇小說,同時也研讀理論、政治、哲學、經濟、歷史和宗教等書籍。另外,還找了一些農業、商業、工業、科技專門著作,大量搜羅知識性小冊子,諸如養魚、養蜂、施肥、稅務、財務、氣象、歷法、造林、土壤改造、風俗、民俗、UFO(不明飛行物)等等。另一方面,為了充分理解1975年至1985年間中國社會所發生的事情,路遙又找來這十年間的《人民日報》《光明日報》和地方報紙一頁頁翻閱,既看一些大的政治事件,也看當時當地所發生的社會民生事件。在這樣充分的準備下,《平凡的世界》以一種近乎嚴謹的科學態度構造故事所發生的時代背景,作者的分析和敘事非常真實、可靠。在展開孫少安、孫少平兩兄弟的命運軌跡時,不管是農村生活,還是城市生活,作者的描述都極為細膩、清晰,每一個細節都扎實、牢固,經得住讀者審視,在這樣的基礎上,人物的塑造最終站住了腳。

在《早晨從中午開始》中,路遙這樣寫道:“這十年是中國社會的大轉型時期,其間充滿了密集的重大的歷史事件;而這些事件又環環相扣,互為因果,這部企圖用某種程度的編年史方式結構的作品不可能回避它們。我的基本想法是,要用歷史和藝術的眼光觀察在這種社會大背景(或者說條件)下的生存與生活狀態。作品中將要表露的對某些特定歷史背景下政治事件的態度,看似是作者的態度,其實基本應該是那個歷史條件下人物的態度,作者應該站在歷史的高度上,真正體現巴爾扎克所說的‘書記官’的職能。”

也正因此,《平凡的世界》還是一部史詩般的社會史、政治史和鄉村社會風俗變遷史,有很強的知識性。讀者不單單是在閱讀故事和命運,也回到20世紀80年代,能夠了解那一時期人們所使用的器具、物件,能觀察到他們的穿衣習慣、說話方式、勞作場景,等等,甚至連具體的工作方式,譬如煤礦挖煤、下地幹活,作者都有非常詳細的描寫。讀者倣佛就在那一實在的場景之中,和書中的人物一起幹活,一起經歷各種事件。這樣一種百科全書式的書寫讓讀者有一種“沉浸式”體驗,極容易產生共鳴,進而對人物和時代有真正的理解。學者楊慶祥認為,也恰恰是這一點,使得《平凡的世界》讓讀者一讀再讀——“把我們挾裹進強烈的閱讀甚至一再重讀的欲望的,恰好不是這些故事,而是路遙小說展示的廣闊的社會風景和歷史內容,以及無處不在的‘敘事人’對社會歷史的態度、情感、議論,這些拓寬了小說的面向和容量。”

在當時現代主義文學思潮風靡的背景下,路遙選擇經典現實主義方法來進行創作是非常有勇氣的,這與他的創作宗旨和價值觀念有直接關聯。他認為:“現實主義在文學中的表現,絕不僅僅是一個創作方法問題,而主要應該是一種精神。”在路遙的觀念里,《平凡的世界》是一部謳歌普通勞動者和普通生活者的文學作品,孫少安、孫少平和他們周邊的朋友親人都是生活中最平凡的人物,他們面臨著各種困難,但並沒有被困難和苦難所壓倒,而是把它們轉化為一種前行的精神動力。“作家最大的才智應是能夠在日常細碎的生活中演繹出讓人心靈震顫的巨大內容。”路遙要書寫的正是普通人在艱難生存境遇下的堅強意志與堅韌不拔的奮鬥精神,這是《平凡的世界》總體的價值傾向和審美取向。毫無疑問,現實主義的寫法最能夠呈現這樣的文學觀念。

楊慶祥認為,路遙的長篇隨筆《早晨從中午開始》就像是為《平凡的世界》寫的一份申辯書。“生活和題材決定了我應採用的表現手法。我不能拿這樣規模的作品和作品所表現的生活去做某種新潮文學和手法的實驗,那是不負責任的冒險。……我這部作品不是寫給一些專家看的,而是寫給廣大的普通的讀者看的。作品發表後可能受到冷遇,但沒有關係。紅火一時的不一定能耐久,我希望它能經得起歷史的審視。”很明顯,路遙的這些話是在辯解自己為什麼要用現實主義手法來寫,也再次申明自己的寫作宗旨。

陜西人民藝術劇院創排的話劇《平凡的世界》劇照

3.“他深入生活、扎根人民,將文學創作融入改革開放偉大實踐中,用心用情抒寫改革開放故事”

近年來,《平凡的世界》在中國社會掀起新一輪熱潮。2015年2月,由毛衛寧導演的56集電視連續劇《平凡的世界》播出,社會反響非常熱烈,收視率也很高。“許多剛從老家過完春節的小青年甚至拿著自己的手機與平板電腦觀看《平凡的世界》前幾集,踏上自己的返程之路。新學期的第一堂課,師生課堂討論、學生課間休息時候談論的是《平凡的世界》播到第幾集……網友把這部劇評為‘最美鄉村偶像劇’‘顏值最高農村劇’!”(張祖群:《黃土高原的驚天悶雷:寫在〈平凡的世界〉播出前10集》)劇本非常尊重原著,劇中主人公的性格、命運都和原著有非常高的契合度,並且,因為劇集較長,小說的許多細節,包括一些次要人物都得到充分展示。該劇榮獲精神文明建設“五個一工程”獎、飛天獎、金鷹獎等多項大獎。

2017年12月,由孟冰編劇、宮曉東導演、陜西人民藝術劇院演出的話劇《平凡的世界》正式首演,此後在全國多個城市巡回演出。

2018年1月4日,《平凡的世界》登陸國家大劇院並在戲劇場展開為期三天的話劇演出,而早在此前一個多月,3108張票就已售罄,火爆程度堪比春運,一票難求。

2018年9月27日,由中國作協《小說選刊》雜志社、中國小說學會、人民日報海外網主辦,青島市作家協會承辦的中國改革開放40周年最有影響力小說評選在青島揭曉,《平凡的世界》入選。

2018年12月18日,在慶祝改革開放40周年大會上,路遙獲得了“改革先鋒”榮譽稱號,人物介紹稱:“他深入生活、扎根人民,將文學創作融入改革開放偉大實踐中,用心用情抒寫改革開放故事。……特別是他勇于改革文壇風氣,創作了長篇小說《平凡的世界》,展現了我國城鄉社會生活和人民思想情感的巨大變化,頌揚了拼搏奮進、敢為人先的時代精神,激勵了一代又一代青年人向上向善、自強不息,積極投身改革開放的時代洪流,產生了廣泛而深遠的社會影響。”

在此前的12月7日,由中國作家協會、陜西省委宣傳部主辦了“改革開放與路遙的創作道路”研討會,時任中國作協黨組書記、副主席錢小芊說:“改革開放為中國文學的發展提供了新的契機和動力,路遙的創作道路,與改革開放偉大實踐的時代背景不可分割。”

今天看來,《平凡的世界》長銷的原因之一是作者對改革開放之于中國現實的影響有非常準確且深刻的把握。路遙在給評論家閻綱的信中寫道:“我國當代社會如同北京新建的立體交叉橋,層層疊疊,復雜萬端。而在農村和城市‘交叉地帶’,可以說是立體交叉橋上的立體交叉橋。……隨著城市和農村本身的變化與發展,城市生活對農村生活的衝擊,農村生活對城市生活的影響,農村生活城市化的追求傾向;現代生活方式和古老生活方式的衝突,文明與落後,現代思想意識和傳統道德觀念的衝突等等,構成了當代生活的一些極其重要的方面。這一切矛盾在我們社會的政治、經濟、文化、思想意識、精神道德方面都表現了出來,又是那麼突出和復雜。”“城鄉交叉地帶”和“城鄉衝突”——可以說,路遙敏銳地抓到了改革開放過程中中國社會的核心矛盾,以及在這一矛盾中中國普通人的命運。恰如學者解志熙所言:“《平凡的世界》可以作為改革開放的文學紀事來讀。”

1995年,由張春生改編、李志武繪畫的《平凡的世界》連環畫由陜西師范大學出版社出版,該書于1999年獲全國第九屆美展銅獎。

4.“只有做一名勞動者,不把不幸當作負擔,才能去做生活的主人,用自己真誠的心去體驗,畢竟生命屬于我們只有一次”

據批評家趙學勇統計,1993年至2019年,關于路遙的研究論著有34部,相關論文1000余篇,其他如隨筆、散文、回憶性文章更是數量眾多。即使在文學界普遍流行現代主義文學思潮時,關于路遙的研究也沒有停止。

對《平凡的世界》的評價曾長期存在著分歧,一方面它獲得了讀者長期而廣泛的認可,另一方面,它的藝術價值又長期不為研究者看好。這與路遙和20世紀80年代文壇的疏離有很大關係,也與專業讀者和普通讀者的訴求不同有關。有專業讀者認為《平凡的世界》“倣佛一盤櫻桃,一半是成熟的一半是青澀的”,認為其語言藝術、故事情節等都不夠圓熟,而這些問題在普通讀者那里恰恰不以為意,並且,這樣一種平易的語言和平鋪直敘的方式反而消除了閱讀障礙。

路遙的讀者群非常廣泛,多是普通的青年學生、社會各階層的普通勞動者和為改變命運不斷奮鬥的人,有的後來成為成功的企業家,有的後來成為知名作家。

“人,無論在什麼位置,無論多麼貧寒,只要一顆火熱的心在,只要能熱愛生活,上帝對他就是平等的。只有做一名勞動者,不把不幸當作負擔,才能去做生活的主人,用自己真誠的心去體驗,畢竟生命屬于我們只有一次。”這是《平凡的世界》中的一句話,也可以看作是整部小說的核心思想。路遙所歌頌的、所書寫的是人的內在精神品質,是人之為人的最本質存在。不管你處于哪一時代,何種階層,怎樣的生活處境,最終決定你生命價值的不是你的財富或成功,而是你是否用“真誠的心去體驗”過,是否“熱愛生活”,這樣,最終才能是生活的主人。我們從這句話中可以體會到平等、尊嚴、熱愛,體會到生命的價值所在,這超越了路遙所書寫的時代,甚至超越國界,適用于整個人類生活。僅在此意義上,《平凡的世界》已經具備了超越性的力量,成為世界文學史上經典文學的一部分。

路遙極為重視人物的道德形象,孫少安、孫少平感人的地方不僅在于他們的苦難命運,也在于對自我人格的堅持和完善,田福軍對仕途的追求也不單單是為了權力,同時有很濃的家國情懷和責任意識,這些人物的共同特點就在于那些合乎傳統倫理標準的人格因素,它不僅很容易激起廣大讀者的共鳴,也蘊藏催人奮進的勵志功能。

從各種閱讀調查的反饋來看,讀者對《平凡的世界》印象最深和最為感動的還是集中在主人公勵志的奮鬥經歷及充滿溫暖的總體情感上。孫少平的不卑不亢、不屈不撓,他對自我的高要求和對理想的堅韌,親情、友情、愛情帶來的溫暖及彼此的扶助,都深深打動了讀者。一個豆瓣讀者說他和他朋友都是在人生最困難時讀到這本書的,感受到書中溫暖的人性、人情,受到很大的鼓舞,慢慢走出人生困境。一位讀者說:“我心中的孫少平,是個‘講究’人,在平凡的人生境遇中,對自己的精神世界仍一絲不茍。”這是一個“活生生的個人”,是“圓形人物”,孫少平和之前很多文學作品中所塑造的人物不一樣的地方在于,他有清晰的個人目標。他可能不像梁生寶那樣把自己完全奉獻于集體,但他作為一個個人,被充分地、有深度地書寫。“個人性”並不影響理想的高度和純度,甚至,在某種意義上,他的存在恰恰證明了“個人”與“集體”之間的重合關係。一個純粹的個人恰恰能夠代表一個集體和時代內部最強大的力量,它反而可以促進民族的健康發展,也更能培育健全的人性。

“在路遙之後,我們再也沒有看到那種立體、全景、即時地描寫當下生活的史詩性巨著……斯人已逝,現在再向路遙致敬,可惜已經太遲,但誦讀遺編,永遠不晚。一部《平凡的世界》終將重繪中國當代文學的版圖。”學者郜元寶的評價道出了很多人的感受。這部小說的敘事時空、人物塑造及所產生的意義都為改革開放時期的中國生活做了極好的記錄和注釋,同時,它對生命、人性的理解又具有超越性和普遍性,這些都會使《平凡的世界》作為文學經典一代代傳承下去。(梁鴻,係作家、中國人民大學文學院教授)