30年 兩岸歌飛血脈親

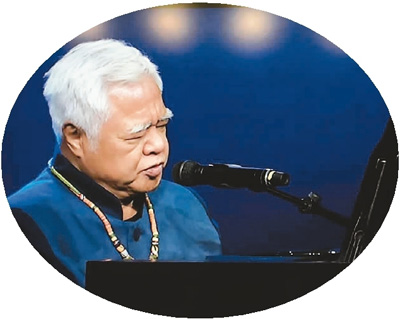

胡德夫在兩岸交流紀念晚會上演唱。

臺灣歌手蘇芮在兩岸交流紀念晚會上獻唱。

“我們隔著迢遙的山河/去看望祖國的土地/你用你的足跡/我用我遊子的鄉愁……”臺灣民歌手楊祖珺懷抱吉他,在兩岸開放交流30周年紀念晚會上動情唱道。上世紀80年代,楊祖珺作為首個在大陸開演唱會的臺灣籍歌手,曾在北京唱響這首《少年中國》。

在那時,來大陸開唱是需要些冒險犯難精神的。全面封殺、限制自由,種種代價可能接踵而來。“那時臺灣老兵返鄉探親已經通了,我希望文化上也通。”楊祖珺告訴記者,我在臺灣是“唱自己的歌”(臺灣民歌運動)的歌手,為什麼不把心聲帶給大陸的年輕人,跟他們互動溝通?

大門始開

上世紀70年代,大學時代的楊祖珺投身臺灣民歌運動,從此社會意識和人文關懷不只是動人的吟唱,更見于影響社會和改變人群的實踐。1988年,她率首個“臺灣返鄉探親團”前往大陸,同年,成為“中國統一聯盟”創盟盟員。

時至今日,談及年輕時“能踏上大陸的土地一步,死也甘願”的願望時,她依然會淚濕眼眶。生在由上海遷至臺北的人家,直至開放臺灣老兵探親之際,她才首度踏上祖國大地。

“鄉愁,回家。”1991年首次返鄉、此後陸續護送上百位老兵骨灰歸家的臺灣老兵高秉涵,用這兩個關鍵詞,向記者概括他最深的感觸。“我為什麼要把這些老兵的骨灰一個個抱回他們的家園?我深深地了解這些老兵的鄉愁,因為其實我也是其中一份子。我更深深地了解到,他們要回到自己生命的源頭,也就是家。”

父輩的鄉愁,兒孫的情結。3歲時跟隨父母從山東到臺灣的淩峰,是第一位到大陸拍片的臺灣藝人。在1985年獲得第20屆金鐘獎最佳男歌星演員獎後,突然放棄島內的演藝事業,于兩岸開放交流當年,前往大陸拍攝電視係列片《八千里路雲和月》,向臺灣觀眾介紹大陸的風土人情,並在片中擔任主持。

“我一定要去大陸。”淩峰曾經發願。在他還年幼時,母親和眷村鄰居媽媽們常常聚在一起唱歌,每次唱道“我的家在東北松花江上/那里有森林煤礦/還有那滿山遍野的大豆高粱……”大夥兒都會落淚。

“我想大人怎麼唱著唱著會哭呢?這首歌有什麼好哭。”直至成年後,淩峰才能領會,那樣的情愫叫想家。他的父親臨終前輾轉回過老家,更多的眷村老兵卻歸鄉無計,在無盡的等待中凋零。到大陸拍攝電視係列片,以此紓解臺灣觀眾的鄉愁,這便有了《八千里路雲和月》。

歷盡波折

30年前,《少年中國》在楊祖珺傳唱之際,被視作“與匪隔海唱和”。因被當局視為從事社會運動,楊祖珺的唱片被禁,演出被取消。“他們會明白,我只是為了民族、音樂在努力,我沒有什麼‘陰謀’。”楊祖珺曾想。理解卻並未到來,封殺依舊如影隨形。

1987年,淩峰計劃前往大陸拍攝《八千里路雲和月》一事被媒體曝光。原本悄悄趕到日本,借兩岸參加東京影展的機會與中國駐日本大使館接洽拍攝事宜的他,從日本一回到臺灣即遭軟禁,島內報紙封殺他的消息,同時被勒令不準上電視、不準演出。由于當年海外報紙爭相報道,數月後臺當局迫于壓力才放他出島拍攝。

“剛好就碰到兩岸探親開放,所以我們以探親的名義、拍攝紀錄片的名義,開啟了《八千里路雲和月》。”淩峰說,《八千里路雲和月》和兩岸開啟交流30年是同年同月生。北至黑龍江,西至新疆伊犁,南至雲南邊境,從大城市到小鄉村,鏡頭覆蓋廣闊,以人物為載體,為變遷中的中國大陸留下影像足跡。經歷沒收錄像帶、禁播停播等波折,絕食和質詢等抗爭,《八千里路雲和月》在臺熱播,並迫使臺當局修法,宣布取消赴大陸制作電視節目的禁令。

淩峰向記者回憶,1990年,他和文章受邀參加大陸春節晚會。但當時臺灣有法令規定,演藝人員不允許出現在任何大陸電視臺里,除非是新聞。否則,回去就會被禁唱、禁演。文章當時走紅臺灣,心中頗多顧慮。

“你到底是要為兩千萬人唱歌,還是十億人而唱?”在淩峰勸說下,文章如期登臺,回到島內果然被封殺。由于《八千里路雲和月》熱度正高,淩峰未被封殺(否則意味該片相應要停播)。區別對待同時登臺的藝人,島內新聞喧騰一時,最後逼得臺灣新聞主管部門修法,允許臺灣的藝人到大陸上電視。

互相傾訴

冰釋雪融,弦歌未央。衝破現實的重重阻隔,兩岸日漸聲息互聞。在兩岸交流紀念晚會上,從上世紀70年代的臺灣民歌,到膾炙人口的流行音樂,臺灣樂聲陪伴大陸“50後”到“90後”,鐫刻難忘的蔥蘢青春。“四大名著”電視劇主題曲響起,現場不同年齡段臺胞的光影記憶同樣被喚起。

《橄欖樹》《故鄉的雲》《愛拼才會贏》……歌曲串聯起的,不只是華語歌曲的流變,更是兩岸交流30年的歷程。“大地之大,我們還有很多的歌沒聽到,還有很多的話沒有互相傾訴。”“臺灣民謠之父”胡德夫對記者說。

在胡德夫看來,未來有一座大橋還要繼續建,那就是溝通兩岸的大橋。“我們每一個人,尤其是文藝工作者,最起碼是一個螺絲釘,或是橋墩的一部分。”自從1989年首次來大陸,在經年往返中,胡德夫一次比一次確信,在那座大橋上,兩岸同胞可以互相寒暄,彼此擁抱。“這樣的同胞兄弟情分,應該在那座橋上,我們心里那座橋上建立起來。”

“我最大的願望是有生之年,兩腳都還可以行走,有機會跟不同世代的年輕人交談,聽他們的歌,唱自己的歌。”胡德夫說,臺灣300多個部落我幾乎都去過,大陸這麼大,我想用有生之年好好地走,除了看看這里壯大以外,也讓臺灣很多的朋友,因為看到這邊的發展,而充滿希望,充滿志氣。(記者 張盼 圖片均由晚會主辦方全國臺聯提供)

[責任編輯:楊永青]