【兩岸交流三十年·講述】祖母的遺憾

【題記】今年是海峽兩岸同胞打破隔絕狀態開啟交流交往30周年。30年來,兩岸人員往來和經濟、文化、社會聯係達到前所未有的水平,為兩岸關係緩和、改善與和平發展奠定了基礎。兩岸同胞在30年的交流交往中,既共同見證了兩岸關係跌宕起伏的發展歷程,也發生了許許多多令人難忘的故事。一段文字講述感人故事,一張照片記錄精彩瞬間,一段視頻珍藏難忘記憶。回顧過去,展望未來,有這樣一群人,他們是過去30年來兩岸關係發展中的親歷者、推動者和見證者,以及關心和支持兩岸關係和平發展的海內外同胞。他們通過講述自己或身邊人所經歷的真實故事,續寫“兩岸一家親”同胞親情。

【本文導讀】1949年因內戰分離,長達近40年的隔絕里,周筠的祖母從南麂島被帶到臺灣,懷著對丈夫和兒子的內疚與牽挂顛沛流離。祖父則在海峽的這邊用一袋袋旱煙默默消化著對妻兒的擔憂與思念。直到1987年,祖母終于回到朝思暮想的故鄉,見到牽腸挂肚的兒子,雖然終究還是沒趕得及和祖父道一聲想念,但值得慶幸的是,老人的牽引讓後代從未敢輕視彼此間的血脈親情,隨著兩岸打破阻隔,不斷發展、融合,周筠各自生活在兩岸的親人之間一代代的交流在增多,感情也在更親近……

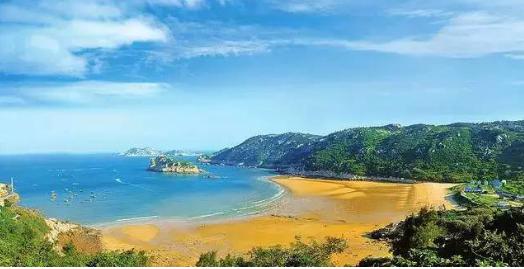

正是在南麂島這個島嶼上,祖母及二叔與家人分離了。(圖為今日南麂島)

作者:周筠,浙江

我叫周筠,作為長孫,說沒見過幾次老祖母,似乎說不過去。但是她老人家離世之前,幾次從臺灣回浙江溫州老家探親,因工作關係不便請假的緣故,我就只見了她老人家兩次,也沒留下一張合影照片,現在想起來甚是遺憾。我結婚之事,在臺灣的祖母是知道的,後來她老人家探親時給我以及我的兒子、她的曾長孫留下兩樣信物:一大一小各一只金戒子。

臺灣有個老祖母的事是我在成年之後才慢慢得知的。高中之前雖然跟祖父生活在一起,但祖父從未提起祖母,也不說發生了什麼事,只記得祖父每天很早醒來,抽一袋旱煙,幫我做好早飯,然後叫我起床去讀書。在很長的時間里,我的記憶里沒有祖母,直到有一天父親拿到一封信跟爺爺說他的媽媽與弟弟找到了,他們還在世上。那一刻,祖父如稀重負地嘆了口氣,但神情似乎並沒有雀躍的感覺。

慢慢地,我知道了祖母的故事,期待又傷感著。我期待見到祖母,但又怕見到傳說中挺嚴厲的她。她的一切信息支離破碎,直到今年了解南麂島居民赴臺的故事,才明白是催人易老的歲月使得一個弱女子在艱難的環境中變成了一個說一不二的大家長。

1949命運開了個玩笑

祖母,一米六以上,長得落落大方,可是家境並不富裕,長大之後嫁與從福建南安遷到溫州蒼南的祖父。祖父儀表堂堂,但是3歲喪父7歲喪母,之後族人照顧長大成人,也是典型的窮苦人家的孩子。祖父母結婚後生了三個兒子,可是生活實在太困難了,便攜家遷至溫州的礦山謀生。祖母畏礦山冬季天寒地凍,難以適應,而祖父打打零工,實在養不活一家人,聽人說起,便欲往海邊捕魚為生。在連路費盤纏、安生的生活費都沒有的情況下,祖母忍痛將第三子、我的三叔送給了一戶較為富裕的人家為子,換回一袋糧食。出發去南麂島之前,祖母將7歲的長子、我的父親留在礦山,讓其養活自己,待海上有收獲時,過一段時間再看看我的父親。

這樣苦難、不定的日子,在1949年卻出現了更大的轉折,祖父、祖母和她的三個兒子的命運隨國共內戰發生了大變化。

解放軍解放蒼南與分田的消息傳來,我的祖父攜父親回到蒼南,留下了祖母與二叔在南麂島。這一分別,誰料想是整整40年。很快,從蒼南往海上島嶼的交通中斷,結束了蒼南短暫的行程後,再站在碼頭的祖父與父親扶額遙望前面的南麂島,看周邊的婦孺痛哭一片,一次次無奈地回家,又一次次等待船行的消息。然而南麂島與當時的大陳島一起成為蔣介石負隅反抗的海上基地,親人永隔就在剎那間。

1955隨國民黨軍隊全島搬遷臺灣

等丈夫不回,等兒子音訊皆無,幼兒寡母的眼淚,沒人能理解。靠海為生何等艱難!一年過去了,兩年過去了,等不下去的祖母只好帶著兒子又嫁給了同縣的一名男子,生下第四個兒子,我的四叔,日子似乎又穩定下來。

然而3000多蔣軍在1952年後陸續入駐南麂島。一時間,這個海上島嶼毅然成了軍事橋頭堡,國民黨軍與軍械物資混雜,槍炮代替了船帆,賴以為生的海島居民寧靜不再。1955年1月,蔣介石做出大撤退的決定,將所有的駐軍連島上的居民一起運走。

2月7日蔣介石發表《為大陳撤退告海內外軍民同胞書》,正式公開宣布大陳島軍民全體撤往臺灣。2月24日晨7時,國民黨海軍“第九五特遣部隊”自基隆港出發,全程隱蔽保密航行,至傍晚近16時半抵達南麂島大沙嵼灘頭。三艘登陸艦按計劃同時衝灘,隨後于16時50分開始裝運,其中LST 210“中榮”艦與LSM 246“美宏”艦兩艦至晚22時即完成裝載並回航。而LST 211“中勝”艦同時承擔海軍爆破隊和陸戰隊等人員的撤離,故等待南麂島上破壞作業完成後,于25日晨7時20分最後回航。

這次南麂島撤退的不只是軍人,還有我的祖母、我的二叔、四叔、另一位爺爺等1000多島上的居民。

從屏東到基隆新臺灣人

我的二嬸,當年只有8歲的她也是在1955年的2月一起飄洋過海到了臺灣。二嬸幾年前來大陸探親時,提起大撤退,不願多說。她說往事不提也吧,一想到當時的情景,只有驚恐茫然,年幼的她不知會去哪里,只有緊緊地依靠在媽媽的身旁。講起初到臺灣屏東的情景,二嬸說,這些南麂島來的1000多百姓,或另謀營生,沒其他謀生手段,蔣介石念在都是浙江鄉親的關係,將他們安置在屏東海邊,幾個家庭給一條小船,讓他們繼續謀捕魚為生,這樣,相同的閩南方言腔的南麂人聚在一起,抱團取暖,再造了一個“南麂村”。而到臺灣後,祖母又相繼有了五姑、六叔,一家人漸漸地安定下來,慢慢地二嬸也因為在屏東的關係,早早嫁給二叔,四叔也成家立業,一家人再次移居到基隆、臺北等地。二嬸說,婆婆很嚴厲,但極重家庭倫理,要求她在臺灣的孩子永遠記得家鄉有大哥有三哥。

輾轉送來第一封家信

兩岸隔絕,音訊全無,誰也不知道彼此的情形,生死都是未知數。

留在大陸的父親跟著祖父相依為命,種山地,挑礬礦為生,有一頓沒一頓的日子並不好過。沒有母親在旁的父親長年衣衫單薄,冬天沒有厚棉鞋過冬,靠親友老師接濟度日,不過有幸念了6年書,最後到鎮上的學校當一名體育老師。三叔則在解放後因收養的家庭不再風光,生活變得艱難起來,沒讀了兩年書,被迫輟學。而我的祖父有一萬種想像,就是沒想過,他已經失去了完整的家,還在癡癡地等待妻兒的歸來。

上個世紀70年代起,兩岸民眾透過香港、美國開始了零星的交流。偶然的機會,二叔在基隆街頭聽到熟悉的鄉音,一問之下客是從海外過來,也回過蒼南,而且還是哥哥家的鄰居。于是寫了一封信輾轉從新加坡寄到家鄉。收到信件的祖父與父親倣佛從夢中醒來一般,又驚又喜,為自己的親人在臺灣安然無恙而高興。

然而留在蒼南的陳姓爺爺卻倒下了,也許在獲知二兒子與“妻子”平安後,精神驟然垮下去,等不到與他流離多年的親人歸來,于1985年離開人世。

返鄉倣佛再生一回

1987年10月15日,臺灣當局下令正式開放臺灣民眾赴大陸探親。?

當年年尾,臺灣的祖母思念親人心切,坐不住了,決定早點啟程。通過香港中轉,終于回到了她魂牽夢繞的故土--靈溪。祖母回來的當天夜里下著大雨,父親接到從靈溪打來的電話,心情激動的無法用語言來表達,連夜冒雨叫了車子,全家從礬山趕到靈溪趕到當時的縣政府招待所,闔家團聚的時候,緊緊擁抱在一起的親人只有嚎啕大哭才能表達自己的相思之苦。

最傷心內疚的莫過是祖母了。與“丈夫”莫能見上一面,說說自己的無奈。不安于心的祖母親自上墳祭奠,並安排重新墓地,一串串紙錢,化作記憶的淚水。為了彌補沒有父愛母愛的遺憾,祖母要求她臺灣的幾個兒子出錢,為三叔蓋起了新房,並一直對父親、二叔、老四叔說,你們是兄弟姐妹,一定要照顧好這個兄弟,不要有意見,因為她虧欠這個兒子太多太多。

安息基隆

祖母是性格堅強的女性,也是一家子的真正大家長,但是臺灣的孩子陸續長大成人,在臺灣有了自己的工作、有了自己的事業,而越發年邁的她也越來越離不開基隆這塊土地了,還好基隆是她熟悉的家鄉地名(同音),蒼南有一座山也叫雞籠,些許安慰這個老人的心罷了。了卻心事的祖母九十年代中期在臺灣基隆家中去世,而父親、三叔接到通知趕到基隆奔喪卻已在一個月之後。那個時代,兩岸親人相聚的路非常漫長。

傳承在延續

去年春節,臺灣的二叔帶著他的兒孫輩來到大陸探親,今年8月又帶孩子們兩次回故鄉。他說,自己年紀越來越大,想家了,與兄弟見面的次數將會越來越少,想跟自己的哥哥說說話,也想他的子孫們知道他祖先的根,讓他們看看老祖母生活過的地方。

臺灣年輕的一代,看到大陸不再貧窮,看到便捷的高鐵、支付係統,看到與臺灣教課書不一樣的大陸;大陸年輕一代,看到臺灣的兄弟姐妹追求小確幸的樣子,一時間有了共同的語言,那就是一起喝酒唱歌走天下的衝動。通過交流,我們將兩岸所有的親人家庭編了一個譜係,你是誰家的孩子,誰是真正的大哥大嫂,誰是叔,誰是侄,這個家族的第三代、第四代不再“不相往來”,相約明天一起看長江、看第一縷陽光升起的臺灣,將祖母的希望傳承下去。

[責任編輯:何建峰]