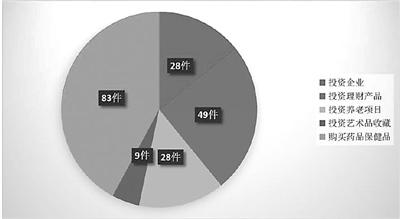

1.老年人涉眾型經濟犯罪被害案件類型

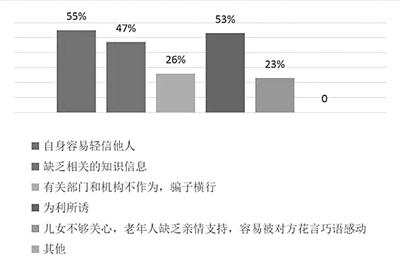

2.老年人被騙原因

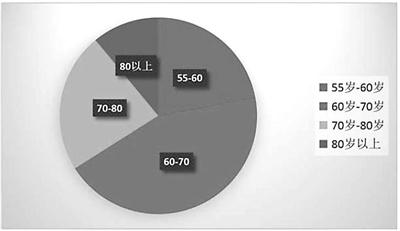

3.老年人被騙集中的年齡段

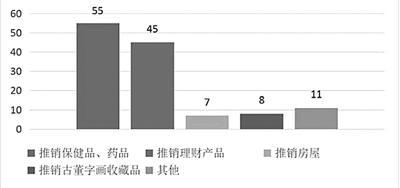

4.老年人曾遇被騙疑似騙局

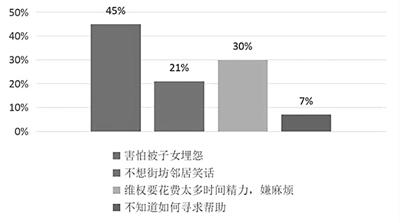

5.遇到詐騙不願尋求幫助的原因

(數據來源于《老年人涉眾型經濟犯罪被害風險調研報告》)

近年來,專門針對老年人的涉眾型經濟詐騙案件頻發,讓許多老年人深受其害。

近日,由北京老齡辦、致誠公益·北京老年維權服務工作站聯合發布的《老年人涉眾型經濟犯罪被害風險調研報告》(以下簡稱《報告》)中指出,針對老年人的此類犯罪主要集中于投資、理財以及購買藥品、保健品等方面,被騙老人經濟損失個案最高達300萬元,52%的老年人因害怕子女埋怨不願告訴子女,75%的老人遭侵權後會主動尋求幫助,但維權實踐中往往遭遇立案難、罪與非罪界定難、挽回損失難等問題。

所謂“涉眾型經濟犯罪”,是指涉及不特定群體、被害者人數眾多的金融證券類、傳銷類、欺詐類經濟犯罪,其主要包括非法吸收公眾存款、集資詐騙、傳銷、非法銷售未上市公司股票等犯罪活動。

針對老年人的涉眾經濟犯罪有何特點?人生閱歷相對豐富的老年人為何成了被詐騙的高發人群?又該如何保護老年人免于被騙?

投資、理財、保健品,處處有陷阱

《報告》顯示,針對老年人的經濟犯罪和詐騙往往以投資企業、項目等看似“合法”的方式進行。

2016年5月,68歲的何女士和朋友一起與某財富公司簽訂借款協議書。協議約定投資某市電動車有限公司,投資金額共127萬元,何女士個人出資15萬元,年利率24%,為期一年。事前,何女士和朋友曾一起到電動車有限公司參觀考察。但打款後,該財富公司突然“失聯”。何女士找到電動車公司後,對方表示沒有收到過什麼財富公司的投資。

無獨有偶。78歲的趙先生,去銀行存款時被工作人員推薦購買了理財產品。一份是2013年2月購買的,金額175萬元,另一份是同年8月購買,金額85萬元,雙方約定利息12%。第一年曾收到利息分紅,第二年沒有收到。後來趙先生找到銀行卻發現,該理財產品並非銀行發售,而是一家理財公司。目前,該理財公司早已易名換地經營。後雖幾經協調,但他只陸續收到協調返還的60萬元左右。

除了投資企業、購買理財產品被騙外,投資養老和購買各種“神藥”“保健品”也是老年人被騙最常見的形式。

83歲的管先生今年接到一個神秘的電話,對方自稱是“中國老齡事業發展基金會”來給他發放養老物資的。銷售員上門帶管先生到昌平一個酒店免費體檢服務,而後讓管先生購買5000元的福利卡。接著,銷售人員又聯係管先生說血檢結果顯示有問題,給他推銷保健品。發現情況不對的管先生這時要求退卡,卻被拒絕。

《報告》指出,不法分子往往冒用衛生部、藥品監督管理局、各大醫院和各種醫學研究機構以及“老齡委”等機構和協會的名義,以送醫療保障、送免費禮物、免費旅遊為餌、拉老人聽講座、搞免費體檢,騙取被害人的信任,趁機推銷保健品、藥品或其他商品。

據致誠公益老年維權服務項目負責人劉曉穎律師介紹,2016年7月7日老年法律咨詢熱線開通以來,三個月間,共接待60歲以上老年人的咨詢案件共計935件,其中財產權益糾紛197件,佔老年人咨詢總量的21%,且以投資理財和保健品為主。

身心脆弱讓老年人陷于危險境地

《報告》分析,針對老年人的此類經濟犯罪和詐騙,作案方式趨于職業化。涉案公司從過去的小作坊、路邊店發展到進高級寫字樓注冊公司。這類公司企業內部組織結構嚴密、齊全,從而導致老年人辨別難度加大,深陷各種圈套,讓他們身體和經濟遭受雙重打擊。

“一開始我以為,能上當受騙的估計都是文化水平不高的。但是,事實上,很多咨詢的老年人都是退休職工,其中不乏高知。”參與《報告》調查的律師賈娜說。

老年人為何會成為此類詐騙的重災區?

犯罪學家漢斯·馮·亨蒂希早在20世紀40年代就曾指出,“老年人握有大多數的累積財富和財富給與權。同時,他們身體虛弱、精神衰弱。財富和身心脆弱的共同作用使得老年人處于危險之中。”

北京市致誠律師事務所主任佟麗華分析:“老年人容易受到欺詐,有兩個背景,一是老年人自身受經驗、知識、時代變化這些因素的影響,對新近發生的理財問題、欺詐問題了解較少。第二,老年人手中往往有一些積蓄用于養老,這些錢如果受到欺詐,往往導致老年人的生活受到根本性的改變。”

其實,老年人涉眾經濟犯罪問題,是一個非常復雜的社會問題。

北京市東城區檢察院原副檢察長董永格女士說:“無論欺騙招數如何翻新,之所以能得逞,與老齡化社會特質分不開,那就是老人高齡化、失能化、空巢化和少子化。”

心理學專家肖麗蓉女士分析,從心理學上,老人首先需要歸屬感。當這種被關懷的需要在家人那里沒有得到滿足時,推銷人員的“溫柔以待”就起了作用。“有的推銷人員,有時對老人顯得比親兒子、親閨女更親切。那種熱情和關懷,確實是挺能打動老人。”

肖麗蓉分析,另一種需要,是老人對自我價值實現的需要。“我還有用,我還能創造價值。”多數投資被騙的老人多是抱著這樣一種心理,中了詐騙分子的圈套。

“作為老年人,他的未來時間不多。他的時間線往往是回憶過去,同時他對死亡有一種焦慮與恐懼,他希望自己依舊是有用的人。而現在的生活和環境,大部分老人,包括所謂的知識分子,其實他各方面的需要是沒有地方得到滿足的。”她說,這給了無良商人可趁之機。

老年人受騙後維權難

近年來隨著法治觀念的深入人心,老年人的維權意識也得到提高,《報告》數據表明,75%的老年人在權利受到侵害後會主動尋求幫助,但立案難、罪與非罪的界定難、挽回損失難等都讓老年人的維權實踐困難重重。

董永格認為,在司法實踐中,確實存在民間借貸、集資詐騙罪和非法吸收公眾存款罪認定界限上的分歧和困難。“有些案件確實時間跨度大,涉及人員多,本息金額混雜,當事人階段性訴求不一,給辦案帶來很大困難。”

“比如,投資企業類型詐騙,可能是最難被認定‘欺詐’的。投資購買理財產品同樣認定難度也不小。這兩種類型都沒有實物交易。實踐中,到底是投資失敗還是詐騙?很難說。”賈娜律師說:“一旦受騙想追回來太難了,這逼迫我們必須把防范工作做在前面,即怎樣提高老年人同樣還有我們的普通民眾的防騙意識。”

據劉曉穎律師介紹,從2016年5月項目啟動開始,她和同事開始編寫《老年維權手冊》,通過一百個案例“以案釋法”,受到老年朋友的歡迎。同時也進行了係列的講座,針對老年人培訓常見的諸如投資理財、養生保健等方面的法律風險防范實務等。

北京師范大學中國刑法研究所副所長彭新林建議,政府相關部門應群策群力促進老年人防騙意識提升、從源頭上加強金融監管、加快民間金融立法,以求準確把握針對老年人涉眾型經濟犯罪的規律以及對社會穩定的影響,從而有效防范老年人被騙風險,更加科學有效地治理老年人涉眾型經濟犯罪,切實維護經濟社會的和諧穩定,保障國家和人民財產安全。

在家庭方面,肖麗蓉提醒家屬,要經常和家里的老人保持溝通,多一些關愛,彌補他們情感的缺失和心理需求。

[責任編輯:張曉靜]