王曌博士

中新網北京2月14日電(岳川) “北京市科技新星”、“北京市青年骨幹人才”、“昌平區十大優秀青年”……這是屬于王曌——一位就職于北京昌平科技園區民營科技企業的80後博士的頭銜。

王曌是一位完全由中國高校培養出的高科技人才。出生于江南水鄉的王曌,在祖國北端的哈爾濱度過了十年求學生涯,這讓她身上既有南方姑娘的細致,也有北方女孩的幹練。

2011年,王曌從哈爾濱工業大學畢業,獲光學工程專業博士學位。手握數份來自各大科研院所和外資企業的豐厚邀約,但王曌卻謝絕了這些在外人眼中極好的選擇,而是加入了愛博諾德(北京)醫療科技有限公司——這是一家彼時還處于初創階段的科技企業,算上王曌,整個公司只有七名員工。

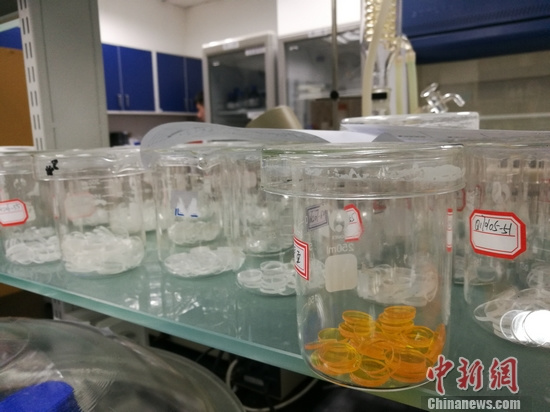

凝聚高科技的產品

自那之後的很長一段時間里,王曌時常能聽到這樣的疑問:為什麼要冒險加入一家創業型公司?她的回答是因為一番話,“一番我聽起來非常棒的話。”

“未來你設計的產品將會植入千萬個眼科患者的眼內,無數人的重見光明足以證明你的價值。你願不願意和我們一起,為中國的眼科行業做點什麼?”

這番話深深打動了王曌,甚至現在她還能回想起那時雀躍的心情,“我知道加入一家創業型公司是有風險的,但是我更喜歡迎接挑戰。公司堅持的事業,也是我願意去做的。”

帶著“大不了從頭再來”的信念,王曌來到北京加入創業大軍。令她沒有想到的是,企業的發展大大快過其預期。如今,王曌已是公司的技術總監,同事過百人。

生產車間中的技術人員

六年時間,王曌已獨立或聯合獲專利30余項,由她主導研發的可折疊人工晶體,使數萬白內障患者重見光明。去年,昌平區政府更將她推薦為年度“北京榜樣”。王曌說自己是幸運的,能在離開學校後,遇見人生的另一位導師。

王曌話中的這位導師,就是愛博諾德的創始人解江冰博士,入選“千人計劃”與“海聚工程”的行業專家。2010年,解江冰辭去美國一家世界500強企業首席科學家之職,繼而回國創業。正是他的感召,把王曌這位光學博士帶進了眼科科技行業。

加入愛博諾德科研團隊後,王曌主持了普諾明A1-UV非球面人工晶狀體研發的光學設計工程。對于白內障患者而言,相比過去硬式晶體,植入可折疊人工晶體創口更小,只需幾分鐘便可完成微創手術,且無需縫合。但領域內進口產品的定價卻十分高昂,解江冰說,此類進口產品賣到中國的價格,是其在本國銷售的兩至三倍。

2014年7月,A1-UV非球面人工晶狀體獲得了國家食藥監總局的產品注冊證,這是國內第一款完全自主知識產權、民族品牌的可折疊人工晶體,填補了技術和產品上的空白。這枚僅有0.02g重的“小東西”,卻承載了從光學設計到精密加工,其間多項高新技術匯集而成的科技重量。

愛博諾德創始人解江冰博士

僅在去年,A1-UV非球面人工晶狀體就銷售8萬余片,售價普遍比同類進口產品低30%-50%,可為患者節省約千元。解江冰說,即便是這個價格,未來也還有下調的空間。

相比價格,更讓解江冰自信的,是產品的質量。只要產品過硬,就一定會有競爭力,這是他一直相信的,“中國不缺產品,缺的是好產品。像華為、vivo的手機,只要產品做得好,就一定有市場。我們的產品質量,已經達到甚至超過同類進口產品的水平。”

A1-UV非球面人工晶狀體面世後,愛博諾德並未固步自封,王曌和她的團隊繼續著在眼科科技領域的創新。近來,團隊正在聚焦青少年近視的矯正治療,公司在該領域的首個產品角膜塑形鏡已進入臨床隨訪期,後續產品也在開發中。解江冰說,單靠一項技術或一個配方,不足以長期成就一家企業。

不僅如此,公司還逐漸將視野拓展至全球。就在不久前,愛博諾德剛剛接下了一張來自德國的訂單。標注著中國制造的高端眼科產品,正走出國門,走向世界。(完)

[責任編輯:郭碧娟]