原標題:在中國碰了幾個釘子後,新加坡似乎清醒點兒了

最近一年多,中國和新加坡之間有了點小小風雨。我島也早已寫過,“南海水太深,新加坡你就不要瞎攪和了”。

不過最近,新加坡的態度似乎有點變了。這體現在新加坡總理李顯龍最近的一番話里。

表達

最近,在出席一個對話會時,李顯龍說:“許多國家奉行單邊主義很可能造成’大家皆輸’的局面,對于像新加坡這麼一個小國而言,這將是個很難運作的環境。”

李顯龍還高度讚賞了習近平在達沃斯論壇上的講話,認為其對全球化和中國開放的積極評價,對民眾應當分享全球化成果的呼吁,是“非常有說服力的”、非比尋常的,因為這類內容的演講一般會被以為是由西方領導人或國際基金總裁發表的,中國促進了戰略環境的變化。

而在這番表態的最後,李顯龍還專門強調,“中國和美國的關係是世界上一個最重要的雙邊關係,新加坡向來是這兩個國家的朋友,也希望繼續成為它們的朋友”,“中美應該在亞太地區擁努力培育兩國共同而非排他的’朋友圈’,新加坡就希望在這中美勢力這兩個圓圈的重疊區內。”

其實,早前一直有不少國人視新加坡為“親戚”,畢竟華人比重在那兒放著。但這兩年新方突變的畫風突變,也讓中國從官方到民間都開始對其重新審視。

想想也是,一個“親戚”國家,積極追隨美國的“重返亞太”戰略,與其簽訂一大堆雙邊防務協定;不僅給在南海到處碰瓷的美國軍艦和飛機歇腳之地,還在東盟內部各種場合拿著“南海仲裁”做文章……李顯龍這次提到中新南海分歧時也說了,“我們的觀點不完全一致,但我們也不是對立的……必須在不影響整體關係的前提下,處理這些問題”。

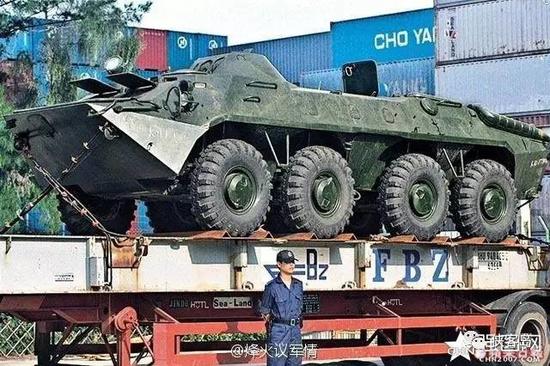

于是,中國要跟馬來西亞一起弄個深水港,就被解讀為“要在經貿上對付新加坡”;本來挺低調、跟臺灣勾搭許久的“星光”計劃,也因為自己的烏龍,9輛裝甲車稀里糊涂地在香港特區港口“登陸”,被特區海關依法查扣了。

這幾番關係往來,一時確實有點風吹草動的意思。

事件

關于新加坡裝甲車被香港查扣這件事,島叔想多說幾句。

這事兒發生之後,新加坡好像忘了一直高舉的“法治”大旗,反復討要;直到最近幾天,外交部發言人也被此事連續纏問了四五次。其實中國政府的答案早就說清楚了:“第一,請大家尊重香港的法治;第二,跟中國打交道,拜托先注意提示——必須堅持一個中國原則,不要損害中國主權。”

畢竟,作為一個主權國家,新加坡跟美國、澳大利亞和日本搞防務合作,我們也無可厚非。但如果這種合作,或明或暗地針對中國,中國也有權利表達不愉快。畢竟,雖然“星光”計劃存在了很久,但那時,至少臺灣當局還堅持自己是中國人,現在還搞,什麼意思?

一直以來,都有人從地緣政治的角度,對新加坡的行為做出解讀,認為新加坡作為“彈丸之地”,身居戰略要衝,若想保證自己的安全,就必須確保周邊國家的“均勢”。以前中國又窮又弱無所謂,現在中國似乎是崛起了,開始讓世界老大美國都不能淡定了,所以,新加坡需要努力跟著一起,“搞搞平衡”。

若完全按照西方文化的邏輯模式,這麼解讀,沒毛病。但問題在于,新加坡地處東南亞,而中國文化的邏輯是另一副樣子。

文明

曾有歷史學家認為,西方文明是根植于“商業”之上的文明,中國則是典型的農耕文明。兩種文明的邏輯不同之處在于,“商業”決定了對利益的追逐,因此需要去探(擴)索(張);“農耕”追求的是安定生活,在乎安全和秩序。過去一百多年中,原本中華文明佔主流的新加坡,面對工業化世界中西方的強勢和東方的衰微,借著被殖民的文化遺存,在精神上“脫亞入歐”。

接受西方文化本身不是壞事,但是如果借西方文明在工業化社會的強勢而對東方文明產生鄙視,自視高人一等,可能就要有問題了。

此種鄙視鏈下,行為大約有兩種:或對其他鄰居開始指手畫腳,總想著“教育”大家;或不顧自身實力,追求投射出加倍的影響力。前一種如新加坡,曾一度在海峽兩岸、東南亞、亞洲乃至全世界“黑白通吃”、左右逢源,扮演著東盟“師爺”的角色;後一種,最典型的反面教材當屬二戰前的日本。

更現實的安全考慮在于,新加坡篤信遠交近攻,自獨立以來,在安全上對馬來西亞、印尼等東南亞國家統統不放心,對中國不放心,只對美國放心;因此,他們認為,美國在東南亞地區的軍事存在不可或缺,新加坡也因此成為東南亞地區最歡迎美國“亞太再平衡”戰略的國家。

在他們眼中,中國的和平崛起尚不確定,在安全上對地區的貢獻還沒有得到檢驗,只有美國可以確保該地區的秩序,也只能美國可以平衡中國的力量。

當然了,以前新加坡緊跟“世界老大”亦步亦趨的做法,似乎很安全。但時移勢易,最近地主家似乎沒有余糧了,因為“全球化”和國內矛盾的交互作用,曾經的旗手美國,現在也開始表現出某種“孤立主義”的傾向。

“孤立主義”,或說“關門主義”,其實也是個跨越文明差異的人性共識。前有當年的英國,死活不肯加入歐共體;後有川普的“再次偉大”願景。想當年,中國王朝盛世時候,也是都有“普世主義”色彩,衰微時,也不免產生森嚴狹隘的民族意識和閉關鎖國。

說這個,也是為了更好地理解今天的天下大勢。

形勢

在上一波全球化過程中,中國雖然敞開懷抱擁抱浪潮,並一躍而成第二大經濟體,但不同于新加坡的地方是,中國始終清醒地從世界歷史中認識到了西方文明邏輯可能導致的危險。中國一直強調的“特色”,本質上,就是要探索如何將自己傳統的文明思維與現代社會相適應,努力繞開西方文明的魔咒“修昔底德陷阱”(後起大國總是會以武力挑戰現存大國之下的秩序),走出一條不同的發展道路(不靠對外武力、殖民、擴張、掠奪完成原始積累)。

這一點上,中國是很認真的。中國一方面承認自己崛起,一方面也要求國際秩序更加公平合理,不是弱肉強食式的;是以“參與”和“影響”現有秩序的方式,不搞“推翻”、“另起爐灶”、“取而代之”。

李顯龍為什麼要盛讚習近平、隱晦地批評“有些國家搞單邊主義”?想想吧,如果真的“美國公司都回美國,美國人只買美國貨”,美國幹脆退出全球化,揮舞起保護主義的大錘、高築貿易壁壘,像新加坡這種依靠金融和物流為生的國家,以後還怎麼混?

而世界上多數國家,恐怕也跟新加坡可能面臨的境地相差不大。畢竟,不是每個國家都有完備的國民經濟和工業體係。

考慮

如俠客島此前所寫,中新之間,前有臺灣問題,現有南海問題;有問題不可怕,關鍵是雙方要找到相對適應包容對方的政策和方案。凡事必然有個度,這個度在什麼地方有待斟酌。“島叔以為,中國應有兩個底線:一是新加坡不能摻和爭議問題,二是新加坡不能在中美間選邊站。”

換句話說,如果新加坡真想當個有存在感的小國,還像以前那樣跟著一個大國“制衡”中國,危險性絕對不小。即便中國沒有擴張性,但是總可能面臨“靠山山倒,靠人人跑”的窘境。美國退出TPP的滑稽(有可能最近川普就會簽署退出),應該是不錯又深刻的一課。

還好,李顯龍總理最近的這番講話,似乎是對這個問題有所領悟:“我們歡迎中國把觸角伸向區域,歡迎它在區域發揮更大的影響力。”

所以,不管新加坡如何在精神上“脫亞入歐”,也應該看到,和平穩定的東亞、東南亞和南海,不僅中國需要,新加坡也需要。我們願意共享繁榮,只要任何一方是真的要跟中國做朋友。中國的朋友圈肯定是開放的,也不想搞什麼“排他性”,不過我們分得清誰是朋友,誰的作為不夠朋友。

而對待朋友,我們有好酒。

[責任編輯:郭曉康]