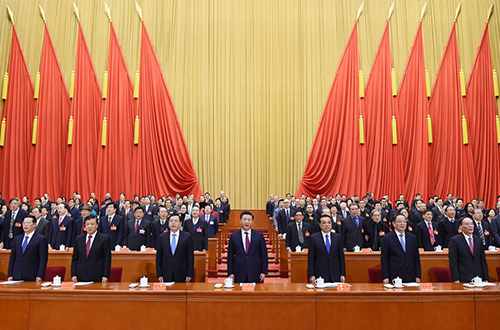

11月30日,中國文學藝術界聯合會第十次全國代表大會、中國作家協會第九次全國代表大會在北京人民大會堂開幕。黨和國家領導人習近平、李克強、張德江、俞正聲、劉雲山、王岐山、張高麗等出席大會。新華社記者 謝環馳 攝

央視網消息:瑞雪冬風帶來一年的尾聲,國歌嘹亮吹響精神的奮進。

11月30日,習近平在第十次文學藝術界聯合會全國代表大會、第九次作家協會全國代表大會上作主題發言。這份9500余字的發言是習近平關于我國文藝發展工作的係統論述,也是未來5年我國推進文藝發展工作的指導思想。

在2014年10月文藝工作座談會上,習近平與文藝工作者談及5個問題,兩年後,習近平在文聯十大、作協九大開幕式上對文藝工作者提出4點希望。從總結問題到提出建議,習近平熱愛中華文化、傾聽人民聲音、總攬時代發展、關注社會風尚,對文藝發展工作有了更加成熟的認識、更加全面的把握和更加從容的部署。

民族復興需要文化自信,文藝發展提供精神力量

“沒有中華文化繁榮興盛,就沒有中華民族偉大復興”,“沒有民族精神力量的不斷增強,一個國家、一個民族不可能屹立于世界民族之林”,習近平這兩個“沒有”突出的是一個大寫的“肯定”——一個民族的復興需要強大的物質力量,也需要強大的精神力量。

在每一個歷史時期,中華民族都留下了無數不朽作品。西周有詩經、戰國有楚辭、兩漢有散文,而後又有唐詩宋詞元曲,明清亦有小說。中華文化如此強大的創造力,如此輝煌的成就,積淀了中華民族的文化自信,構成了激勵中國人民和中華民族不斷前行的精神力量。

中華文化既是歷史的,也是當代的;既是民族的,也是世界的。截至2015年底,中國已在134個國家和地區建立500所孔子學院、1000個中小學孔子課堂,學員總數達到190萬人。

近兩年,中國優秀的原創文學作品也頻頻獲得國際獎項的青睞。莫言、劉慈欣、曹文軒等于諾貝爾獎、雨果獎、國際安徒生獎上均各有斬獲。

與此同時,國產影視作品也紛紛“走出去”,為中外文化交流做出貢獻。紀錄片《舌尖上的中國》用地道的中國美食徵服了大批海外粉絲,電視劇《媳婦的美好時代》成為在非洲傳播中國價值觀的“熒屏大使”,而就在前不久,中國知名動作明星成龍身著黑色絲光的中式長衫,領取了美國電影藝術與科學學院頒發的奧斯卡終身成就獎。在獲獎感言中,他激動地表示:“我的祖國成就了我!我自豪自己是中國人!”

文化是一個國家、一個民族的靈魂。習近平的文化自信根植于他對偉大祖國的熱愛,“只要文藝工作者堅持不忘本來、吸收外來、面向未來,做到在繼承中轉化、在學習中超越,中國文藝就能夠以鮮明的中國特色、中國風格、中國氣派屹立世界。”

民族復興需要為了人民,文藝發展服務人民生活

人民需要藝術,藝術更需要人民。關于“為人民服務”這個文藝創作導向,早在74年前的延安文藝座談會上,就已經成為中國共產黨指導文藝發展工作的基本原則。對于這個基本原則,習近平有所繼承,也有所創新。習近平說:“文藝創作方法有一百條、一千條,但最根本的方法是扎根人民。只有同人民在一起,藝術之樹才能常青。”

人民,不是抽象的符號,而是一個一個具體的人,有血有肉,有情感,有愛恨,有夢想,也有內心的衝突和掙扎。在古代,“關關雎鳩,在河之洲;窈窕淑女,君子好逑”反映了年輕人追求愛情的心理活動;“阿爺無大兒,木蘭無長兄,願為市鞍馬,從此替爺徵”講述了巾幗英雄花木蘭替父從軍徵戰沙場的孝悌故事。在當下,《海棠依舊》真實還原了國家總理周恩來的工作與生活;《彭德懷元帥》向觀眾展示了一位關懷晚輩、感情豐富的開國將領。只有切實反映人民生活,回應人們期盼,文藝創作才能像源頭活水一般流淌不盡。

習近平打過這樣一個比方,社會是一本大書,只有真正讀懂、讀透了這本大書,才能創作出優秀作品;廣大文藝工作者要努力上好社會這所大學校,讀好社會這本大書,創作出既有生活底蘊,又有藝術高度的優秀作品。

人民的需要是文藝存在的根本價值所在,一旦離開人民,文藝就會變成無根的浮萍、無病的呻吟、無魂的軀殼。能不能創作出優秀作品,最根本的取決于是否能為人民抒寫、為人民抒情、為人民抒懷。深刻的歷史變化,巨大的社會進步,活躍的精神生活,它們都為文藝發展提供了無盡的礦藏。

民族復興需要勇于創新,文藝發展把握時代脈搏

文章合為時而著,歌詩合為事而作。習近平對優秀文藝作品創作有一個巧妙的類比,創作偉大的作品,要有“望盡天涯路”的追求,忍受“獨上高樓”的寂寞和“昨夜西風凋碧樹”的清冷,更要有“衣帶漸寬終不悔,為伊消得人憔悴”的心甘情願,最後才能達到“眾里尋他千百度,驀然回首,那人卻在燈火闌珊處”的領悟。

創作,是文藝工作者的中心任務;作品,是文藝工作者的立身之本。一句“創新是文藝的生命”體現了習近平對文藝發展工作的深刻把握。他指出,優秀作品反映著一個國家、一個民族文化創新創造的能力和水平。中國人民不僅將為人類貢獻新的發展模式、發展道路,而且將把自己在文化創新創造中取得的成果奉獻給世界,“要把創新精神貫穿文藝創作全過程。”

文藝是時代前進的號角。創作優秀文藝作品需要回應時代的呼喚,文藝工作者要直面當下中國人民的生存現實,創造出豐富多樣的中國故事、中國形象、中國旋律。“時代楷模”駱抗先從醫62年,堅持“以德為先、患者至上”,先後救治數十萬乙肝患者;魏德友駐守邊防52年,秉持“我為祖國守邊防”的信念,至今過著“家住路盡頭,放牧即巡邏”的生活;“大國工匠”李萬君在車間用噴射2300攝氏度烈焰的焊槍實現中國高鐵的技術提速;胡雙錢在廠房用熟練打磨0.24毫米零部件的鉗工技術實現中國大飛機的自主騰飛;“強軍先鋒”張超在軍事訓練中犧牲時,年僅29歲;女飛行員余旭在飛行訓練中犧牲時,年僅30歲……

黨的十八大以來,在廣大文藝工作者辛勤努力下,我國文藝界出現新氣象新面貌,主旋律更加響亮,正能量更加強勁,為人民提供了豐富精神食糧,向世界展示了中華文化魅力。實踐充分證明,廣大文藝工作者心懷祖國人民、響應時代召喚、追求藝術理想,是一支有智慧有才情、敢擔當敢創新、可信賴可依靠的隊伍。

民族復興需要塑造靈魂,文藝發展引領社會風尚

文藝是鑄造靈魂的工程,文藝工作者是靈魂的工程師。優秀的文藝作品如同藍天里的陽光、春日里的暖風,它讓人們透過栩栩如生的文藝形象,獲知什麼是應該肯定和讚揚的,什麼是必須反對和否定的……習近平的叮囑為文藝工作者敲響了警鐘。

最近5年,我國文化產業一直保持著20%左右的高速增長,遠高于同期國內生產總值增速,在2015年,我國文化產業增加值達到逾2.5萬億元,佔同期國內生產總值比重的3.82%。文化產業的蓬勃發展成為當下我國經濟社會發展的重要推動力。

“文藝要塑造人心,創作者首先要塑造自己。”習近平在寄語文藝工作者時說,偉大的文藝展現偉大的靈魂,偉大的文藝來自偉大的靈魂。

他希望,廣大文藝工作者要把崇德尚藝作為一生的功課,努力追求真才學、好德行、高品位,做到德藝雙馨,成為先進文化的踐行者、社會風尚的引領者,在為祖國、為人民立德立言中成就自我、實現價值。

同時,在實現中華民族偉大復興的新時代,文藝工作者應該充分認識到肩上的責任,積極弘揚以愛國主義為核心的民族精神和以改革創新為核心的時代精神,努力成為中華文化的繼承者、國外文化的學習者、真善美的傳播者,讓中國精神引領社會風尚、熏陶人們心靈。

蓋有非常之功,必待非常之人。在奮鬥于中華民族偉大復興的新時代,中國需要堅忍不拔的偉大精神,需要振奮人心的偉大作品;人民呼喚真實的生活聲音,呼喚傑出的文藝作者。

只要不忘初心,繼續前進,廣大文藝工作者一定能夠立足新起點,共同築起中華民族偉大復興時代的文藝高峰!(文/錢景童 張莉)

[責任編輯:盧佳靜]