治霾數據與民眾直觀感受間的不匹配,一直是個重要話題。

截至10月19日,京津冀及周邊地區PM2.5平均濃度同比下降14.3%,高于8.5%的全國平均水平。

但公眾的直觀感受是,今年供暖季還未到,京津冀地區10月份就已經出現兩次持續時間較長、范圍較大的污染過程。

10月22日,澎湃新聞(www.thepaper.cn)採訪了三位權威專家,在他們看來,“大氣十條”制定三年來的治污思路和方向正確,環保部、中科院、中國氣象局和有關科研院所的觀測、分析數據都顯示,秋冬季節的重污染持續天數和峰值濃度都在下降。

中國工程院院士、清華大學環境學院院長賀克斌說,只是目前污染物濃度下降的幅度還沒有達到公眾通過目測和直觀感覺就能區分出來的程度。所以污染物還需要繼續下降,再經過一段時間後,老百姓逐漸會感受到這個變化。

環保部部長陳吉寧日前也強調,要把今年供暖期間的重污染天氣應對作為大氣污染防治工作的重中之重,把人民群眾的獲得感和幸福感作為重污染天氣應對的出發點、落腳點。

74城PM2.5平均濃度兩年下降23.6%

賀克斌參與了“大氣十條”中期評估。

他告訴澎湃新聞,大氣環境質量有沒有改善要看兩個數據:污染物年平均濃度、秋冬季節重污染天氣持續天數及峰值濃度。

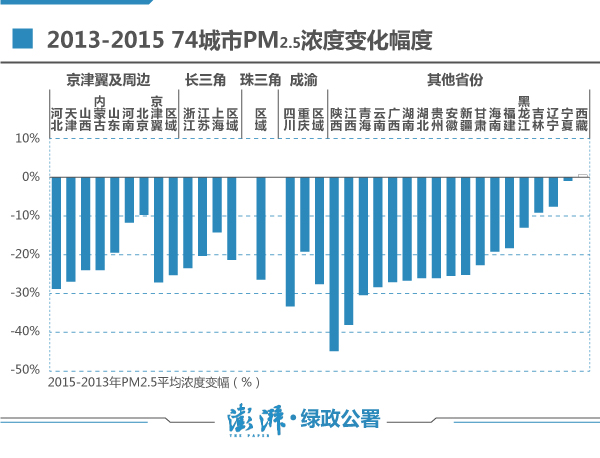

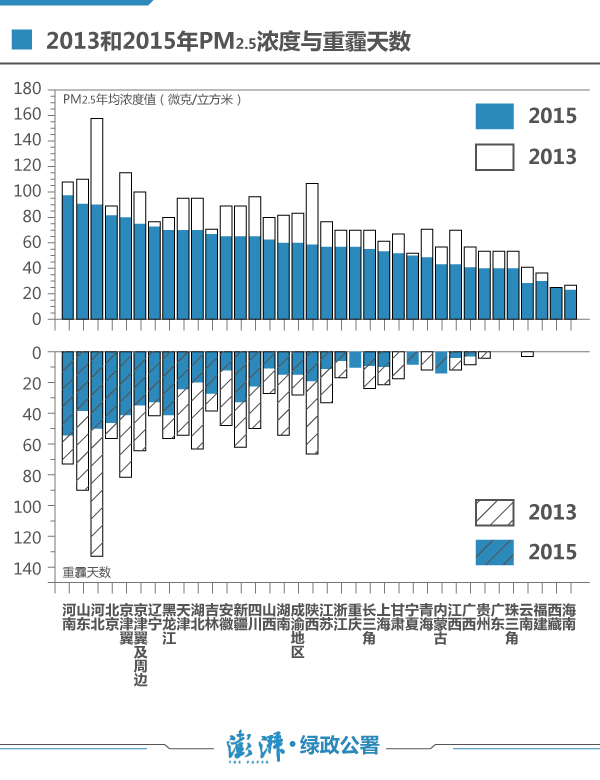

從2016年7月5日中國工程院發布的 “大氣十條”中期評估報告來看,2013年以來,我國PM2.5、PM10、NO2(二氧化氮)、SO2(二氧化硫)和CO(一氧化碳)年均濃度和超標率均逐年下降,大多數城市重污染天數減少。

評估報告顯示,2015年,全國74個重點城市PM2.5平均濃度為55微克每立方米,相對于2013年的72微克每立方米下降23.6%;日均值超標天數的比例由2013年的33.2%降至2015年的20.8%。

2015年74個重點城市共發生846天次重度污染和238天次嚴重污染,較2014和2013年降幅分別為28.1%、24.9%以及49.9%、63.7%。此外,京津冀地區NO2、SO2濃度也相對2013年下降9.8%、44.9%。

今年的數據又比去年漂亮。截至10月19日,京津冀及周邊地區PM2.5平均濃度同比下降14.3%,高于8.5%的全國平均水平。其中北京下降8.5%,天津下降7.8%,河北下降15.7%,山東下降8.7%,山西下降2.0%,內蒙古下降13.5%,河南下降13.3%。

然而,近幾年的9、10月份,特別是“十一”假期前後,採暖季未到,京津冀及周邊地區都會頻現重污染天氣過程。

中國環科院研究員柴發合告訴澎湃新聞,這個時段處于季節轉換時期,在京津冀地區會形成靜穩、高濕的氣象條件,非常容易產生污染物的累積效應。

“氣象條件不可控,但經過人為努力,我們其實可以看到,重污染天氣發生的頻率和強度都得到了明顯改善。”柴發合說。

今年重污染應急措施應更有力、有序

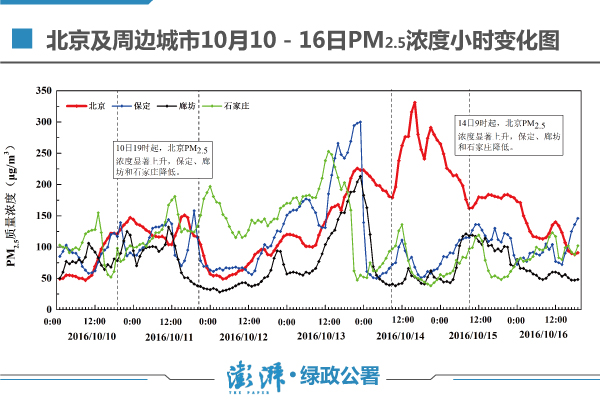

值得注意的是,在今年10月11日起京津冀地區經歷的那次重污染天氣過程中,北京儼然“淪陷”,達到這一地區空氣質量指數的“高峰”。

從10月13日開始,華北大部分地區空氣質量明顯好轉,但污染氣團仍滯留在北京山前地區,同時受本地機動車污染排放等因素影響,以及高濕天氣條件下氮氧化物等前體物向硝酸鹽的二次轉化加劇,北京市14日11時至夜間出現短時嚴重污染,PM2.5日均濃度為242微克每立方米,空氣質量為重度污染,是區域內污染最重的城市。

澎湃新聞此前報道,北京的重污染過程除了與區域傳輸有關外,還與本地機動車污染排放有密切關係。

眾多網友不解,為何北京夜間也會出現短時嚴重污染情況,“夜里都不開車了,為何機動車是最大的排放源?”

中國工程院院士、清華大學環境學院院長賀克斌笑著回答:“夜里你不開車了,但有別人開啊。晚上12點以後燃燒柴油的大卡車都從六環放進來了,一輛大卡車排放的氮氧化物相當于二三十個小汽車排放的量,我們在路邊監測點經常測到PM2.5夜里2點到3點是峰值。”

為了證明這一結論,賀克斌帶領的團隊在路邊監測點同時檢測了PM1和黑炭值,“所有指向是一致的”。

賀克斌表示,公眾應該區分客流量和貨流量的差異,而不能僅僅考慮夜晚客流量減少這一個情況。

他還透露,我國絕大部分大卡車沒有裝尾氣顆粒捕捉器,目前國家正在制定相關標準,採取相應措施,強化大卡車的氮氧化物排放指標。

2013年9月,國務院發布的“大氣十條”提出,到2017年,京津冀區域PM2.5濃度要下降25%。

“大考“臨近,但今冬氣象並不給力。中科院大氣物理研究員王自發表示,多個預測模型已經證實,受厄爾尼諾氣候的影響,今年秋冬季,我國北方預計會出現南風多、逆溫時間長、靜穩天氣多等特點,這些氣候特徵都非常不利于空氣擴散,容易造成污染積聚。

10月21日,環保部部長陳吉寧在主持召開的京津冀及周邊地區大氣污染防治工作會議上指出,今冬明春是“大氣十條”確定的各項任務能否完成的關鍵時期。

“組織重污染天氣條件下的應急措施非常重要”,賀克斌說,去年冬天實施了三次重污染天氣應急措施,評估結果來看效果明顯。但去年首次實施時,還存在一些“措手不及”的情況,“今年冬天應該持之以恆,把應急措施組織得更有力、有序”。

“霾的治理不能靠風吹,根本上要靠減排”

重污染天氣時,北京市民就會“等風來”, 很多網民調侃“治霾還是要靠大風吹”。

賀克斌表示,北京位于太行山以東、燕山山脈以南,東南風、西南風如果達不到四級以上,污染物被推到山腳下後就會在山腳下回旋。在推送的過程中,又把唐山、山東、河南、河北等地的污染物往北京地區推送,呈現明顯的山前累積特徵。

賀克斌進一步解釋,PM2.5是組合最復雜的聚合體,它既有一次顆粒物的排放,也有排放出來二氧化硫、氮氧化物、VOCs等氣態物質在一定的溫度、濕度、光照作用下經過化學反應後產生的二次顆粒物。

“如果不採取應急措施的話,一次顆粒物排放量持續增加,污染物在原地累積增多;同時,濕度加大後化學反應增速,又產生大量二次顆粒物,污染物會產生非線性累積,成倍往上翻”。

在氣象條件不利的情況下,也就是水平和垂直對流方向均不利于污染物擴散時,北京本地產生的一次顆粒物、化學反應產生二次顆粒物,以及外來輸送的污染物疊加,“北京地區重污染一下子來的非常快”。

中科院大氣物理研究員王自發說,“風有兩個作用,既可以把污染送進來,也可以把它送出去。”

“霾的治理不能靠風吹,根本上要靠減排。”王自發說,大氣循環產生的風,如果遇到復合型風往同一地區吹,污染物就會累積在一個地方,這時若不採取應急措施,空氣指數就會“爆表”,這時候風其實是幫了倒忙。

賀克斌也表示,當已經形成重污染天氣這個後果時,大風一吹確實會起到吹散污染物的作用,但若想常年控制住重污染天氣,發力點還應在“排放口”。“當知道氣象上的不利條件要來時,通過預警,把放出去的一次顆粒物以及二次顆粒物產生的‘原料’全部都控制在低排放量水平,這樣最終產生的污染物就少了。”

目前,“排放口”的各項重大治理工程正在推進。

澎湃新聞從環保部獲悉,今年京津冀三地散煤清潔能源替代改造完成50萬余戶,替代散煤約150萬噸,削減主要污染物約4萬噸,北京、天津、保定、廊坊主城區實現散煤“清零”。

火電機組超低排放改造方面,截至9月底七省(區、市)共完成1.3億千瓦改造任務,佔全部燃煤機組總裝機容量的40.5%,河北省率先全面完成改造任務。黃標車及老舊車淘汰方面,已累計淘汰81.4萬輛,完成目標任務的68.1%。

[責任編輯:韓靜]