採訪團合影 劉志強攝

南方網訊(記者/王瑭琳)“紅軍不怕遠徵難,萬水千山只等閒。”80年前,舉世聞名的中國工農紅軍二萬五千里長徵,以紅軍三大主力在甘肅會寧勝利會師宣告結束。這條灑遍紅軍將士鮮血的崎嶇徵途,為後世留下了一部生命寫就的壯烈史詩,一座令人永世仰望的精神高峰,它已成為中國人民堅定無畏的精神象徵。

但對于今天生活在大都市的人,特別是我們這一代80、90後年輕人而言,真實的長徵之路充滿著無法想象的艱苦。有幸借著由中央網信辦舉辦的“2016‘長徵路上奔小康’網絡媒體‘走轉改’大型主題採訪活動”的機會,可以讓我們重返歷史現場,用青春丈量革命熱土,感受當年的長徵精神。

弘揚長徵精神 江西脫貧有“絕招”

2015年3月6日,習總書記在參加十二屆全國人大三次會議江西代表團審議時強調,要著力推動老區特別是原中央蘇區加快發展,決不能讓老區群眾在全面建成小康社會進程中掉隊,立下愚公志、打好攻堅戰,讓老區人民同全國人民共享全面建成小康社會成果。

在採訪的過程中,扶貧、脫貧始終貫穿始終。而選準產業,找對路子,是脫貧致富的關鍵。

印象最深的是興國縣傑村鄉含田村64歲的李考鳳因家里發展動力不足,全家只能靠李考鳳種地和兒子在村里打工為生。

為幫助她脫貧致富,村里幫助她爭取到貸款入股蔬菜基地,李考鳳也在基地務工。 “在這里務工,家人和家務事能兼顧,一個月下來能拿到1800多元工資,日子比原先好多了。”李考鳳談起現在的生活,臉上樂開了花,那種幸福感在當下便感染了在場所有人。

李考鳳談起現在的生活笑開了花(南方網王瑭琳攝)

還有于都縣羅坳大橋中心村移民新村移民陳佛生在接受記者採訪時,不斷反復一句:“以前吃苦的日子總算到頭了。”

原來,古嶂片區本是于都縣羅坳鎮的一個行政村,離圩鎮有20多公里,平均海拔500多米,當地人稱“小青藏高原”。但由于山高路遠,交通不便,住房破舊,小孩上學難,村民就醫難等現實問題困擾著村民。

為了讓深山移民走出大山脫貧致富,羅坳鎮黨委、政府將移民搬遷扶貧作為一項重要民生工程來抓,建成了羅坳大橋中心村移民新村、上歐工業新區移民搬遷安置示范區等一批“進城進園”新型社區,安置深山區貧困群眾1235戶5899人,有效實現了扶貧開發與工業化、城鎮化與農業現代化發展有機統一。

陳佛生沒想到,窮了大半輩子,家中裝上光伏發電係統後,當上了“發電站站長”,一年增收5000余元。年邁的陳佛生是于都縣光伏扶貧試點的第一批並網發電受益者。在該村,142戶貧困戶家中都安裝了光伏發電係統。

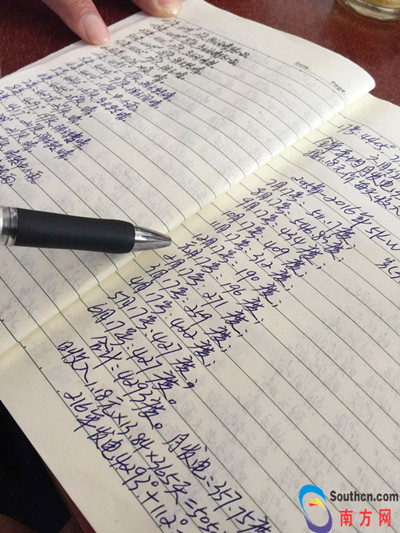

村民陳佛生的“致富賬本”(南方網王瑭琳攝)

除了蔬菜基地產業、光伏產業以外,江西也在積極探索“互聯網+扶貧”的江西模式。

“農家書屋+電商”服務站不僅豐富了村民的口袋,也助推了興國縣的經濟發展。由于服務站有專門的技術、物流支持,為村民提供代買、代賣等便民服務,實現了可觀的經濟效益,所以也點燃了村民投身“互聯網+農業”的創業激情。

不僅是在興國縣,近年來通過政府扶持,瑞金市現在不僅有了農村e郵網,還有了淘實惠電商服務網、阿里巴巴農村淘寶網,電子商務孵化園、瑞金特色館也迅速成型運營,電商從業人員超過4000人。

插上“互聯網+”的翅膀,江西扶貧方式有“絕招”。

為了奔小康,扶貧幹部們也是蠻拼的

扶貧先扶志,在江西這樣的地方,顯得格外重要。擺脫意識貧困和思路貧困,針對的不僅僅是困難群眾,更重要的是黨員幹部。在採訪的過程中,讓我印象最深的不僅是已脫貧致富的村民,還有那些為了幫助村民脫貧的扶貧幹部們,他們也是蠻拼的。

在採訪的過程中,聽到扶貧幹部最多的,就是為了讓村民們擺脫貧困,費勁了心思,通過每家每戶的仔細走訪,‘量身定制’精準施策。”

興國縣是中國著名的蘇區模范縣、紅軍縣、中國烈士第一縣和譽滿中華的將軍縣。全縣姓名可考的烈士達23179名,孕育了56位共和國開國將軍。

產業扶貧,是興國縣脫貧的“絕招”,通過探索 “五個一”模式,著力推進產業扶貧,以扶貧產業基地建設為龍頭,讓每一個扶貧產業項目落地生根,帶領貧困家庭脫貧致富,並在產業發展中持續受益。

傑村鄉組織宣傳委員何香平(南方網王瑭琳攝)

每天工作10小時是傑村鄉組織宣傳委員何香平的常態,但一條好的脫貧路子,往往能惠澤更多困難群眾,何香平總是笑著說:“扶貧,再苦再累,都值得。”

除了何香平以外,“平時除了處理文件,只要有時間,我就經常走訪村民的家,看看有什麼需要幫助的,這樣才能把扶貧工作落實到實處”,壬田鎮黨委書記劉志斌堅定地說,只要扶貧幹部功夫下得深,弘揚長徵精神,帶領村民們奔小康,最終距離打贏這場攻堅戰也就越來越近了。”

重走長徵路 記者們這樣做

在這次的採訪活動中,大多記者的年齡都是80、90後。不僅扶貧幹部和脫貧村民蠻拼,就連記者們,也都是蠻拼的。

在出發前,工作人員就告訴我們說江西天氣溫度高,要做好心理準備。但這次的活動中,我看到很多記者不僅在車上沒有停下手中敲打的鍵盤,在採訪的過程中,每遇到一個可以採訪的村民,就像遇到一座新聞“富礦”。

中青在線 中國青年報 忤楠攝

高溫,似乎對記者們沒有造成什麼太大的影響。這種蠻勁,我想是對新聞行業的敬仰吧。

採訪活動雖然結束了,但是江西留給我的影響卻是至深致遠的。

如今的江西正處于加速發展的爬坡期、全面小康的攻堅期、生態建設的提升期。在這個關鍵階段,更需要長徵精神的大力指引,充分利用江西紅色資源,結合新的實際,弘揚井岡山精神和蘇區幹部好作風。

在這5天的採訪里,短暫卻很有意義。

我們重走長徵路,用青春丈量革命熱土。

我想,作為新一代的青年,更應該時刻弘揚跨越時空的長徵精神,才會擔負起祖國與人民交托的重任,進而照亮中國夢。

[責任編輯:尹賽楠]