臺灣作家棒喝“臺獨”:未來年輕人都要靠大陸吃飯

臺灣包袱鋪,猛料擋不住!近日,一向愛說實話的臺灣作家王豐發表了一篇臉譜網貼文,棒喝“臺獨”分子洗腦年輕人,直言大陸是年輕人的“根本與原鄉”、“未來臺灣的年輕人都得要靠大陸吃飯”。剛剛爽過10天長假(還不是因為平時加班多)回歸工作崗位的撩叔今天就跟大家聊聊這事兒。

王豐在帖文中表示,島內有些新聞里老是“臺裔”、“華裔”攪來攪去,就是避開稱“中國人”。試問,何來“臺裔”?有沒有搞懂“裔”字的意思呢?難道我們可以稱某人是閩裔、是魯裔、是鄂裔、是晉裔……嗎?如果這樣講得通,那特朗普是紐約人,我們是不是要說特朗普是“紐裔”呢?

王豐說,我認為,若幹年輕一代的臺灣朋友,不論目前從事什麼行業,如果不能稍稍沉淀一下自己的觀念,稍稍從根拯救、調整一下自己,最終吃虧的終究是自己。道理很簡單,這是一個很現實的問題:二十一世紀必然是中國世紀,未來臺灣的年輕人都得要靠大陸吃飯。

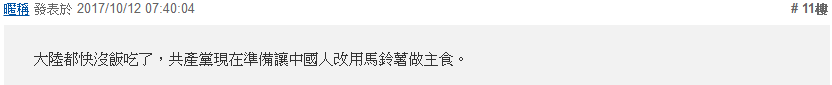

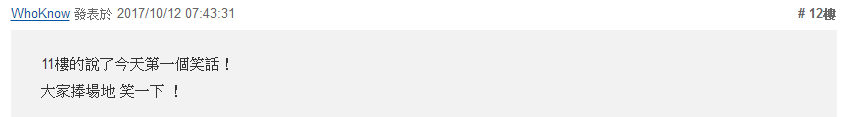

這番言論讓“臺獨”分子的玻璃心碎了一地,不少“獨蟲”在貼文評論中對王豐進行人身攻擊,玩起偷換概念、模糊焦點的老把戲。更有人在“茶葉蛋”之後,造出了“馬鈴薯”的梗。

樓下趕快來“捧場”:

該網友據理力爭,並翻出了一條鏈接:

(http://paper.people.com.cn/rmrb/html/2016-03/20/nw.D110000renmrb_20160320_1-09.htm)鏈接如前,感興趣的朋友可以瀏覽一下。

看了這樣的報道,卻得出“大陸人快沒飯吃”的結論,撩叔只想說:

不過邏輯再清奇,也擋不住鐵一般的事實。民進黨當局執政後,兩岸人民都在感受飛一般的速度,不同的是,大陸地區在飛一般地發展,臺灣地區在飛一般地滑坡。

臺灣《旺報》文章指出,臺灣曾經擁有強大科技實力,但產業與政策的偏食,加上在移動網絡應用時代的缺席,象徵科技力的專利數已被遠拋在後面。

以去年瑞士洛桑管理學院的“2016年IMD世界競爭力年報”為例,臺灣排名第14,較2015年退步3名,除了經濟表現下滑、“企業效能”與“基礎建設”排名也都退步,其中的科技與科學原本都是臺灣的相對強項,但這次成績不佳的理由,包括ICT服務業偏低、科技相關法規落後、科研水平和產學合作差強人意等。

不少臺灣學校的師生到國際上拿到發明大獎,但最後商品化的少之又少,同一學校係所彼此間也不合作;但大陸近來熱衷于產官學合作,清華大學與富士康共同專利超過千件,北京大學更自辦企業北大方正,來轉化學校的科研成果。

《旺報》評論,“三流企業賣苦力、二流企業賣產品、一流企業做專利。”大陸正在“全民皆拼”專利戰,善用產官學合作,打造能商業化的科技發明,引領產業潮流;同一時間,臺灣卻陷入長年政治內耗,在產學合作上停滯不前,國際競爭力排行連續下滑,早已敲響警鐘。

還是網友總結的到位:

當然,在祖國發展日益強盛的當下,只要肯打開眼睛、耳朵,看看世界,就能清楚地戳破“別有用心”之人的謊言和謬論。臺灣青年朋友,甚至曾經受過“臺獨”蠱惑的年輕人隨著眼界的開闊,見識的豐富,也開始轉變思維和觀念,來大陸挑戰自我,開始新的人生徵途。

時間會證明,錯的終究是錯的,而勇于改正,則善莫大焉。

理性的網友表達了這樣的態度:忠言總是逆耳,把自己困在臺灣,不去了解大陸不就跟很多年前的“閉關鎖國”一樣嘛!未來是年輕人的時代,放開心胸了解對方才有贏的機會。

這話說得沒錯,溝通、交流、相互了解才有發展機會進步,了解了大陸才能更加了解臺灣自己。另外這位臺胞朋友,直接講“祖國”就好了,都是一家人不用客氣。

兩岸青年共同肩負著祖國的未來,而所有試圖阻礙兩岸交流發展的伎倆都會在歷史大潮面前土崩瓦解。

臺灣年輕人同樣對美好生活充滿向往,只要努力,未來發展會有很多選擇。但是如果只願意被別有用心的人蒙著眼睛“摸黑”前行,“一葉障目”刻意忽視迅速發展的祖國大陸,與近在眼前的大好機遇擦身而過,那真是太太太可惜了。

聲明:本文為“臺灣包袱鋪”團隊投稿作品,內容係作者個人觀點,與中國臺灣網無關。

[責任編輯:高旭]