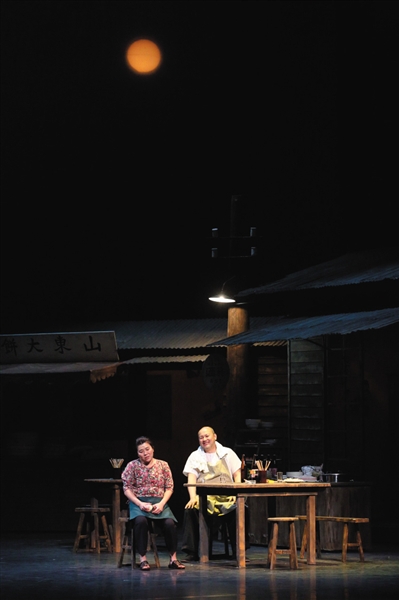

幕後:“溫情”吳念真與《臺北上午零時》

吳念真編劇執導的“這些人那些事”大陸版舞臺劇《臺北上午零時》于2015年1月22日在國家大劇院首演。話劇《臺北上午零時》的故事便發生于上世紀60年代的臺灣,取材自吳念真年輕時當學徒的生活經驗。講述了上世紀60年代至90年代,三個從“下港”上來臺北討生活的年輕人彼此支持的生活以及與面店打工女孩的感情糾葛。吳念真將自己青春時期最深沉的記憶寫進這部話劇,“我也是十五、六歲的年紀只身來到陌生城市討生活,為夢想而打拼,對愛情十分憧憬又不知該如何表達。”

因與臺灣電影大師侯孝賢、楊德昌合作了《戀戀風塵》《悲情城市》《一一》等經典作品,編劇吳念真的名字被大陸影迷所熟知。2011年,吳念真的散文集《這些人,那些事》在大陸暢銷,不少人因此了解到,原來他寫小說的時間比寫劇本還要早。上周末,這個“臺灣最會講故事的人”攜其編導的舞臺劇《臺北上午零時》登陸北京國家大劇院,造成一票難求的盛況,還吸引到袁泉、馮遠徵、梅婷等人慕名前來。與吳念真的電影一樣,這部舞臺劇將這個發生在特定年代的故事娓娓道來,質樸情深,引人入勝。劇中涉及年輕人在大城市打拼奮鬥,朋友兄弟之間的兩肋插刀,以及青春萌動的愛情,都令不少觀眾產生共鳴,甚至潸然淚下。在創作手法上,拍電影出身的吳念真也採用了許多電影化的敘事方式,在舞臺上實現了蒙太奇式的場景切換。

吳念真編劇執導的“這些人那些事”大陸版舞臺劇《臺北上午零時》于2015年1月22日在國家大劇院首演。1月23日,吳念真攜兩位主創參加在國家大劇院參加鳳凰公演禮,圖為吳念真。(中國臺灣網 張潔 攝)

深色毛衣、牛仔褲、圓形黑框眼鏡,內斂隨和的穿著如同他筆尖的樸素語調,吳念真甫一登臺,便迎來在座觀眾的熱烈掌聲。早在許多年前,這位“臺灣最會講故事的人”的作品已穿越海峽,觸摸到大陸青年的心。他筆下的生老病死,那些面孔與身影,生活的殘酷與溫柔曾帶給我們良多共鳴與喟嘆。

“用情最深”的《臺北上午零時》

繼吳念真編劇並導演的話劇《臺北上午零時》于1月22日在國家大劇院首演後,23日他攜兩位主創黃韻玲和吳定謙共同參加該話劇的公演禮。

人們談及吳念真,便會津津樂道于他“編劇、導演、作家”的多重身份,他1973年開始從事小說創作,曾連續三年獲得聯合報小說獎。1981年起,陸續創作了《戀戀風塵》、《老莫的第二個春天》、《悲情城市》等多部電影劇本,曾獲五次金馬獎最佳劇本獎。舞臺劇代表作有《人間條件》係列等。

公演禮上,吳念真隨意自如,侃侃而談。坐在臺上,與觀眾親密無間。他率性幽默倣佛相識多年的好友,風趣智慧講述人生體味又像慈愛的長者,然而,大家更願用“溫情的講故事的人”來描述他。面對面的交談,聽他似是漫不經心地娓娓道來,原本曾經貼合于《這些人,那些事》的作者形象,立刻豐滿立體起來。

生于上世紀50年代的吳念真,有一位礦工父親,從小生活在九份礦區的一個村子里。他曾在書中用“生命共同體”來形容那份濃厚的鄉土情,幾百戶人家就像一家人,懷揣著同一個簡單而真實的夢想,這對他未來的創作產生重要影響。

話劇《臺北上午零時》的故事便發生于上世紀60年代的臺灣,取材自吳念真年輕時當學徒的生活經驗。講述了上世紀60年代至90年代,三個從“下港”上來臺北討生活的年輕人彼此支持的生活以及與面店打工女孩的感情糾葛。吳念真將自己青春時期最深沉的記憶寫進這部話劇,“我也是十五、六歲的年紀只身來到陌生城市討生活,為夢想而打拼,對愛情十分憧憬又不知該如何表達。”

吳念真認為,《臺北上午零時》是《人間條件》係列中和自己人生最為接近的。有報道說,首先帶到大陸的這部《臺北上午零時》“用情最深”。他笑笑,不置可否。他認為,那個年代的質樸純真和美好希冀,在當下時代不易找尋。和臺灣一樣,大陸的大城市中也有許許多多外地年輕人,他們懷揣夢想、努力奮鬥。

“尋找夢想的故事,相信在大陸也時時刻刻都在發生。無論是大陸還是臺灣的年輕人,到大城市打拼的經歷都有相似之處。”《臺北上午零時》在大陸首映獲讚,打動許多大陸年輕人,便是因為這部話劇所反映的那個年代的臺灣故事與當下大陸年輕人的經歷產生了強烈共鳴。

說到這里,吳念真回憶起他在上海理發店曾經遇到的貴州女孩。女孩在上海打工,如果要回家,必須從上海坐飛機到貴陽後,再坐五小時巴士,之後再走一個半小時才可到家。她為了省錢沒有回過家,將來想要回家鄉開一家這樣的理發店。

新聞發布廳里的黃色燈光溫和而柔軟,陷入回憶中的吳念真稍微收了收握在手中的話筒,眼神發亮,在燈光中格外安靜慈祥,他說,這讓他忽然想到自己年輕時單純的夢想,這位貴州女孩令人非常感動。