漫畫:徐簡

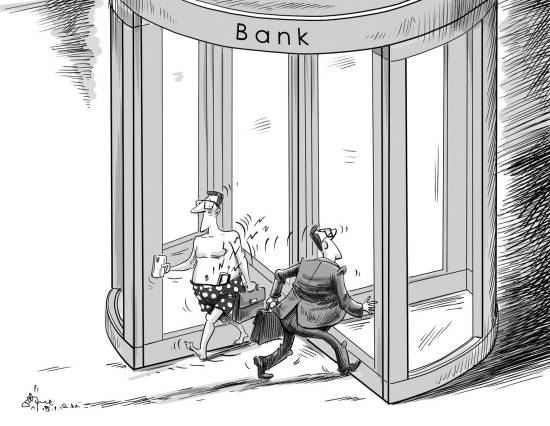

我國銀行發行信用卡逾4億張,每年信用卡交易總額超13萬億元。按規定,銀行應對信用卡信息安全和隱私保密,但調查發現,銀行信用卡客戶數據泄露現象頗為嚴重,一條條包括姓名、電話、地址、工作單位、開戶行等完整隱私的信用卡開戶數據,在網絡上形同“趕集”公開販賣。(《經濟參考報》1月12日)

《商業銀行信用卡業務監督管理辦法》明確規定,商業銀行未經客戶授權,不得將客戶相關信息用于本行信用卡業務以外的其他用途。全國人大《關于加強網絡信息保護的決定》,規定網絡服務者收集的公民個人電子信息必須嚴格保密,不得泄露、篡改、毀損,不得出售或者非法向他人提供。但現實是,監管部門種種規定屢成“一紙空文”,導致大量客戶信息被泄露,形成了信用卡信息交易“黑色”產業利益鏈。一些犯罪分子甚至將信用卡“按地區定制,先試用後付款”,並根據個人信息“品質”不同標價,價格每條從2分錢到5元錢不等。

信用卡信息泄密為何如此嚴重?據分析,原因有三方面:

一是監管部門沒有將商業銀行對客戶信息保密納入監管追責范圍,對銀行制定的信用卡保密條款缺乏統一規定,致使各銀行信用卡保密規定“五花八門”,處于放任自流狀態。

二是商業銀行沒有將信用卡客戶保密工作置于相應高度,內控漏洞多,懲處不力,致使一些銀行“內鬼”私自將客戶信息賣給不法謀利機構或個人。

三是銀行在泄密擔責中處于強勢地位,客戶處于分散狀態,加之法律存在問題,在信息泄露維權時,無法與銀行抗衡。對銀行信用卡相關條款,客戶也只能被動服從。比如按規定,消費者如果要維權,自己需要承擔舉證責任。而對于信息如何泄露、泄露給誰、造成了什麼樣的損失,這一係列舉證難題靠個人難以完成。而且,銀行對信用卡保密條款的表達晦澀,常將與保險、超市、網站等合作方“共享個人信息”等字樣置于合同不起眼位置,故意打免責“擦邊球”,使消費者在不知情中就授權將自己信息轉手,一旦遭遇泄露信息時,消費者如果想追責,這些免責條款就成了銀行的擋箭牌。

信用卡信息泄露並被非法販賣,極易誘發金融犯罪,尤其在一些存在漏洞的理財平臺,注冊會員只需持卡人姓名、身份證號碼、卡號等信息,即可劃轉資金,會給信用卡持有者造成資金損失。而且,也會影響銀行社會形象和聲譽,增加信用卡持有人對銀行安全保密的懼怕和擔憂心里,從而影響銀行信用卡中間業務進一步拓展。

為此,政府及監管部門應盡快舉起監管和法制兩柄“利劍”,斬斷信用卡非法交易“黑色利益鏈”,確保信用卡持卡人資金安全。要嚴肅追究泄露或故意買賣銀行卡信息的銀行員工行政責任甚至刑責。同時,將銀行個人信息保密納入重要監管內容,對泄露銀行客戶個人信息的機構及其負責人,要嚴懲不貸。(莫開偉)