臺灣光復背後的閩臺故事:來自福建的建議多被採納

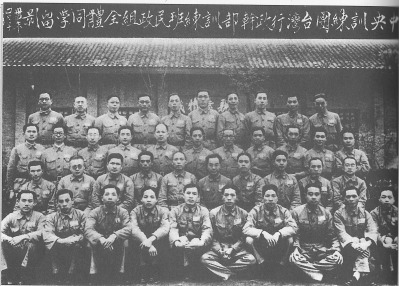

“臺幹班”第一期118名學員中閩籍學員有31人。(資料圖片)

老臺胞觀展感慨萬千。(資料圖片)

來自福建的建議多被採納

22日,“海峽壯歌——紀念抗日戰爭勝利暨臺灣光復70周年檔案圖片展”在北京開幕。展覽敘述了從1895年日本侵佔臺灣到1945年抗戰勝利臺灣光復期間,閩臺兩地人民共同走過的抗戰歷程以及所取得的偉大勝利。除了共同抵禦外侮,展覽的最後一個部分,單列一章《臺灣光復》,講述了一段有關閩臺共籌復臺、共建臺灣的鮮為人知的歷史故事。

時光隨著一張張泛黃的歷史照片倒轉回上世紀40年代。1943年12月,《開羅宣言》發表。其中,關于中國的領土主權問題,中美雙方同意:日本用武力從中國奪去的東北各省、臺灣和澎湖列島,戰後必須歸還中國。由此,當時的中國政府開始積極著手收復臺灣的調查研究和設計工作。次年4月17日,臺灣調查委員會設立,並任命曾任福建省主席、對臺灣情況較為熟悉的陳儀為主任,負責規劃臺灣的接收工作。

要制定接收方案,首先要充分了解和掌握臺灣的情況。省檔案局(館)巡視員林真告訴記者,當時重慶方面對臺灣的資料非常缺乏,實地調查又十分不便。閩臺曾為一府,歷史淵源深厚,福建長期致力于臺情資料的收集與研究。因此,應臺灣調查委員會之請,當時的福建省政府很快就提供了 《臺灣法令輯覽》 《臺灣考察報告》 等大量匯編資料。這些材料成為臺灣調查委員會制定接管計劃的參考教材。

1944年,當時的福建省政府機關刊物 《新福建》 推出“臺灣研究特輯”,陸續刊載 《閩臺關係論》 《認識臺灣》 等文,當時的福建 《中央日報》 還推出《臺灣光復運動紀念特輯》,刊載 《給革命的臺灣同胞》,對收復臺灣提出了許多建設性的意見。在各方的呼吁推動下,研究臺灣、了解臺灣也成為當時福建各界的熱門話題。

同年4月,福建省臨時參議會第二屆第二次大會通過陳村牧的《擬請中央恢復臺灣省制案》以及黃謙若提出的《關于發動研究臺灣問題,加強民眾意識》決議案等。林真表示,由于閩臺關係密切,對彼此的歷史、文化和政治、經濟、社會情況十分熟悉和了解,因而福建各界上述建議大多被當時的中央政府採納吸收,成為接收臺灣和施政臺灣的參考依據。

赴臺的公職幹部半數為閩籍

展覽現場,一份長長的統計表吸引了許多民眾駐足觀看。從這張 《光復初期臺灣行政長官公署行政機關及市縣負責人籍貫與履歷表》 可以看出,在臺灣光復初期,行政長官公署的13個機關(不含直屬機關) 以及17個市縣政府的主管中,民政、財政等9個主要部門主管以及高雄、臺中等10個市縣長,都是從福建調去或曾在福建工作過的。

臺灣光復初期,福建為臺灣輸送了大批行政人才和專業技術人才。據1946年臺灣方面的統計,當時在臺灣公職人員中,閩籍幹部達4771人,佔臺灣各級機關公職人員的10.72%,佔全部外省籍幹部的一半。

“臺灣對赴臺人才的要求頗嚴,‘赴臺服務者通英語外,如不通閩南語,請勿前往或介紹’,因此福建自然成為人才的主要輸出地。”林真告訴記者,光復前後,福建對臺灣輸送的人才主要有五類,即高中級行政幹部、軍警部隊、專業人才、師資與教育管理幹部、高校畢業生。當時,赴臺行政幹部培訓主要在重慶和福建進行,警察培訓則主要在福建進行,由此可見福建舉足輕重的地位。

泉州人阮傳發曾是國民黨中央警官學校第二分校臺灣警察幹部訓練班 (簡稱“臺幹班”) 的一名學員,親身經歷了1945年10月25日臺灣光復的全過程。阮傳發回憶說,當時大陸的接管人員初上寶島,飽經戰患的臺灣同胞們驚魂未定,但當他們聽到這些“臺幹班”成員竟然能夠和他們一樣說閩南話的時候,親近之感油然而生,大家圍住這些“黃軍裝”七嘴八舌地問起了家鄉的親人、大陸的國情,被日本人阻斷了幾十年的鄉音鄉情重新活絡了起來。

復臺之後,百廢待興。然而,除少部分高端技術人員留用日籍人員外,其他人一律裁汰,因此臺灣急需大批專業人才。當時的臺灣省行政長官公署各處會室局、各地方縣市政府紛紛致電當時的福建省政府和廈門市政府,要求抽調和招聘大量郵政、文教、財會、海關、鹽務等各類專門人才赴臺協助臺灣的接管和重建事宜。當時的福建省政府迅速反應、密切配合,源源不斷地向臺灣輸送應急人才。

跨越海峽送去傳統文化教育

“臺灣收復以後,應做工作自然很多,但弟以為最重要的一種卻是教育。”1944年5月10日,在陳儀給時任教育部長陳立夫的一封信中他這樣寫道,“臺灣收復以後,首要工作在安民心,使之歸宗祖國,益增親切之感,教育為親民之基本途徑。”為了能在臺灣光復後的較短時間內肅清臺灣長期接受日本“皇民化”教育的惡劣影響,師資的補充和培養成了臺灣重建的當務之急。

然而,當時臺灣學校師資力量非常薄弱,考慮到絕大多數臺胞不習國語,而閩臺語言相通,福建籍教員既掌握國語又會講閩南話或客家話,因而福建成為臺灣徵聘教師的首選之地。

盡管缺乏完整的統計和詳細的資料,但我們仍能從當事人的回憶錄中得知福建人到臺灣後從事教育工作的若幹情形。據時任臺東縣長、龍岩人謝真回憶,盡管在臺灣教育部門工作待遇並不太高,但不少福建人都很踴躍,工作熱情都很高,即使是到條件惡劣的小島或僻遠山區亦在所不辭。1947年4月,謝真到了孤懸于海上的蘭嶼,這里的海域黑潮湍急,交通不便,但就在這樣的孤島上,也有來自福建的青年,在小學和鄉公所勤奮地工作著。

後來成為“臺灣傑出女性”的著名作家龔書綿教授是泉州人。當時長期的殖民教育使臺灣的基礎教育失去了中華文化的傳統,為此,年僅18歲的她隨同福建國立第一僑師的同學一起渡過海峽,到臺灣從事中文教育,一去就是半個多世紀。

除了教師,福建還派出相當數量的教育幹部赴臺工作。當時,島內不少縣市的教育主管官員都是福建人。如,曾任臺灣大學校長的莊長恭、臺大農學院代理院長陳振鐸、臺灣省立農學院的校長周進三等都是福建人。畢業于廈門大學經濟係的福建晉江人黃克立,光復後出任首任臺中市長,任內對日本統治時期的行政機構進行改革,並整頓學校、普及教育,使得臺中小學的就學率達到80%左右;還恢復和設立了7所中學,學生數達4000多人;接著又復辦了農林學校,學生數達1000多人。

“這些來自福建的老師、教育幹部,為清除日本殖民教育的影響,建設臺灣的新教育體係,推廣普及漢語和中華傳統文化,做了許多實實在在的工作。”林真說。

[責任編輯:段雯婷]