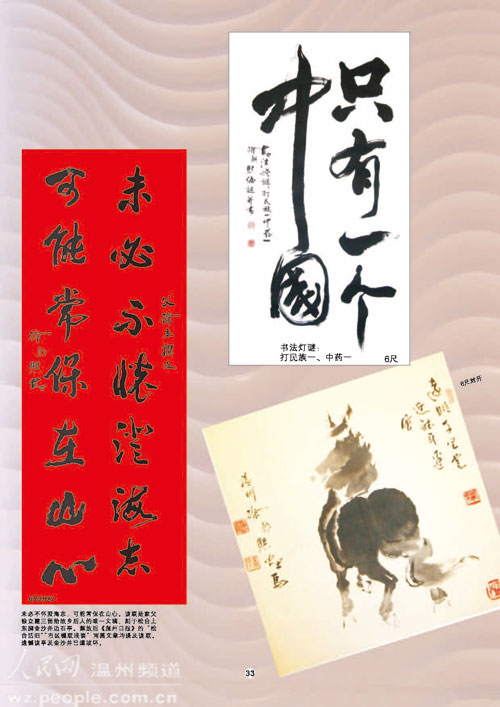

圖為展覽的部分作品

人民網溫州11月15日電 兩岸一家親,翰墨傳深情。近日溫州市民徐朝熙拿著書畫作品集,走進人民網,向記者講述了徐氏一家人海峽相隔60多年的故事,也向記者展示了兩岸鄉音鄉親綿繼不絕的親情。

“現在,溫州飛臺北空中飛行時間僅需50分鐘,而我們分別處在溫州和臺灣的一個家庭僅僅因為相處海峽兩岸,為一次親人團聚足足等了40多年、50多年……”古稀老人徐朝熙向記者娓娓道來跨越海峽的家庭故事。

徐朝熙的父親徐立,是黃埔三期學生,先後參加北伐戰陣、抗日戰爭。抗日勝利後,作為上校的徐立于1945年底受命去臺接受日寇投降。隨後徐朝熙的兩位哥哥暑假去他爸爸那里玩,豈知一去難回。就此,徐家被海峽隔開成為兩部分,一是徐立和兩個兒子在臺灣,一是徐立妻子帶著徐朝熙、女兒在溫州。

徐朝熙回憶,在1987年,幾經周折他打聽到二哥徐朝聰的電話號碼。連續四個晚上,全家到市區信河街郵電局排了好幾個小時隊,終于第一次聽到了海峽那邊兄弟的聲音。當二哥在和母親通話的時候,二哥在電話那頭叫了一句“阿媽”。這時,徐朝熙母親拿著電話激動地對他們說“他叫我阿媽了”。在後面的交談中,雙方都泣不成聲。電話挂斷後,二哥徐朝聰還通知在臺的所有親人、朋友,說接到溫州老家里的電話了。

1989年徐朝熙與二哥徐朝聰有了去香港探親的機會。在賓館的大廳,他們緊緊擁抱,蘊含了40多年的淚水奪眶而出。在聊天中兩人還驚喜地發現居然“同執一支筆”,都是搞書畫創作。

身為將領的徐立,在戎馬生涯中,所好是書畫筆墨,古玩鑒賞,他曾在溫州松臺山東側山腳石亭的石柱上留下“未必不懷澄海志,可能常保在山心”石刻。遺傳了父親的基因,徐朝聰、徐朝熙兩兄弟從小就有書畫天賦。徐朝熙上世紀80年代初雖在工廠上班,但是出色的文採與筆功已小有名氣,同事但凡有紅白喜事都會找其幫忙題字繪畫。1985年開始,徐朝熙離開了工廠,真正走上了創作之路。徐朝熙書法師承曾耕西、蔡心谷,他不僅擅長畫馬,在書法方面造詣也頗深。而二哥徐朝聰在臺灣同樣以書畫設計為生,他在當地也是有些名氣的書畫家,其中“康師傅”方便面上的三個招牌字就出自其手筆。

1997年,徐朝熙與大姐前往臺灣。在與二哥徐朝聰聊天中,兩人不謀而合,欲舉辦一場“兩岸徐氏兄弟書畫展”,為推進兩岸文化交流盡一份綿薄之力。然而,天有不測風雲,徐朝熙從臺回家半年後,二哥徐朝聰匆匆走了。“兩岸徐氏兄弟書畫展”只能擱淺,這也成了徐朝熙的一塊心病。

今年9月,徐朝熙夢寐以求的心願終于實現了。“兩岸一家親”徐朝熙、徐朝聰兄弟書畫展在溫州展覽館成功舉行,這也了卻了已故徐朝聰的遺願。該活動由溫州市政協港澳臺僑與外事委員會、溫州中國和平統一促進會、溫州市黃埔軍校同學會聯合主辦。

書畫展共展出了徐家兄弟多年來精心創作的作品140多幅。“鄉夢”、“晚歸”、“彩雲飛” 一幅幅作品,表達了失散半個多世紀的遊子情。在展覽的作品集里,徐朝熙拿著一幅書法作品告訴記者。有一天,二哥徐朝聰將自己反鎖在工作室里,午飯時間出來時,眼睛紅腫。二嫂進去整理時看見“夢里慈顏”作品。可見二哥淚眼溫情、歸心如箭。

一個家庭,隔海相望。不安天命的一家人,書寫著各自的故事,同時也續寫著海峽兩岸經濟與文化的交流。“畫展舉辦的時候,臺灣的親人來了,我們大家族也再次團聚了。”徐朝熙說,海峽兩岸同根共源,海峽兩岸血濃于水,盼望以筆墨傳情,以一個小小的家庭為縮影,表達億萬同胞早日團圓的心聲。(蔡慶珍)

[責任編輯:段雯婷]