回顧40年魯臺交流歷程 共圓民族復興夢

中國臺灣網2月2日訊 1949年至1978年長達30年的時間里,海峽兩岸處于隔絕狀態,鮮有人員往來和交流。20世紀70年代末,國際國內形勢發生了深刻變化。以鄧小平為核心的黨的第二代領導集體從國家和民族的根本利益出發,在毛澤東、周恩來關于爭取和平解放臺灣問題思想的基礎上,確立了爭取和平統一的大政方針,創造性地提出了“一個國家,兩種制度”的科學構想。1979年1月1日,全國人大常委會發表《告臺灣同胞書》,鄭重宣示爭取祖國和平統一的大政方針及一係列政策主張,揭開了兩岸關係新的歷史篇章,魯臺人員往來和交流合作也由此開啟。

魯臺交流會親。(圖片來源:山東省臺港澳辦交往交流處)

一、魯臺人員往來和交流合作發展歷程

40年來,魯臺人員往來和交流合作由暗轉明、由小到大、由淺入深,經歷了一段不平凡的發展歷程,大體可分為四個階段。

(一)單向和間接人員往來階段(1979-1987)

《告臺灣同胞書》發表後,大陸方面率先倡導,在“和平統一、一國兩制”基本方針和各項政策中,明確提出盡快實現兩岸同胞探親、旅遊等直接往來,開展兩岸經濟、文化、學術、體育等交流,實現兩岸通航、通郵、通商;同時採取了一係列實際措施,如在軍事方面主動緩和軍事對抗狀態,為臺胞臺屬落實政策等等。兩岸民眾渴望親人團聚的民意已成為滾滾洪流,不可阻擋。臺灣當局仍頑固堅持“不接觸、不談判、不妥協”的“三不”政策,但在處理兩岸關係的態度上較以前積極,作法上也更為靈活。這一階段兩地人員往來主要在“地下”狀態進行,以臺胞間接返鄉、境外會親或書信間接交流為主,而且這種行為當時在臺灣是非法的。

1.兩地民眾間接書信聯係。黨和政府落實臺胞、臺屬政策,使他們消除了顧慮,在相關部門支持協助下,他們主動與在臺親友通信聯係。期間,全省有4萬多戶臺屬與臺灣親人建立了通信聯係。如孔子第77代嫡孫女孔德懋女士在一篇回憶文章中提到,她在1979年自北京到曲阜參觀祭祖後,及時把家鄉的情況和幾張照片一起寄給美國的一位本家親戚,托他轉交給在臺灣的弟弟孔德成,一年後,輾轉收到弟弟孔德成的親筆信,後來孔德成還陸續派在國外的學生及本家親戚到北京看望她,迂回曲折保持著聯係。

2.山東臺屬境外會親。山東省部分臺屬到其他國家或港澳等地與臺灣親屬會面。據統計,這期間山東省赴境外會親的臺屬達1500多人次。臺灣菏澤同鄉會理事長高秉涵先生說,1984年,我冒險前往香港,在那里終于見到了朝思暮想的姨媽和姐弟,一見面就抱頭痛哭,那幾天我們生怕耽誤了相聚的分分秒秒,傾訴相思之苦。我今生最大的遺憾莫過于沒能親眼再見媽媽一面,未能給她端杯茶一盡兒子的孝道。

3.臺胞輾轉返鄉探親。廣大臺胞也積極通過第三地輾轉返鄉探親,少數臺胞申請在山東省定居。如高唐籍著名畫家孫大石,1982年回祖國定居,受到國家領導人的親切接見。這期間來山東省探親、參觀、從事文化交流和經貿活動的臺灣同胞達2600多人次,定居臺胞150多人次,第一家臺資企業1985年落戶日照,實際上打破了臺灣當局拒絕“三通”的局面。

4.開展與臺灣漁民交流。1986年以來,山東省相繼在煙臺、青島、石臼等7個港口設立臺灣漁船避風點,在條件較好的青島、石島、石臼設立臺灣漁船停泊點、臺胞接待站和對臺小額貿易點。這些站點為臺灣漁民和漁船提供避風、治病、加油、補給、修理、探親會親等服務,並開展多形式、多層次、多渠道的宣傳工作,成為互相了解、互相交流的一扇窗口。據統計,停泊點共接待臺灣漁、貨船1300多艘次,接待漁民或船員1.2萬人次,幫助修船100多艘,救助臺灣漁民傷病人員200余人,完成小額貿易1億多美元,補給油、水、副食品等大量物資。

(二)雙向人員往來開啟階段(1987-1992)

在大陸對臺政策和島內民意的壓力下,臺灣當局不得不調整有關政策。1987年11月2日起,允許除現役軍人和公職人員以外在大陸有血親、姻親、三等親的臺灣居民,可經第三地轉赴大陸探親。1988年4月18日,開放臺灣民眾與大陸親人通信,由臺灣紅十字會轉投。1988年5月由三等親放寬到四等親,允許公教人員和黨務幹部經批準後赴大陸探親,允許臺灣文化體育團體以民間名義赴大陸參會、參賽。1988年11月9日,開放大陸人員有條件地赴臺探親、探病、奔喪。1990年,臺灣方面成立海峽交流基金會。大陸也在政治方面調整有關政策,化解敵對情緒,不再追訴去臺人員在1949年之前的有關行為,發布《中國公民往來臺灣地區管理辦法》,1991年成立海峽兩岸關係協會。1992年兩會達成了認同“一個中國”原則的“九二共識”,為兩岸交流奠定了良好基礎。這個階段兩岸交流在臺灣由暗變明,由非法變成合法,來魯人員從最初的臺灣老兵探親發展到臺胞來旅遊、商務考察、文化交流等,山東省有少量臺屬因私赴臺探病、奔喪,魯臺人員往來逐步突破“有來無往”的單向交流狀態。

1.臺胞來魯交流內容逐漸多樣化。來魯臺胞除探親外,旅遊、經商和進行各種交流活動的越來越多,山東省舉辦的活動如濰坊國際風箏會、孔子文化節也邀請臺灣同胞參加。1987年11月,出生于青島的臺灣著名歌手淩峰輾轉到大陸拍攝電視係列片《八千里路雲和月》,成為兩岸文化交流的擺渡者。1988年4月5日,臺灣歌星探親演出團在濟南山東體育館舉行了首場演出,受到熱烈歡迎。臺灣京劇演員王海波1989年11月來濟南為恩師方榮翔先生祭掃安靈,與山東省京劇團合作演出了《鍘美案》等裘派名劇,產生了較大的社會影響。淄博在1992年8月舉辦了海峽兩岸齊文化學術討論會,兩岸代表近百人參會。1987年至1992年累計來魯臺胞18萬人次。

2.山東居民因私赴臺逐年增多。1988年11月臺灣當局逐步開放大陸人員赴臺探親、探病、奔喪以來,山東省因私赴臺人數越來越多,境外會親人數逐步減少,到1992年底,山東省共有2800多人因私赴臺,赴臺人員遍布全省16個地市、100多個縣市區,較多的是青島、煙臺、濰坊、濟南等,雙向人員往來開始起步,促進了親情,增進了了解。

3.在臺山東同鄉關心家鄉建設。經過細致摸底調查,山東去臺人員15.3萬人,以青島、煙臺居多。山東同鄉在當時的臺灣政治、經濟、教育等各界都有一定的影響力,有“山東邦”之稱。交流往來的大門一旦打開,他們積極貢獻心力,造福桑梓。臺灣山東同鄉會及各縣市同鄉會多次組團來山東考察交流,特別是為滿足魯臺交流的需要,山東同鄉、時任臺灣民意代表李宗正先生在1992年發起成立中華齊魯文經協會,成員包含政治、教育、文化、工商界菁英,在煙臺建設齊魯文經大廈,為回鄉定居臺胞提供了歸根之所。

(三)雙向交流起步和發展階段(1992-2008)

從1992年下半年起,臺灣當局逐步放寬對大陸居民赴臺限制,兩岸雙向交流往來逐步形成並穩步發展。1994年臺灣當局借“千島湖事件”阻撓兩岸交流往來。隨之,李登輝、陳水扁等“臺獨”勢力分裂活動加劇,屢屢破壞兩岸交流往來的基礎和氛圍,使兩岸關係走上緊張和動蕩。大陸對此進行了堅決的軍事和政治鬥爭,人民解放軍在臺灣海峽和臺灣附近海域進行了大規模軍事演習;2005年3月十屆全國人大三次會議通過《反分裂國家法》;2005年4月中共中央和胡錦濤總書記邀請中國國民黨主席連戰來訪,對反對和遏制“臺獨”、推動兩岸關係朝著和平穩定方向發展起到了重要作用,牢牢把握了兩岸關係的主動權,在島內形成了新的兩岸觀,從而引發新一輪臺胞赴大陸的熱潮,兩岸交流合作不斷深入發展。這個階段山東應邀赴臺交流開始起步,交流合作不斷深入,期間雖然遇到一些障礙和困難,但保持了持續、穩定、有序向前發展。

1.應邀赴臺人員不斷增多。在兩岸人員往來日益頻繁的情況下,1992年5月,國臺辦開始對應邀赴臺進行審批管理,對文化、教育、宗教、司法、出版、體育等領域的應邀赴臺實行歸口管理,應邀赴臺交流正式開始,魯臺交流合作的大門正式打開。1992年,山東省應邀赴臺5個團組7人次,隨後逐年增多。1999年開始有市廳級幹部帶隊赴臺。山東大學等高校、科研機構專家、學者赴臺進行學術交流。2001年3月,山東省海峽兩岸經濟文化發展促進會成立,為推進魯臺經濟、文化等方面的交流與合作開辟了新的渠道。1992年至2008年上半年,全省應邀赴臺累計達1.1萬人次。

魯臺交流。(圖片來源:山東省臺港澳辦交往交流處)

2.來魯臺胞層次不斷提升。隨著兩岸交流深入,在臺灣形成一股“山東熱”,來魯臺胞越來越多,層次越來越高,其中包括臺灣行政主管部門前負責人李煥、郝柏村、孫運璇、蕭萬長,中國國民黨榮譽主席連戰和副主席江丙坤、章仁香、林豐正、林澄枝、蔣孝嚴,新黨主席鬱慕明,臺灣防務主管部門前負責人孫震、蔣仲苓、唐飛,軍界人士王文燮、許歷農、李楨林、丁渝州等,臺灣法務主管部門前負責人廖正豪,臺灣警務主管部門前負責人盧毓鈞,海基會副董事長兼秘書長焦仁和,文化界知名節目主持人傅達仁、著名指揮家張培豫等,教育界臺灣大學校長孫震、東吳大學校長劉兆玄等,經濟界王永慶、張榮發、郭臺銘、尹衍樑、蔡衍明、沈慶京等。1992年至2008年上半年,累計來魯臺胞達137萬人次。

3.魯臺交流活動不斷豐富。為推動魯臺交流,山東省積極入島舉辦活動,從1992年青島工藝師劉鴻雁赴臺表演鍥金畫開始,相繼舉辦了恐龍及古生物化石展、孔子文化大展、孔子故鄉四千年文化展、永遠的孔子文物展、山東美食節、齊風魯韻—山東曲藝演出周、兩岸同祭孔、大哉孔子圖片展等,取得很好的效果。同時也積極策劃活動、培育品牌,邀請臺灣同胞來山東參與,如海峽兩岸師生孔孟故里尋根夏令營、海峽兩岸大學生黃河文化夏令營、海峽兩岸高中生辯論賽、魯臺青年交流季、“齊魯風·兩岸情”優秀中學生夏令營、媽祖文化節、海峽兩岸(威海)道教學術研討會、海峽兩岸風箏文化交流、孫子文化交流研討會等,有的活動一直延續至今,在兩岸產生了重要影響。

魯臺中學生交流。(圖片來源:山東省臺港澳辦交往交流處)

4.交流合作關係不斷深化。通過交流,進一步密切了與山東同鄉會、齊魯文經協會等在臺山東同鄉的關係;特別是孫震、于宗先、張玉法、李瞻編纂的《山東人在臺灣叢書》,1997年在吉星福張振芳伉儷文教基金會出版,詳實係統介紹山東人各行各業在臺灣艱苦奮鬥的過程、成就及其貢獻,為魯臺各領域交流合作提供了很好的參考。魯臺婚姻逐步增多,至2018年已近5000對,其中淩峰與青島舞蹈演員賀順順1993年結婚,成為當時兩岸的佳話。山東同鄉積極回饋家鄉,聯華實業集團董事長苗育秀、高雄市山東同鄉會理事長李德璋、花蓮縣山東同鄉會理事長曹勳彰、臺中市山東同鄉會理事長傅元湘、忠信學校創辦人高震東、中華齊魯文經協會理事長劉育蘭等都積極推動魯臺交流,做出了積極貢獻;王乃昌先生于1998年設立曲阜遠東職業技術學院,是臺胞在大陸投資的第一所普通專科院校;2003年郭臺銘以母親初永真名義捐贈3000萬元建設煙臺永銘中學。2002年,臺灣法鼓山聖嚴法師將四門塔1997年被盜佛首送還,與佛身合一,成為兩岸宗教文化交流的一大盛事。山東部分高校也開始與臺灣高校互換學生,互聘對方教師為客座教授,建立起緊密的合作關係。

魯臺文化交流。(圖片來源:山東省臺港澳辦交往交流處)

(四)和平發展階段(2008-至今)

2008年5月,國民黨重新上臺執政,兩岸重回“九二共識”“一中原則”,兩會會談重啟,先後簽署23項協議,促進了各領域交流合作;兩岸實現全面雙向“三通”;兩岸事務主管部門負責人實現會面,特別是2015年11月兩岸領導人實現歷史性會面,兩岸建立常態化聯係溝通機制,兩岸關係進入和平發展新階段。雖然2016年蔡英文上臺以來拒不承認“九二共識”,不斷幹擾、阻撓和破壞兩岸交流,導致兩岸制度化協商機制停擺,臺海形勢日趨復雜嚴峻,但以習近平總書記為核心的黨中央,牢牢掌握兩岸關係發展主導權和主動權,有力維護了兩岸關係和臺海局勢的和平穩定,使兩岸交流基本格局穩定,兩岸關係和平發展的總基調沒有變,山東與臺灣的交流合作也保持穩步發展。這一階段山東創新開展對臺交流工作,社會各界積極參與支持,魯臺人員往來快速增長,交流合作蓬勃發展,呈現出大交流、大合作、大融合、大發展的新局面。

1.人員往來高速增長。國家有關部門相繼批準山東青島、濟南、煙臺、威海等4個空港為對臺空運直航點,青島、煙臺、日照等10個海港為對臺海運直航點,青島、濟南、煙臺、威海等4個城市為赴臺個人遊城市,山東省13家旅行社經營赴臺旅遊業務,魯臺人員往來更加便捷。2008年7月18日,山東居民赴臺旅遊首發團啟動儀式在青島舉行,山東居民赴臺旅遊正式啟動;12月26日,青島—臺北直航開通,魯臺人員往來迅猛發展,往來航班一座難求。2008年下半年至2018年底來魯臺胞232萬人次,佔累計來魯臺胞的59.8%;應邀赴臺7.2萬人次,佔1992年下半年以來山東應邀赴臺總數的86.4%;自2008年7月赴臺旅遊開通以來,山東居民累計赴臺旅遊72萬人次。

2.平臺建設實現突破。2009年12月17日,國務院臺辦批準在棗莊市臺兒莊設立“海峽兩岸交流基地”,隨後相繼批準威海劉公島、泰安泰山、曲阜孔廟、濰坊齊魯臺灣城為海峽兩岸交流基地,並支持臺灣梅花鹿和長鬃山羊入住威海劉公島。2013年文化部、國臺辦批準在高唐李奇茂美術館設立海峽兩岸文化交流基地。同時,自2013年1月起,山東省開展山東省海峽兩岸交流基地建設工作,目前設立惠民孫子兵法城、濟南府學文廟、長島媽祖顯應宮、蘭陵蕭氏文化園等5家。這些基地充分發揮自身優勢,開展豐富多彩的對臺交流活動,成為山東對臺交流的重要平臺載體。

魯臺文化交流。(圖片來源:山東省臺港澳辦交往交流處)

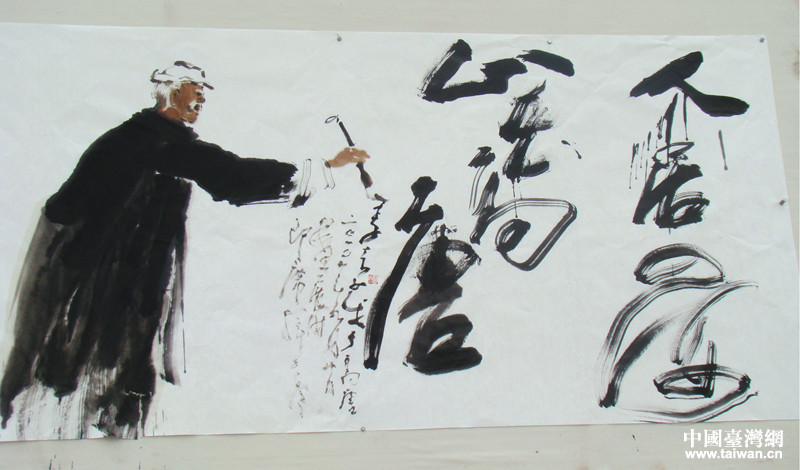

3.文化交流豐富熱絡。山東充分發揮文化資源優勢開展對臺交流活動,先後承辦了第三屆兩岸漢字藝術節、第三屆兩岸競爭力論壇、海峽科技論壇、第六屆兩岸專利論壇、情係齊魯—兩岸文化聯誼行等活動;策劃了以孔孟文化為主題的向臺灣有關機構團體贈送孔子像、永遠的孔子文化展、大哉孔子—聖像?聖跡圖展等係列活動;發揮山東宗教文化、宗親文化、民間信仰的特色舉辦海峽兩岸亓氏宗親文化交流會、高雄臺南東岳大帝碧霞元君信眾泰山行、海峽兩岸中華民族敬天祈福大會、2018年長島千年媽祖因緣金身赴臺結緣會親等活動;利用山東獨特文化資源舉辦漢魏遺韻-山東古代名碑石刻拓片展、大空王佛—山東北朝佛教摩崖刻經拓片展、山東非物質文化遺產展、泰山石敢當文化展、海峽兩岸(德州)八極拳大賽等交流活動;此外,還邀請島內知名藝術家在山東舉辦星雲大師一筆字書法展、許伯夷和他的世界、吳卿金雕木刻精品展、劉國松創作回顧展、臺灣當代書畫名家展、姜一涵書畫藝術展等活動,魯臺文化交流好戲連臺。

魯臺文化交流。(圖片來源:山東省臺港澳辦交往交流處)

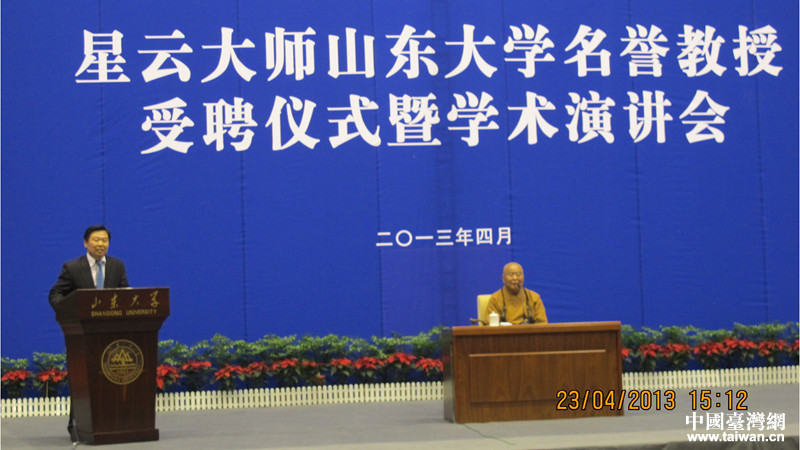

4.高校交流深入發展。魯臺教育各具特色,魯臺高校校際合作從單純的學者訪問向師生交流互訪、科研合作和各類教育培訓等逐步發展。山東多所高校積極引進臺灣優秀人才,聘請臺灣教授來校授課,擴大招收臺灣學生的規模,山東大學先後聘任孔垂長、星雲、江丙坤任名譽教授,與臺灣大學等臺灣高校合作“子海”項目。山東大學、山東中醫藥大學、青島大學、煙臺大學、魯東大學等為在校就讀的臺灣學生提供無微不至的關懷和照顧。山東大學、中國海洋大學等高校每年分別舉辦兩岸歷史文化研習營、海峽兩岸海洋文化交流等活動,增進兩岸學生間的情感交融和思想交流。魯臺兩地高校每年舉辦海峽兩岸大學校長論壇、魯臺職業院校長研討會,進一步深化了合作、擴大了共識。

魯臺大學生交流。(圖片來源:山東省臺港澳辦交往交流處)

5.青少年交流持續推進。充分發揮山東在儒家文化、齊文化、泰山文化、孫子文化等方面的獨特優勢,以魯臺青年交流季為依托,整合全省青少年交流活動,先後組織了海峽兩岸師生孔孟故里尋根夏令營、中華文化研習營、孫子兵法友誼辯論賽、兩岸青年中華泰山成人禮等一係列青少年體驗式交流活動,增進了彼此了解,建立了深厚友誼。

二、魯臺交流合作40年主要特點和成果

縱觀40年魯臺交流合作,呈現出越來越明顯的趨勢和特點,也取得了豐碩成果。

(一)人員往來日益密切。魯臺人員往來從無到有,從少到多,越來越密切、越來越頻繁,形成了良好互動關係。目前山東省已經與臺灣佛光山、薇閣文教公益基金會、沈春池文教基金會、中華大成至聖先師孔子協會、中華華夏文化交流協會、山東同鄉會、臺灣大學、臺灣藝術大學、臺灣旺報、臺灣中評社等社團機構建立了良好關係,與田都府(梁山宋江)信眾、泰山東岳大帝碧霞元君信眾、媽祖信眾、蕭氏宗親、花蓮縣工會等基層民眾形成了友好往來合作,與臺灣知名人士連戰、吳伯雄、鬱慕明等建立了深厚友誼,形成了有來有往的互動局面。李奇茂先生作為臺灣著名的藝術大師,積極推動臺灣與山東的藝術交流合作,不顧年事已高,每年都多次來山東舉辦活動,自稱“人居四海、心係山東”。

魯臺文化交流。(圖片來源:山東省臺港澳辦交往交流處)

(二)合作領域日益廣泛。臺灣同胞來山東,從最初的探親、旅遊,發展到投資、考察、求學、實習、就業、就醫、交流、訪問等。山東居民赴臺,從最初的因私赴臺探親,發展到交流、講學、研修、培訓、商務、旅遊、投資、就學、就醫等。魯臺交流從文藝學術領域開始,逐步拓展到經濟、教育、衛生、科技、體育、新聞出版、廣播影視等各個領域和民族、宗教、工會、青年、婦女等眾多界別,涉及魯臺社會的方方面面。如體育交流方面,魯臺體育交流從上世紀90年代開始的人員交流往來,到2012年6月,中華臺北奧委會主席率中國臺灣代表隊參加在海陽市舉行的第三屆亞沙會,使雙方關係進一步密切;近年來,山東連續多年與臺灣在舉重、跆拳道、乒乓球、撐桿跳、武術等項目上進行交流,建立了互訪機制,推動魯臺體育合作項目逐步擴大。

魯臺人員交流。(圖片來源:山東省臺港澳辦交往交流處)

(三)合作內容日益豐富。山東與臺灣交流合作從最初單純的參訪考察,發展到建立合作機制、舉辦展覽、合作辦學、人才培訓、標準規范認定、文獻資料共享、共同編輯文獻等等,外延不斷擴展,內涵不斷豐富。如自2015年起,山東省連續三年在春節期間與佛光山共同舉辦山東文化交流節,吸引了大批臺灣民眾慕名而來,成為佛光山春節期間的一大亮點。山東省與臺灣鄉村旅遊協會從2013年到2017年連續五年合作,推動鄉村旅遊帶頭人分批到臺灣交流培訓,引導他們轉變發展理念,提升發展境界,推動全省1000多個鄉村旅遊點得到開發、改造和提升,新建3000多個鄉村旅遊點,涌現出濟南廓廬等一批精品民宿,鄉村旅遊收入年均增速超過30%,形成了大力發展鄉村旅遊的濃厚氛圍。大哉孔子—聖像·聖跡圖展自2016年9月在臺北101大樓中華藝術館開展以來,在高雄義守大學等20個學校、場館實現巡展,觀眾達4萬多人次,廣泛傳播了儒家思想,增進了對臺灣民眾的文化影響。

魯臺交流。(圖片來源:山東省臺港澳辦交往交流處)

(四)魯臺親情日益濃厚。親戚越走越親,感情越聊越深。通過人員往來、交流互動,魯臺同胞建立了深厚感情,彼此互相關愛幫助,體現了“血濃于水”的骨肉親情。山東從幫助臺灣同胞探親尋親、解急救困;到向遭遇災難的臺灣同胞捐款捐物;再到出臺《關于促進魯臺經濟文化交流合作的若幹措施》和《山東省臺灣同胞投資保護條例》等各項惠臺措施,為臺灣同胞在魯生活、學習、就醫、就業、創業等提供便利條件。臺灣同胞也積極為山東經濟社會發展貢獻心力,如在山東投資的臺商劉竹承先生長期資助貧困學子、孤寡老人、困難群眾,2018年劉竹承榮獲“山東省勞動模范”榮譽稱號;臺灣藝術大師許伯夷先生、臺灣知名畫家李奇茂先生、臺灣知名畫家劉國松、臺灣知名學者姜一涵先生、臺灣山東日照同鄉會理事長賀鬱芬女士等積極向山東捐贈自己的作品或收藏;臺塑集團在2005年至2012年間累計向山東省捐贈1億元建設242所明德小學。

魯臺文化交流。(圖片來源:山東省臺港澳辦交往交流處)

三、魯臺交流合作40年幾點體會

回首40年魯臺交流,是為了總結經驗、吸取教訓,更好地做好今後的工作。

(一)必須堅定不移地貫徹中央對臺大政方針,才能保證對臺交流工作的正確方向。“涉臺工作無小事”。對臺工作政治性、政策性、敏感性強,作為地方對臺交流工作,必須圍繞大局、根據中央對臺工作舉措部署開展工作,而決不能自以為是、任性而為。多年來,山東省對臺交流工作深入學習習近平總書記對臺工作重要論述,準確把握中央對兩岸關係形勢的科學判斷,把思想和行動統一到中央精神上來,保證了對臺交流的正確方向。當前,就是要認真學習習近平新時代中國特色社會主義思想和習近平總書記對臺工作重要論述,特別是習近平總書記《在〈告臺灣同胞書〉發表40周年紀念會上的講話》,這是新時代對臺工作的根本遵循和行動指南,要認真學習領會,深入貫徹落實。

(二)必須堅持不懈地加強文化交流,才能不斷促進兩岸同胞心靈契合。魯臺交流自文化交流始,並且一直是魯臺交流的重要內容。魯臺近40年文化交流的實踐證明,只有堅持不懈地加強文化交流,才能不斷拉近兩岸同胞的認知,增進兩岸同胞的感情,消融彼此之間的隔閡,加強心靈溝通,推動兩岸關係發展。在當前兩岸關係的特殊時期,我們應該按照習近平總書記提出的“兩岸同胞要共同傳承中華優秀傳統文化,推動其實現創造性轉化、創新性發展。兩岸同胞要交流互鑒、對話包容,推己及人、將心比心,加深相互理解,增進互信認同。要秉持同胞情、同理心,以正確的歷史觀、民族觀、國家觀化育後人,弘揚偉大民族精神。”久久為功,達到兩岸同胞心靈契合。

(三)必須不斷開拓創新,才能使對臺交流工作充滿生機和活力。創新是開拓對臺交流工作新局面的不竭源泉和持久動力。當前臺海形勢和經濟發展形勢變化快、挑戰性強,墨守成規就難以發展,必須與時俱進,開拓創新。如海峽兩岸交流基地由棗莊市和省臺辦首倡並獲得國臺辦批準認可,棗莊臺兒莊成為第一家海峽兩岸交流基地,開辟了對臺交流工作的一個全新平臺,成為全國海峽兩岸交流基地建設的領頭羊,國臺辦專門在棗莊召開海峽兩岸交流基地經驗交流會,有20個省(區、市)到臺兒莊參觀取經,成為山東對臺交流的一個亮麗名片。今後,要根據新形勢、新任務,研究新時期對臺交流工作的特點規律,發揮各方面資源和優勢,找準與臺灣交流合作的切入點、對接點,運用新思路、新方法,不斷開拓創新,把對臺交流工作做出特色、做出亮點。

(四)必須調動社會各界的積極性,才能形成對臺交流工作合力。對臺工作是全黨全社會的工作,對臺交流工作也不能只靠臺港澳辦“單打獨鬥”,必須建立健全對臺交流工作機制和網絡,充分發揮部門和社會的力量,構建“大交流”格局。近年來,我們充分發揮省委對臺工作領導小組及各成員單位的作用,調動他們的積極性;注重加強與省直部門、團體、高校等的聯係協調,爭取他們對交流工作的支持;充分利用社會團體、市場主體、民間團體開展對臺交流工作,從而延伸工作手臂,調動社會各界參與對臺交流的積極性,形成了全省“一盤棋”的工作格局。今後,我們要更加注重發揮社會各界的積極性和主動性,利用港澳開展對臺工作的便利性,形成對臺交流工作的合力。(中國臺灣網、山東省臺港澳辦交往交流處聯合報道)

[責任編輯:王莉婷]