慶豐收 京臺兩地臺灣少數民族同胞共話民族文化

活動中,京臺兩地臺灣少數民族同胞歡慶豐收節。(中國臺灣網 郜利敏 攝)

北京市臺聯秘書長張曉軍帶領京臺兩地臺灣少數民族臺胞赴內蒙古參訪,研習蒙古族文化。(中國臺灣網 郜利敏 攝)

中國臺灣網9月14日北京訊 (記者 郜利敏)“這是京臺兩地臺灣少數民族第一次共慶豐收節。” 作為“心手相連·緣聚豐收節”京臺兩地臺灣少數民族臺胞聯誼活動中臺灣少數民族參訪團一行的團長,臺灣中華兩岸少數民族文化經貿交流協會秘書長曾玉芳表示,大家在一起交流非常順暢,感情很真摯。 “也許因血脈相通,感覺就是一家人!”

聯誼活動由北京市臺聯主辦,為期5天。活動中,京臺兩地臺灣少數民族臺胞一行近20余人共赴北京、呼和浩特、包頭等地,參觀歷史文化古跡,開展民族文化巡禮,感受大陸經濟發展,與蒙古族同胞交流民族節慶習俗等活動。

共慶傳統豐年祭

活動中,臺灣少數民族臺胞身著傳統民族服飾,展示臺灣傳統豐年祭的場景。(中國臺灣網 郜利敏 攝)

8日上午,“心手相連·緣聚豐收節”京臺兩地臺灣少數民族臺胞聯誼活動在北京臺灣會館舉行開幕式。來自京臺兩地少數民族同胞50余人歡聚一堂、共度佳節。

開幕式上,來自臺灣少數民族一行10余人通過“祈福典禮”、“解說豐年祭祀禮儀”、“京臺家人會舞聯歡”等形式,營造出臺灣少數民族臺胞喜迎豐年、緬懷祖先、載歌載舞的節日氛圍。

“我這是第一次和臺灣鄉親共度豐年祭。” 北京市政協副主席、臺盟北京市委主委陳軍回憶了兒時父輩臺胞們在北京慶祝豐年祭的場景,吟唱豐年祭歌曲時,他們每個人都會留下淚水,給她留下了深刻的印象。她表示,今天特別開心看到京臺兩地臺灣少數民族同胞共同歡度傳統節日的場景,希望兩岸同胞能夠進一步和諧交流,真正實現“兩岸一家親”。

豐收節,在臺灣被也稱為豐年祭,是臺灣少數民族同胞的重要慶典。臺東東河(發富古Fafokod)部落頭目、瑪洛阿瀧文化發展協會理事高文俊希望在京生活的臺灣少數民族同胞借此機會了解傳統豐年祭形式,拉近彼此感情,開展更深入的交流,共同傳承民族文化。

研習蒙古族文化

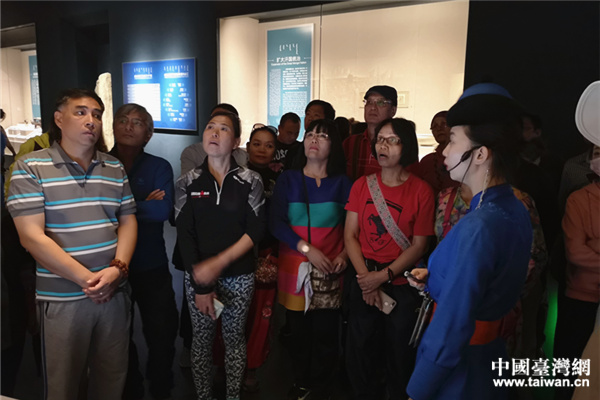

京臺兩地臺灣少數民族臺胞參觀內蒙古博物館。(中國臺灣網 郜利敏 攝)

喝奶茶、吃手把肉,穿蒙古袍、住蒙古包;學習蒙古族舞蹈、騎馬、射箭;觀看蒙古族摔跤、賽馬表演、蒙古族傳統婚禮習俗……在內蒙古希拉穆仁草原上,京臺兩地臺灣少數民族一行體驗蒙古族傳統的民族生活、習俗。

高文俊表示,蒙古族在保留傳統服飾特色的基礎上,進行了改良創新,令他印象深刻。在內蒙古博物院中,他發現了蒙古族傳統服飾和他們一樣在色彩運用上偏向亮麗的顏色,令他驚喜。他說,內蒙古和自己想象中完全不一樣,改觀了他對內蒙古的刻板印象。

“這是一趟驚艷之旅!”阿美人楊何笑明告訴記者,這次不僅欣賞了草原遼闊之美,體驗了蒙古族習俗,更令他敬佩的是看到大陸對少數民族族群融合、經濟發展、傳承民族文化所付出的努力。他表示,蒙古族同胞發揮民族文化特色,帶動當地觀光旅遊。有了經濟效益,人們才更有動力去保存和傳承民族文化。文化不能固步自封、束之高閣。融入當地經濟發展才是保護民族文化的最有利方法。相比之下,他認為“臺灣則有所不足,需要加強,這次回去我會分享給同胞。”

此外,參訪團一行還探訪了美岱召、大昭寺等歷史人文古跡,進一步深入了解蒙古族文化。

傳承民族文化

參訪中,魯凱人麥懿嘉對蒙古族服飾充滿興趣。(中國臺灣網 郜利敏 攝)

“民族文化傳承不要斷根。”曾玉芳表示,在京臺胞三代向她了解很多民族習俗,看著他們渴求了解自己民族的眼神,讓她特別開心。在京臺胞二代阿美人林愛華告訴記者,他們現在身上有種緊迫感,發揮承上啟下作用,積極鼓勵、帶領臺胞三代參與兩岸交流活動中。

在臺北求學期間,在京臺胞三代焦晨曦經常回到卑南人生活的部落參訪交流。在部落中,她接受了家人般的親切招待,很快融入部落生活。她告訴記者,她從小就對卑南人充滿了好奇,經常通過家人講述、查閱資料等方式了解部落文化和習俗。

“人們需要去尋根,重視自己民族文化,發展才會有深度。”作為臺灣參訪團中最年輕的一位,魯凱人麥懿嘉表示,每個城市都有自己獨特的文化,要鼓勵朋友多來大陸多走走,多看看,尋找文化之根。

北京市臺聯黨組書記王蘭棟表示,活動邀請臺灣少數民族鄉親來京進行豐收節文化展示,主要為了讓年輕一代臺灣少數民族臺胞能夠繼承先人留下的寶貴的精神財富,促進兩地民眾心靈契合,凝聚民族共識和文化共識。(完)

京臺兩地臺灣少數民族同胞共赴內蒙古,體驗蒙古族文化。(中國臺灣網 郜利敏 攝)

在內蒙古博物館,京臺兩地臺灣少數民族同胞合影留念。(中國臺灣網 郜利敏 攝)

參訪中,京臺兩地臺灣少數民族同胞親密交流,共話民族情。(中國臺灣網 郜利敏 攝)

[責任編輯:郜利敏]