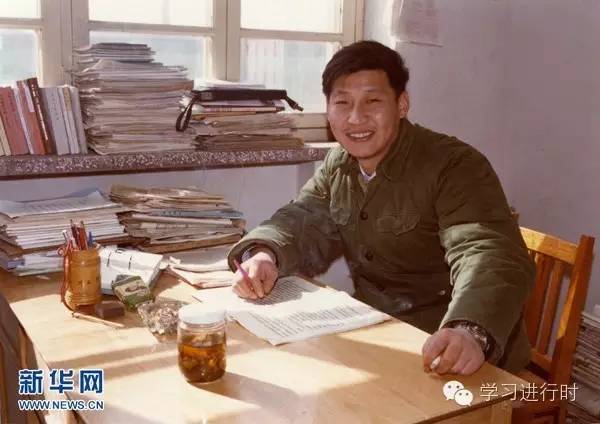

這是1983年,在河北正定辦公室裏的習近平。 新華社發

習近平重視為人民的文藝,不僅常讀,更從人民立場出發去創作。他曾以“哲欣”為筆名在《浙江日報》專欄上發表了232篇短論,以平等交流的語氣,及時回答現實生活中群眾最關心的一些問題,淺顯易懂地講道理,很受歡迎。群眾説這是“用大白話,談大問題”。

文學溝通心靈,“文藝是世界語言”

習近平認為,文藝是不同國家和民族互相了解和溝通的最好方式。他閱讀了大量外國文學作品,許多年輕時讀過的至今記憶猶新。

“我們那一代人受俄羅斯經典的影響很深。”習近平喜歡萊蒙托夫的《當代英雄》,在梁家河的山溝裏看這本書,那種感受很強烈。他喜歡托爾斯泰的《戰爭與和平》,喜歡肖洛霍夫的《靜靜的頓河》,車爾尼雪夫斯基的《怎麼辦?》更是給了習近平不少啟迪。

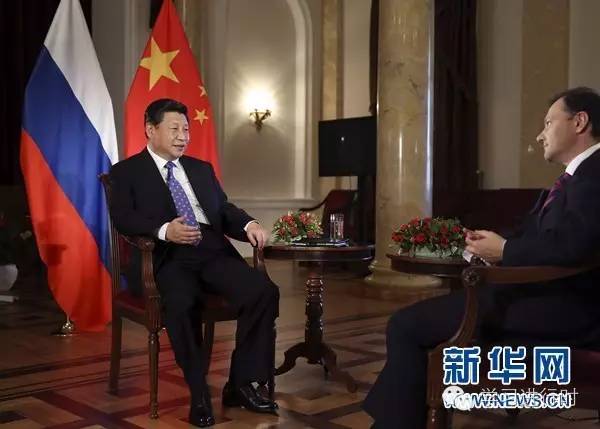

俄羅斯電視臺主持人採訪習近平時,曾問及讀過哪些俄羅斯作品。習近平對俄羅斯作品一一列舉,令主持人驚訝:我們俄羅斯好多人都沒看過這麼多。

2014年2月7日,國家主席習近平在俄羅斯索契接受俄羅斯電視臺專訪。新華社記者 蘭紅光 攝

德國的文藝作品,習近平14歲就看了《少年維特之煩惱》,上山下鄉時,為了看《浮士德》,他走了30里路去借書。後來習近平跟默克爾總理和德國漢學家説,當時看《浮士德》看不太明白。他們説,不要説你們了,我們德國人也不是都能看明白。習近平風趣地説,那看來不是因為我太笨。

習近平熟悉美國作家惠特曼、馬克吐溫、傑克倫敦,尤其喜歡海明威。在福建工作時出訪古巴,他提議説要去找找海明威當年寫作的遺址。找到海明威當年寫作的酒店,專門在那裏吃了一頓飯。第二次去古巴的時候,習近平已經是國家副主席,他又特意到了城裏面一個海明威經常去的酒吧。習近平説:“《老人與海》描述的那種精神,確實是一種永恒的精神。”

歷次出訪,習近平都要談談當地的文藝作品,到法國、俄羅斯、德國都是如此。習近平説,文藝是世界語言,談文藝,就是談社會、談人生,最容易互相理解、溝通心靈。

[責任編輯:張曉靜]