近來最喜歡的一本書,非《納博科夫的蝴蝶》(上海交通大學出版社2016年版)莫屬。北京大學的劉華傑先生給此書寫了一篇相當詳盡的評介文章,其中一句話令我不禁微笑:“‘納粉’們對納博科夫的幾乎任何事情都有興致。”事實的確就是如此。“假如你吃了個雞蛋,覺得不錯,何必要認識那下蛋的母雞呢?”不過是作家即興發揮的避世遁詞,兼有幾分英國式文人的急智與世故。大多數情況下,讀者是既要吃雞蛋,也要認識母雞的,甚而至于連雞群、雞舍……都不惜刨根問底,務求有全面、深入的了解。被諸多張迷奉為座右銘的胡蘭成名言“世上但凡有一句話,一件事,是關于張愛玲的,便皆成為好”,正能體現這一心態。

我對納博科夫遠未到如此癡迷的程度,自是不敢以“納粉”自居,但他關于鱗翅目昆蟲的研究,確是我所感興趣的。此前讀有關納氏的著作,無論是《固執己見:納博科夫訪談錄》,還是被劉先生譽為“用工最多”的納氏學者布賴恩·博伊德那部“幾乎推動了一個‘納氏產業’”的《納博科夫傳》(中譯本分為“俄羅斯時期”與“美國時期”,各有上下兩冊,部頭過大,通讀實在吃力,只能挑著讀),我關注的,始終都是“納博科夫的蝴蝶”。現在終于有人將這個題目寫成一部專書,真是令人再高興不過了。納博科夫本人是橫跨幾個領域的通才,此書作者庫爾特·約翰遜不僅是昆蟲學家(他所擅長的恰恰就是蝴蝶研究,以之蜚聲科學界),對人文領域如比較宗教學等也有研究,也可謂通才。通才寫通才,而且又“專業對口”,這樣的書往往最有看頭。

既然說到納博科夫,上海譯文出版社的“納博科夫作品係列”最近又添一部“新作”:《看,那些小醜!》(上海譯文出版社2016年版)。老實說,故事本身是否具有吸引力,已經不再重要。重要的,是故事之外的東西。熟悉納氏的讀者,從中不難讀出其人其作的影子,甚至可以將小說中不同情節還原為《黑暗中的笑聲》《普寧》《洛麗塔》等——某種程度上,此書是可以視作《說吧,記憶》的小說版的,就連主人公的身份都和納氏驚人地相似:一位著名的俄裔美國作家。不過,小說中的內容究竟有幾分屬實、幾分虛構呢?小說家的狡黠,此時就凸顯出來了。正所謂“假作真時真亦假,無為有處有還無”,小說有趣之處恰在于惹人遐想、勾人索隱的自傳性,只是,如果較真起來,試圖逐一坐實的話,那就不免如古人所譏,“死在句下”了。納博科夫真不愧是一位對自己的智力高度自負的作家,這分明就是一場由他發起的貓鼠遊戲嘛。

“納博科夫作品係列”收束,“陀思妥耶夫斯基文集”(上海譯文出版社2016年版)出版。老實說,過去對陀氏作品一直不大感興趣,也不是沒有嘗試過,翻開《卡拉馬佐夫兄弟》,第一句話就徹底打消了我繼續閱讀的興趣:“阿歷克賽·費多羅維奇·卡拉馬佐夫是我縣地主費多爾·巴夫洛維奇·卡拉馬佐夫的第三個兒子……”後來在網上看到有帖子詢問可有讀不下去的文學名著,在眾人對閱讀痛史的訴說中,這句話被人一再提起,並獲多人點讚,深感原來我並不孤獨,心下大感安慰。無怪乎楊絳先生提倡文學翻譯當中要有“點煩”這道工序,將人名簡化、漢化,想來是專為蘇俄文學而設——開句玩笑。倒是近來重讀中學時期就買來,略微翻讀便束之高閣的《罪與罰》,深受觸動,可見經典確是需要重讀的,在某個人生階段、某一特定時刻,你總會找到一條進入其中的途徑。這套文集的幾個關鍵詞,布面精裝、插圖、珍藏本,個個攝人心魄,簡直就是揪住了愛書人的麻筋狠狠敲打。可惜書價頗不便宜(五百八十元),只能等打折了。

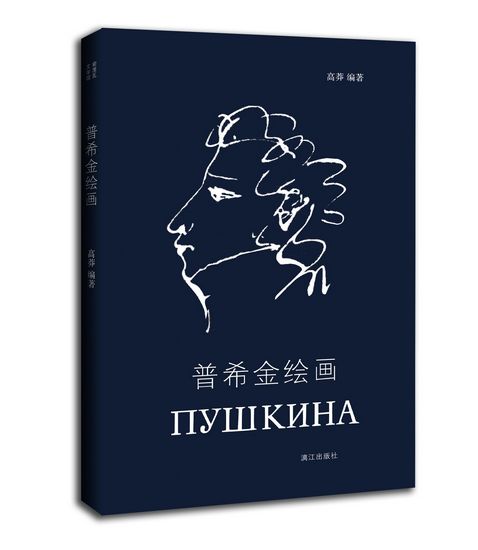

《普希金繪畫》(漓江出版社2016年版)也值得隆重推薦。此書搜集了散布在普希金的手稿和書信中的畫,既有自畫像,有朋友、沙皇、女友、官吏的肖像,也有馬、鷹、風景等。編選者是俄羅斯文學翻譯家、畫家高莽先生。一直很喜歡高先生所作俄羅斯文學插畫,韻味十足,由他來編選普希金的畫作,當然是再合適不過了。

前面說的都是文學作品,接下來要說說幾部歷史類書籍。一部是《波斯戰火》(中信出版社2016年版)。此書之前曾由新星出版社推出,似乎沒有引起太大關注。這次由中信出版社重版,裝幀為之一新,確是奪人眼球了許多。曾經讀過湯姆·霍蘭德的《盧比孔河 : 羅馬共和國的勝利與悲劇》,印象相當不錯。這本《波斯戰火》風格一如既往,頗為可觀。值得一提的是,《盧比孔河》一書與《波斯戰火》同一時間重版了,出版社同為中信。風頭正勁的“甲骨文係列”叢書也推出了一部新的譯作:《哈布斯堡的滅亡:第一次世界大戰的爆發和奧匈帝國的解體》(社會科學文獻出版社2016年版)。需要特別指出的是,此書的譯者是黃中憲先生。讀過不少黃先生的譯作,印象極佳,例如《破解古埃及:一場激烈的智力競爭》,譯文極為流暢,一口氣便可讀完,閱讀體驗無比愉悅。可貴的是,黃先生所譯作品,常常是國內讀者感到陌生的領域,如《帖木兒之後:1405-2000年全球帝國史》,又如《1683維也納 : 哈布斯堡王朝與土耳其人的對決》。這些作品,多多少少都是在為我們補課,增進我們對過去不看重、不關心,從而也就不怎麼了解的民族與地區的認識。這樣的譯者譯著越多,我們對外部世界的了解,也才會越深入、透徹。