現在的年輕人還能聽父輩說,但再往下就完全斷裂掉了,那麼這個社會演變的某段進程是不是就被掏空掉了?它是不是在一代一代人的屏蔽中被掏空掉了,最後就變得真正不存在了?歷史往前發展不一定非要回顧過去,但是過去如果不梳理清楚,在往前發展的過程中是慌亂的。

【按】五一檔期又迎來了電影的票房大戰。在各大院線被《何以笙簫默》和《左耳》等商業片刷滿之際,王小帥的《闖入者》在電影市場的縫隙中顯得楚楚可憐。在上映頭一天,排片率不到1.5%,票房慘淡,與先前營造的口碑形成了強烈的反差。于是,導演坐不住了,寫公開信呼吁院線提高排片率,呼吁觀眾捧場。一時間被坊間戲稱為“王小帥導演撒嬌求抱抱”。但是看熱鬧的同時,不禁哀嘆,中國的電影市場到底怎麼了?藝術電影真的沒有存活空間了嗎?

伴隨著《闖入者》的上映,王小帥的私人筆記《薄薄的故鄉》也作為他歷史記憶的補充而出版。近日,他來到了庫布里克書店舉辦新書發布會,和戴錦華、張獻民一起,對談中國文藝電影的現狀、歷史與記憶的盤根錯節,和沒有故鄉時代的故鄉情結。

“這是商業片最好的時代

也是嚴肅電影最壞的時代”

4月30日,第六代導演王小帥的新片《闖入者》全國公映,這部電影作為他的“生命三部曲”繼《青紅》和《我11》後的最後一部,瞄準了六七十年代“下三線”的歷史記憶。始料未及的是,《闖入者》作為去年唯一入圍威尼斯電影節競賽單元的華語片,在國內公映首日的排片率僅為1.32%,而同期上映的商業片《何以笙簫默》排片率則高達31.69%。王小帥悲憤之下在微博上發表了公開信《致我的觀眾》,其中寫道,“這可能是商業片最好的時代,也可能是嚴肅電影最壞的時代。”

戴錦華:我認為這是中國市場不健全的標志。我最討厭說“美國怎麼著,中國怎麼著”,但現在如果說到市場,我就拿一個成熟的市場來做比較。在紐約有各種各樣的電影院,最大眾的和最小眾的,藝術電影院中有悶的、有趣的,大家各得其所。排片後會一直放,放滿周期,放映廳只有我一個人,也會給我放下去。在國內的藝術電影是什麼情況呢?《闖入者》在國內我看到的排片時間是早上十點以前和晚上十點以後。這種情況讓我想到了早年在電影學院時,我們經常控訴說“決定電影命運的是省公司的採購員”,當時我們覺得這是亟待改革、亟待用過硬的市場邏輯來對抗的力量。今天,市場化了,但是決定排片的人是院線老板。院線老板是否比當年省公司的採購員更可信?大家來判斷。你們看到了什麼電影排到什麼份額。

有人說中國觀眾太怪了,不爛的片不賣座。可是中國觀眾真的有過選擇嗎?北京電影節小眾的老片子一票難求,說明我們這麼大人口基數總有人想看不一樣的東西。但是這件事怎麼解決,呼吁行政幹預麼?也不一定是我的願望。可是一個健康的市場能自己長出來嗎?我不知道。

張獻民:我有時候覺得,好東西少一點兒人看也挺好的。他要看就看嘛,不看就算了。(笑)

王小帥:我知道有人一定說我對電影首映當天的票房反應是“撒嬌”,也有人說“你又不研究市場,不做商業片,你當然不要去求票房回報”。我並不是求票房回報,你多放幾場,讓想看的人看得舒服一點,不要那麼辛苦。我在為觀眾拍電影,好壞大家可以評,但是要看完才能評。現在大家都很難看到,院線說你沒有觀眾,我就很不服氣,我也不認為是這樣。所以我做的“呼吁”只是懇求能給觀眾提供方便而已,並不是我要和其它片子比,要拿到同等空間。《闖入者》無論如何背後也有投資人,是工業化生產,有演員們的付出,我爭取一個小小的空間,相對的公平,並沒有錯。我也並不會因為別人奚落我而停止這樣的呼吁,這不止這一部電影或我一個人,以後還會有這樣的電影,我希望能打開這樣的空間,讓喜歡這樣電影的人看。事實上,觀眾現在很踴躍。我們排的場這麼少,但上座率一直是最高的。小眾電影並不等同于沒人看的電影,小眾也是“眾”,也需要被重視。

“把故鄉扛在肩上,寫在紙里”

王小帥說自己是個沒有故鄉的人。他一直爭取著歸屬感,卻屢屢失敗:出生在上海,4個月大時便跟隨父母來到貴陽“支援三線”,13歲因父親工作調動遷到武漢,15歲來到北京讀央美附中,23歲電影學院畢業後又被分配到福建,兩年後無片可拍,便“逃回”北京開始了他的獨立電影生涯……王小帥用《青紅》、《我11》和《闖入者》一遍遍回望“三線”記憶中的童年,卻因與土地的梳理羞于把他們命名為“故鄉三部曲”,轉而叫做“生命三部曲”。這本《薄薄的故鄉》作為導演歷史記憶的補充,就像一個有溫度的手工書寫的私人筆記。其中無意中幸存下來的老照片、兒時的素描、父母的家書等,共同書寫了一個大時代中的小家庭顛沛流離的命運。在地域空間缺乏認同感的大時代中,在個體記憶和歷史敘事盤根錯節之時,那一代人如何書寫“鄉愁”?

王小帥:不管你的家庭有多麼小,多麼微不足道,可能並沒有大風大浪、跌宕起伏的事情,但是畢竟是跟隨著中國歷史發展走下來的,每個家庭都有每個家庭的悲歡離合。如果每一個家庭可以把真實、樸素的情感記錄下來,也是對大的歷史的補充。我的文字如果能為我的電影起到補充作用,也很好。

我的故事在時代中有一定的典型性,但是故事書寫出來可能就只有薄薄的幾頁,我覺得很羞愧。但是和編輯聊的時候又覺得這反倒很好——人生經歷了那麼多,就是留在幾段文字、幾張照片、幾封信上的一段記憶。最後就取了這個名字,大抵就是厚重的生活就壓縮在《薄薄的故鄉》這本書里。

這本書的碎片化設計有一種私人化的痕跡,很鮮活,像個未完成本一樣待補充,它的形式正好和記憶的不確定性相吻合。書中有些地方是有些差錯難以核實的,但是我允許此中的記憶產生混亂。很多事情我記得的大概,然後我就有意識的不去查證,全部憑記憶來完成,把不確定性就放在書里。物質的東西都會消亡,我走到哪里收獲的都只是記憶,所以能做的就是把故鄉扛在肩上,寫在紙里。

張獻民:“故鄉”一直是個地理概念,但是隨著生活狀況的改變,“故鄉”已經成了一個時間概念。因為地理概念很容易地被旅遊、觀光、明信片這些東西覆蓋了,而時間是人永遠無法逾越的。以前講故鄉是人回不去的地方,現在故鄉更像是人回不去的時間。包括大家包裝“八零後”、“九零後”,都是在找一個歸屬感吧。而在互聯網時代,人們對時間的共享越來越弱,所以故鄉感主要留在時間之中。一個美國人講,“基于地點的藝術正全面轉為基于時間的藝術”,這大概也是和我們認識世界方式的轉變相統一的吧。

王小帥的書《薄薄的故鄉》或是新片《闖入者》或許也是這樣,到底是對作為地理故鄉的回憶還是對作為時間故鄉的回憶。他在書中的手寫體、對記憶的猶豫以及日記式的批注,我覺得多少是像在對時間在做注解,因為時間從根本上是穿越不回去的。

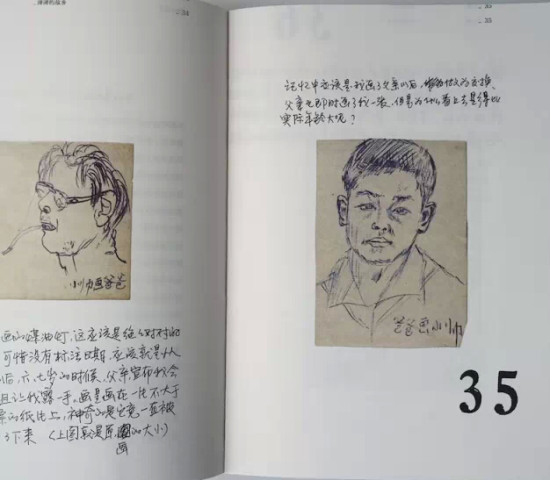

▲《薄薄的鄉愁》內文頁

戴錦華:這本書不光是王小帥的一個回憶,也是書的形式的一個實驗,有手寫、有照片、有個人記憶,整個形態是碎片的,點點滴滴碎片在書中連綴起來。書的形式、內容還有第六代導演走過的創作歷程倣佛告訴我們一件事的兩面:我們孤獨地一路走來,一路喪失、一路丟棄;同時我們又嘗試記憶、嘗試講述它。

關于張獻民說的互聯網時代“破碎的時間”、“破碎的歷史”,我想起一個詞,“Nostalgia”——港臺翻譯成“鄉愁”,而我們翻譯成“懷舊”。也就是說整個二十世紀我們在經歷著“重返某個不可能的時間點”,所以我們說“懷舊”而不是“鄉愁”。“鄉愁”表達的是某種空間性的想象,而“懷舊”是某種時間性的回溯。我們故鄉的淪喪感,空間的不確認,讓我們很難營造出宮崎駿在《龍貓》中所創造的日本人的理想故鄉所在。這本身可能跟二十世紀中國一路走來的集體創傷性經驗有關。所以這個電影的特點是小帥個人的,也是這個代際的,因為處于這個代際,他們沒有直接被裹挾在大時代當中,他們有一種深刻的“被驅逐”、“要有所歸屬”的感覺。

“歷史記憶是在社會演變中被掏空

還是在代際斷裂中被掏空”

《闖入者》的主角是以王小帥的母親為原型,敘述一代人在“下三線”這一獨特時代背景中的歷史傷痛。這部電影的英文名叫做“Red Amnesia(紅色失憶症)”,大概比它的中文名更直接的切中要害——那一代的傷痛倣佛在歷史演變中,在代際交替中被人們的記憶摒棄掉了。那麼這些曾經發生在個體或家庭上的、卻是時代中典型的記憶,在被重新講述之後,是否還能和“當下”溝通?

王小帥:這部片子所關注的主題——“三線”就是當下,它一直沒有結束,它可以延續到現在,甚至延續到下一代,它的影響不會消失。在歷史上不管你做過什麼,發生過什麼,不是時間過去就覆蓋得了的,它的影響可能通過外在災難、或是通過血液遺留的災難延續下來。現在的老齡化生活,這些人的生活、行為模式都留有時間的印記,所以《闖入者》試圖從生命的廣度拉到歷史的縱深里去。

張獻民:我的理解是,小帥或者說他這一代的文學青年、藝術青年大概有三個人格,這三個人格由時間形成的。第一個人格是文革的童年時期,所有“正確”或“不正確”都是被人告知的;然後的“鄧時期”,一開始就告訴他們從前的“正確”和“不正確”要全部反過來。所以王小帥們必須要否定童年才能進入少年,但仍然是被人告知的。第三個人格就是經歷八十年代末九十年代初,這代人開始對從前加以思考。這些思考不一定能和年輕人溝通,比如九零年以後出生的人怎麼看這些,我非常沒有把握。我感覺九零年以後出生的人人格裂變非常快,不需要十年之後分裂出第二個人格,他們面臨未來的社會已經分裂出了很多人格,它們是並列的,有一個當代性的平行狀態,而並非在時間中交錯的。

現在的年輕人還能聽父輩說,但再往下就完全斷裂掉了,那麼這個社會演變的某段進程是不是就被掏空掉了?它是不是在一代一代人的屏蔽中被掏空掉了,最後就變得真正不存在了?歷史往前發展不一定非要回顧過去,但是過去如果不梳理清楚,在往前發展的過程中是慌亂的,基礎是虛的。現在感覺社會並沒有給那一小段歷史一個回憶的環境,這種斷裂感是記憶和知識的徹底鏟除。這種斷裂是很危險的,如果歷史重演,是無據可查的。我想電影多多少少(雖能力有限)可以補充記憶的斷層,每部電影記錄一點點,就組成了記憶鏈條。

▲第六代導演王小帥

戴錦華:王小帥在《闖入者》這部片中似乎試圖在超越自己。第六代一直描述“個體”,而這部片子指向社會、家庭,同時是回望一個“根”,回望我們走過的路上制造的災難和我們心里的疼痛,我們挽救的努力和挽救的無效。

中國當代史被掏空的、被挖掉的時段,其實又是實實在在被填充起來了,這恐怕是當代每一個中國人都要面對的。不論你是在文革結束後多久出生的,畢竟這是你的父親母親、爺爺奶奶生命里的時段。

“歷史與記憶”是我差不多十年來所關注的問題,但我的關注剛好缺了一個點:個體,也就是不同地域、不同年齡的人們對于二十世紀中國的記憶。我一直以來關注的都是歷史的敘述、記憶的敘述,歷史和記憶敘述的不同、變形,或其中怪誕的邏輯。我用“故鄉、他鄉”,“認賊作父,指父為賊”和“勝利的失敗者”這三句話來概括在“歷史與記憶”的書寫當中非常奇特的怪誕邏輯。而小帥不同的是,他是在個體生命經驗的前提之下去表述。

(責編:李唐)