《春秋繁露》

中國傳統哲學產生于春秋戰國亂世,主要研究社會治理的問題。天下為什麼這樣亂,如何治理才不亂。政治哲學對社會狀況有兩種概括:治世與亂世。天下大亂,民不聊生,就是亂世。治世就是天下安定。治世可以有許多等次,最高的為盛世,在經濟、政治、社會風尚諸方面都有所表現,反映這些特殊表現的文化就是盛世文化。

拋棄制度,隨心所欲,富的人越富越貪利,窮的人違犯禁令而無法禁止。這就是社會難以治理的原因

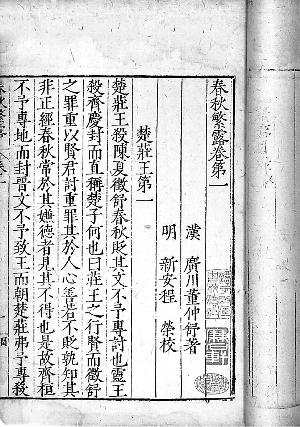

中國歷史上最著名的盛世是漢唐盛世。漢朝的盛世,經濟狀況保存在《史記》《貨殖列傳》和《漢書》《食貨志》中。也散見于《鹽鐵論》《論衡》。政治狀況在陸賈《新語》、賈誼《新書》、桓譚《新論》以及《史記》、《漢書》的紀傳中都有所表現。社會風尚則廣泛存在于漢代各種典籍中,《白虎通義》與《潛夫論》則是重要典籍。董仲舒的代表作《春秋繁露》對漢代盛世的經濟、政治、社會風尚以及其他方面都有所反映,並作理論概括,形成漢代盛世文化的經典。

盛世時代,經濟發達,社會穩定,貧富差距因此不斷擴大,達到兩極分化的程度。在漢代就出現“富者田連仟佰,貧者亡立錐之地”的現象,這樣就導致“貧民常衣牛馬之衣,而食犬彘之食,重以貪暴之吏,刑戮妄加,民愁亡聊,亡逃山林,轉為盜賊”(《漢書·食貨志》),盜賊多了,社會怎麼能安定。一般人太富了就產生驕,驕在社會上引起民眾不滿,驕的人多了,到處都有不滿的民眾,弱勢群體得不到政府的保護,就會被逼造反。天下也一樣不能安定。董仲舒作了這樣的論述:

貧者窮急愁苦,窮急愁苦而上不救,則民不樂生;民不樂生,尚不避死,安能避罪!此刑罰之所以蕃而姦邪不可勝者也。(《漢書·董仲舒傳》)

社會為什麼會產生動亂?從歷史上看,主要是貧富不均,兩極分化。富貴之家利用社會地位和經濟實力,與民爭利,民怎麼抵擋得住呢?富貴之家不斷地聚斂財富,盤剝百姓,使人民逐漸貧困化。很多窮人不怕犯罪,不怕死,天下就大亂了,刑罰是禁不住不怕死的人的。

董仲舒說:

大富則驕,大貧則憂,憂則為盜,驕則為暴,此眾人之情也。(《度制》)

大富和大貧在中國古代那種制度下,都會導致社會不安定。拋棄制度,隨心所欲。欲望沒有窮盡,這種發展趨勢也沒有盡頭。富的人感到不能滿足,小民卻十分貧困。富的人越富越貪利,也越不肯行義。窮的人每天違犯禁令而無法禁止。這就是社會難以治理的原因。

如何防止亂的發生,治亂之本在于調均

孔子說:“不患貧而患不均。”董仲舒認為“不均”,“有所積重,則有所空虛”(《度制》)。一些人財富積累多了,另一些人就貧困了。聖人了解一般人的性情,知道亂是怎麼產生的,所以就作出規定,使人有貴賤富貧的上下差別,“使富者足以示貴而不至于驕,貧者足以養生而不至于憂,以此為度而調均之,是以財不匱而上下相安,故易治也。”(《度制》)使富的人足以顯示自己尊貴而又不至于驕奢,使窮的人足夠生活而又不至于憂愁,根據這種原則來進行調均,這樣就可以使財富不匱乏而上下可以相安,所以就容易治理。

簡單地說,盛世的特點就是安定和富足,富足以後,就出現奢侈、攀比,接著就出現貧富兩極分化,極富與極貧都成為不安定因素。盛世中,先是經濟發展,政治穩定,人民生活普遍提高,一片繁榮氣象。逐漸出現自上而下的奢侈之風、攀比之風,接著,官員腐敗、濫用權力、貪污受賄、色情泛濫,于是導致貧富兩極分化,一邊富者樂極生悲,一邊窮者無法維持生計;一邊被逼造反,一邊無力鎮壓,兩者結合,最終結果,王朝滅亡,改朝換代。

中國古代盛世的治理特點和盛世文化

政治是社會管理,是管理眾人的事。董仲舒講:“君人者,國之元。發言動作,萬物之樞機。樞機之發,榮辱之端也。失之毫厘,駟不及追。故為人君者,謹本詳始,敬小慎微。”(《春秋繁露·立元神》)天子的一舉一動,一言一行,都會對千里之外的人民產生很大的影響。天子的言行是好的,就會產生好的影響;如果不好也就會產生壞的影響。因此,國君和各種決策人物,都應該謹慎。中國歷代思想家都非常認真地研究天子這個角色。總結出天子應該遵循的法則,即所謂“君道”。君道的第一要義是修身。

在盛世社會風尚與文化方面,董仲舒概括出的“三綱五常”就是最集中的表達。三綱指君為臣綱,父為子綱,夫為妻綱。這對整個社會有一個穩定的作用。也是大一統所需要的。五常是仁義禮智信。仁者愛人,有愛心是最基本的要求。沒有一點愛心,什麼也談不上。義者宜也,宜就是適宜,合適、合理的意思。不同時代可以有不同意義,追求合理則是普遍價值觀。禮雖然也不斷演進,但不能沒有。禮之用,和為貴。禮就是為了維護社會和諧。沒有禮,社會就亂了,就沒有秩序。智自然是不可或缺的,不論仁愛,還是正義,還是禮節、禮儀,都需要懂得其中內涵,否則就可能亂用,出錯,適得其反。智不僅是知識,更重要的是智慧,能夠真正掌握社會規范,靈活運用,收到好效果。最後是信,那時已經進入盛世,經濟貿易廣泛進行,誠信是經商的重要原則。而在社會生活中,人際交往中,都強烈需要誠信。為什麼用“常”?說明這五項原則是要經常實行的,也是每個人都要遵守的,是最一般的最基礎的最普遍的。用現代的話說,就是倫理底線。這些理論影響中國歷史2000多年。

盛世的經驗教訓,彌足珍貴

在中國歷史上,許多朝代都有過盛世,也都有不同的表現,如果聯係起來研究,會提供更多信息,有經驗,也有教訓,都是很珍貴的。宋代司馬光編的《資治通鑒》和《二十四史》都有資源豐富經驗深刻的政治理論。兩個盛世可以進行比較研究。

盛世都是開放的,開放的形式因時代不同而有差異,漢代通西域,唐代也通西域,漢代引進汗血馬;唐代引進葡萄美酒夜光杯;明代通海上之路,引進很多奇異動物,包括孔雀、斑馬、長頸鹿之類。

盛世也有一些問題,這些問題開始只是萌芽,及時給予糾正,安定就會更持久,如果不加改革,萌芽就會逐漸發展,導致政府腐敗,最後滅亡,接著就是朝代更替。這就形成中國二十四史。盛世的問題是什麼呢?賈誼在《新書》中有許多論述,引在《漢書·賈誼傳》中的“可為痛哭者一,可為流涕者二,可為長太息者六”都是當時社會存在的問題,由于只是萌芽,眾人不知,而賈誼有先見之明,卻受到利益既得者權勢集團的排斥,逐出京師,客死他鄉。過幾十年,那些問題滋長,產生景帝時代的吳楚七國之亂的惡果。如果文帝支持賈誼改革,或可避免這場災難。

許多盛世都存在社會問題,防止這一方面的問題,就可能出現另一方面的問題。劉邦消滅異姓王,同姓的吳楚七國作亂。消滅了諸侯王,出現朝廷內的宮廷政變,太後幹政,王莽奪權。以後,與皇後相關的皇親國戚主政,與皇帝相關的太監主政,在中國歷史上不斷輪流出現,這是中央集權下的必然現象。為了維持政權,古代也有過安排幾個輔政大臣,共同輔佐皇帝掌權。最初有一定成效,經過一段時間,又由個別權勢人物所獨掌,陷入權臣獨裁的困局。最後的結果,不是權臣奪權,就是被農民起義所推翻。家天下有過長治久安的時期,也有過盛世的輝煌,但終不能長久。

周桂鈿(作者為北京師范大學哲學與社會學學院教授)

[責任編輯:楊永青]