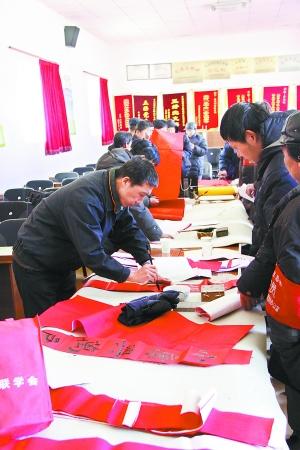

▲北京楹聯學會赴遠郊區縣贈聯。

北京市文化中心供圖

新春至,家家戶戶貼春聯。

春聯,即“對聯”“對子”,雅稱“楹聯”。

春聯文化源遠流長,相傳起于五代後蜀主孟昶。他在寢室門板桃符上的題詞:“新年納余慶,嘉節號長春”,謂文“題桃符”(見《蜀梼杌》)。這要算中國最早的對聯,也是第一副春聯。

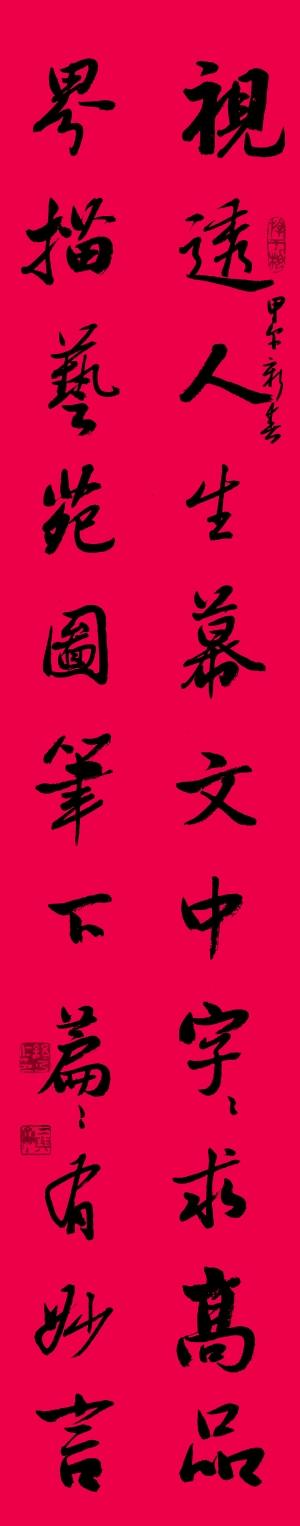

千百年來,文人墨客們以這種對仗工整、平仄協調的中文語言藝術形式,描繪著時代背景,抒發著世人祈願。

隨著現代生活方式的變遷,浸潤墨香的手書春聯,離人們的生活越來越遠。商場、超市批量銷售的印刷體對聯,成為古老對聯文化的承載符號。

不過,還有一些人,正在有意識或無意識地,延續傳統,延展歷史,傳播文化之力。

小山村里的楹聯景觀

位于懷柔區湯河口鎮深山溝里的新地村,是個只有不到50戶人家的小村莊,平常少有外人光顧,最近卻熱鬧起來,不僅附近村鎮的人參觀,更有來自貴州的百人考察團慕名而來——“北京楹聯第一村”的名號,令這個小山村別具一格。

步入新地村,每家每戶的大門上,都懸挂著棕底金字的硬木楹聯。80歲的崔文善老大爺是老村幹部,他披著軍大衣,笑容滿面,指著自家楹聯念道:“修文偃武千秋譽,積善循良萬里春。”他雖底氣十足、聲如洪鐘,可念得卻有些磕磕絆絆。原來,崔大爺不識字,硬是把楹聯內容背了下來,“這個對聯的意思我明白,里面還有我的名字,我特別喜歡。”

村民于紹文家與崔大爺家住得不遠,于紹文的妻子劉瑞玲是個孝順的兒媳,精心照顧年過九旬的公公飲食起居,直到去年老人過世。這家人的孝行聞名全鎮,家門上的楹聯“庭寬室雅春常駐,地利人和福永存”,正表達了對善德的傳揚。

在村子里搞楹聯文化,最初想法來自村支書劉志清。這幾年,村民住上了新房,周邊的健身器材也越來越完善,但他總覺得村里少了點文化味道。“我們村比較偏遠,村民文化程度普遍不高,必須找到村民們熟悉的、容易理解接受的形式來推廣文化,才能切實有效。”他找到了懷柔區第三小學的彭校長,一起商量怎樣在新地村推廣文化。彭校長又請來懷柔區楹聯學會的徐東升會長共同研究,三人一拍即合——引入楹聯這種流傳千年、雅俗共賞的形式。

在劉志清看來,太過通俗的對聯到處都是,找幾副貼門上,意義不大;要是能把村民的具體情況寫到對聯里,就最好不過了。于是,徐東升又找到了北京楹聯學會會長潘家農。去年8月,潘會長帶著來自北京楹聯學會、懷柔區楹聯學會的30多位會員,深入新地村實地探訪,與每一戶村民交流,了解他們的家庭情況。最終,專家們創作出一百多副對聯,並審慎篩選出49副,請多位書法家書寫,制成楹聯——

每戶人家的專屬楹聯,成為各家的閃亮名片。

劉志清介紹,新地村計劃于今年修建佔地900平方米左右的文體活動中心和約佔五六畝地的楹聯書法公園,讓楹聯文化在村里進一步生根發芽。

“楹聯老友”的貧與富

這是一間只有十幾平方米的辦公室,位于槐柏樹街的北京市政府大樓內。門的式樣古樸,帶著些老北京四合院的風味,鏽蝕的門把手倣佛訴說著歷史與滄桑。牆上的那一幅“聯友之家”,告訴人們這間辦公室的歸屬——北京楹聯學會。

“全國普及聯律先進集體”“全國對聯教育先進集體”“北京市先進民間組織”、“北京市社團係統先進集體”……小小辦公室的牆上,已經容不下學會多年來獲得的獎狀、獎牌。

“如果你們晚點來,可能就找不到我們學會了。”北京楹聯學會會長潘家農開門見山的一句話,令人吃驚不小。原來,由于某些原因,市府大樓將于今年3月收回這間辦公室。

北京楹聯學會的前身是成立于1986年的北京楹聯研究會,1999年正式更名為北京楹聯學會。作為非營利性組織,學會依靠會員每人每年50元的會費和會員的自願捐款維持運營。年過八旬的會員按照規定不必交會費,而會員中80歲以上者不在少數,每年交費的會員不超過200人,因而會費收入相當微薄。

幸而,學會可以通過與張一元茶館等企業的合作,每逢傳統節日推出書聯活動,所得收入作為補貼。但日子始終緊巴巴,就連每季度一期的會刊《北京楹聯》都要送到廊坊去印刷,因為那里便宜。

縱然面對各種困難,學會里的一群老頭兒們依然樂觀,享受其中。

每逢春節,他們都會走區縣20多天,為村民撰寫對聯。如果加上城區的各種贈聯活動,迄今,學會已完成婚聯一千多副、壽聯四千多副、嵌名聯三萬余副。

學會每年還會到文化館、社區、學校等地義務講座,普及對聯知識,僅去年一年,這樣的活動就搞了120余場,其間還為市民、小學教師贈送了大量嵌名聯。

“大家夥兒全是義務勞動,分文不取。”潘家農說,“我們是真的熱愛對聯文化,雖不賺錢,但精神上有成就感,很富足,心里也很高興哪!”

要說最讓他們自豪的活動,當屬去年底開始的歷史名聯巡展:精選我國歷史上一批名聯,諸如魏源“事以利人皆德業,言能益世即文章”;林則徐“茍利國家生死以,亦因禍福趨避之”等,請書法家書寫,制成70塊展板,其左側是書法家寫就的名聯作品,右側配有對聯知識講解,圖文並茂。

由于展館場租太高、難以承受,他們只能在校園、社區、公園等地巡展。從北京理工大學到北海公園,從國土資源部到天通苑社區……老人們穿著厚厚的冬衣,背著這些碩大的展板,擠公交,擠地鐵,四處奔波,不畏仆仆風塵。

“我們算了一下,目前已有六萬多人看過聯墨巡展了。”潘家農話語間充滿興奮。在他腦海中,永遠定格下一幅畫面——一位年事已高的老爺子,坐著輪椅,輾轉在每一塊展板前,細細端詳,微微頷首。

北大男孩的“對聯生活”

相比于那些“楹聯老頭兒”,同樣對聯文化興趣濃厚的吳可,絕對是晚輩了。

來自江蘇淮陰的吳可,目前是北京大學中文係研究生,專攻西方文學理論。他自幼學習書法,最初接觸對聯是在五六歲時。父親酷愛對聯,逢年過節都會擬一些對聯讓吳可來練字,有時候還會拿到鄉里去賣。“老鄉們覺得小孩寫對聯很好玩,很多人都會來買。”吳可回憶說。

除了寫聯,他還喜歡讀有關對聯的故事,留意書籍里面和名勝古跡的對聯。伴隨著長大,尤其是大學上了中文係,他便開始有意識地背誦一些歷史名聯了。對聯的積累一天天豐富,大約從大三開始,他自己動手創作對聯,並作為節日祝福用短信發送給親友,“現在講究這個的人越來越少了,不過我覺得很有意思。”

謙虛的吳可自認為關于對聯的認知很粗淺,其實,他創作出來的作品頗見功力。

2012年中秋,吳可的親朋好友都收到了這樣一條祝福短信:“快哉超然臺上千里風問甲子于伯仲,樂乎古運河中一輪月憶丙辰在春秋。”這是他在菜市場門口等候買菜的母親時擬出來的長聯,不僅以大氣磅薄的意象渲染出中國風情,更是“藏頭護尾”,將“快樂仲秋”的祝福隱于對聯之中。

2013年中秋,吳可的祝福對聯又玩起了拆字:“愁里思南國玲瓏一心安紅豆,夢中入花林迤邐千樹落繽紛。”上下聯的首字拆開,恰可組成“秋夕”二字,而句意中又傳遞著思念之情,與中秋內涵十分合拍。收到這條祝福短信的人大多驚嘆拆字聯的巧妙,而吳可自己並不太滿意,“幸好只是朋友之間發著玩,不過是圖一樂。”

吳可現在在學校里可謂小有名氣,身邊許多同學知道吳可會寫對聯,凡有需要都會來找他,而他也是有求必應。前不久,他剛剛為四位同學手書春聯,還把照片曬到了他的“人人”主頁上。

那些具體內容都是同學自己選定的,屬于“半委約”創作。吳可覺得,與受人之托相比,還是自己主動寫的感覺輕松一些,寫出來也更容易讓自己滿意。

這個春節,吳可又要忙了,為親朋好友手書春聯。同時,他正在準備為一位古典文學修養極高的老師寫一副婚聯。

“壓力山大哦!”這個大男孩靦腆地笑了。

調查

超市、批發市場賣春聯

康順福祥和出現頻率高

萬通新世界二層,大約有十余家賣春聯、福字的商鋪,遠遠望去紅彤彤一片。

每家商鋪的對聯,種類都在六到十種之間,對聯尺寸不等,一般都是長一米有余,寬15到25厘米,當然也有少量的超大聯,長度2米以上。這些對聯有的是黑字,有的是金字,印在大紅色的紙或絨布上,價格從十幾元到幾十元不等。

縱觀所售對聯的內容,傳達了人們期望健康、幸福的美好願望,文辭說不上雅訓,卻也絕不低俗,“居福地家業興旺,入華堂如意吉祥”等不一而足,“福”“康”“祥”“順”“和”等字眼在不同商鋪出售的對聯中,出現頻率最高。

其實,商家們在進貨時,只是把對聯當作商品看待,關注印刷是否精致、品相好不好,至于對聯上印著什麼內容,考慮並不多,“對聯嘛,總不過都是吉祥話,就找上五六種不同的進貨就是了。”一位年輕女攤主說。

小本經營的攤主通常側重選擇內容、用語較浮泛的、能夠適應的人群和場合較廣的,而不會進文辭上太應時應景的對聯,比如新一年是馬年,他們恰恰不願多進帶有“馬”字的對聯,因為這樣的對聯一旦今年賣不完,明年就過時了。

在對內容不甚考究的情況下,不同商鋪出售的對聯,不僅用語、格調非常接近,連錯誤也如出一轍。“家居福地子孫福,門向財源歲月甜”“闔家歡樂迎新年,滿堂吉慶賀佳節”。這兩副春聯,末字均為平聲,尤其是“家居福地子孫福”,竟然還有重復的字。這不免讓人猜測,估計是將兩副下聯放在一起賣了。

不過,商家們都表示,人們買春聯、貼春聯,更多的是增添過年的氣氛,圖個彩頭而已,從來沒遇到過在創作規范上較真的消費者。一名攤主說:“來買對聯的老人都喜歡帶福、壽、平安的,年輕一點的選擇帶發財、財源的比較多,但從沒遇到過有人挑是否合轍押韻的。”

相比之下,大型超市里出售的對聯,由于每副對聯都是獨立塑料袋包裝,所以基本上不存在“兩副上聯、兩副下聯一起賣”的情況。不過,顧客在購買時“不問內容”的情況也很普遍。在家樂福國展店,記者隨機詢問了六位顧客,有五位選擇對聯的標準主要是價格高低、尺寸大小。一位中年女性顧客說:“內容不會有啥問題的,反正寫的都是吉祥話嘛。”她甚至有些不好意思地直言:“每年自己家貼的對聯,都沒好好看過究竟寫的是什麼。”

反思

應讓“傳統”成為“新傳統”

“現代化技術大量印刷對聯,對對聯文化的傳承不利。”民俗學專家王作楫一針見血。

在他記憶中,直至上世紀中葉,手書春聯還非常流行。1947年春節前後,他曾到一個非常貧困的同學家中做客,這一家就是用鍋底灰蘸著油和水,自己創作春聯:“破衣破被過大年,人家吃肉我真饞”;上世紀70年代,他到一個破廟進行田野調查時,發現那里的一群乞丐竟也自己手寫對聯:“上無一片瓦,下無立錐地”。

“當然了,這些對聯都不規范,甚至連基本創作規律都不符合,但是作為一種民俗文化現象,它們依然值得關注。很大程度上,正是這類誰都能夠創作的對聯,保證了對聯在老百姓中千百年的流傳。”王作楫說。

他覺得,這種對聯最吸引人之處,就是緊貼創作者、張貼者的實際情況,有的放矢,而這一點恰恰是當今批量印刷的對聯最致命的問題所在。“現在市場上的印刷對聯年年一成不變、千篇一律。那些陳詞濫調實際上降低了對聯整體的文化品位。”

盡管如此,王作楫並不認為這意味著對聯文化的式微,“近年來,北京市、區的楹聯學會,每年都會為群眾寫聯、贈聯,這種有針對性的對聯非常受歡迎,喜歡對聯的人還是很多的。”

在他看來,所謂“式微”,主要是傳承發展的方式不夠恰當。讓對聯文化的流傳方式回歸歷史軌跡——在保留傳統形式的基礎上,手書有個性、有切實內容、與創作者、使用者密切相關的對聯,是延續對聯文化的一劑良方,“當我們把一種傳統文化,轉化為新的文化傳統,那麼這種文化就真正具有了繼續發展的活力。”

挑錯

“對聯並非字數相同的吉祥話”

“對聯並非兩句字數相同的吉祥話這麼簡單,它有嚴格的格律、語言、內容、結構等方面的要求。”北京楹聯學會副會長趙永生說。

拿格律來說,普通話中的一聲、二聲稱平聲,三聲、四聲稱仄聲。一副合律的對聯,上聯的末字應為仄聲,而下聯的末字則應為平聲,且上下聯斷句處的字,平仄應當相反。比如清代陳大綱題岳陽樓聯:四面/湖山/歸眼底,萬家/優樂/到心頭,這里“面”與“家”,“山”與“樂”平仄即相反,上聯末字“底”為仄聲,而下聯末字“頭”為平聲。

不過,趙永生發現,現如今不少人家貼的春聯都不合聯律,要麼對仗雜亂,要麼平仄失替——

“宏圖大展,八方名流齊相聚;萬紫千紅,一杯春酒添喜慶”,上下聯句腳都是仄聲;

“天長地久人之和,山明水秀居之安”,上下聯都是平聲落點,結尾卻都是聯律忌諱的“三平尾”;

“糧食滿囤家家樂,金幣豐盈戶戶安”,“家家”與“戶戶”犯了“合掌”的對聯創作禁忌;

……

對聯佳作不僅形式上有嚴格要求,內容上也應該有所講究。不過,現如今市場上賣的對聯,有不少在內容上也有問題。趙永生舉例說,有些對聯內容陳腐,格調偏于低俗,比如,某人為新婚夫婦送春聯,男方姓龍、女方姓陳,最終成聯:“一根龍骨頂天立地,兩片陳皮滋陰補陽”,橫批:龍蛇雜陳。此外,“訪友務懂酒帶路,走親須知煙架橋”;“天豬歸仙界,子鼠拱福門”等,其趣味也都是“過于俗氣”,沒有文化味。

在北京楹聯學會會員祖振扣看來,優秀的對聯,不僅形式上有嚴格要求,內容上也應該與時俱進,“像‘忠厚傳家久,詩書濟世長’,有上百年歷史,很經典,不過太老了,太陳舊了。現如今時代在發展,對聯的內容也應該能夠體現時代特色、時代氣息為好。”本報記者 李紅艷 實習生 羅群

[責任編輯:楊永青]