木鼓舞分布在臨滄市滄源佤族自治縣岩帥、單甲、糯良、動來、動角、班洪等鄉鎮,歷史悠久。傳說木鼓是佤族的通天神器,是佤族的歷史文化象徵,它集中表現了佤族民間歌舞、文學、藝術及宗教的信仰。

佤族,主要分布于雲南省西南部的西盟、滄源、孟連等地,是我國人口較少的民族之一。佤族先民是古代南方“濮”人的一支,自古與布朗族、德昂族有著密切的血緣關係。過去生活在不同地區的佤族各有稱謂,直到解放以後才被統稱為“佤族”。西盟地區的佤族與傣族長期相處,因此在歌舞形態、樂器種類,以及房屋建築式樣等諸多方面都受到傣族影響。

在雲貴高原特有的歷史地理和環境條件下,在那里定居的少數民族也創造了極為寶貴的鼓舞文化,流傳下來的"木鼓舞"保存著真實的動態形象資料。雲貴高原屬亞熱帶、熱帶的濕潤氣候,森林茂密,樹種繁多,取材制鼓方便,因此,當地民族多選優質原木制鼓,此類鼓,人們泛稱"木鼓",也有"大鼓""皮鼓"等叫法,各少數民族又有本民族語言的稱謂。

木鼓的形制可分為兩類,一種是用整段原木挖制成鼓,如佤族的木鼓,佤語稱作"布絡"。另一種,把整段原木挖空作鼓膛,兩端或一端蒙以牛、羊皮制成木鼓。

木鼓舞由四部分組成,舞蹈首先展現了,由巫師“魔巴”帶領全村健壯剽悍的阿佤男子,以藤條捆綁已選擇好的巨大樹幹後,在騎于樹幹 “魔巴”的一路領唱下,拉木人邊踏歌為節,邊迎合高呼地拉木前進直達村寨的歌舞。這段古樸而粗獷的歌舞“拉木鼓”,氣氛神聖莊嚴,舞步自然成韻,極具原始崇拜意味。

第二段以舞蹈形式出現的“進木鼓房”,集中以模擬舞姿來表述人們挖鑿、制作“木鼓”的勞動過程。結束于新“木鼓”誕生後,“魔巴”手持樹枝,在大八字“蹲襠步”的行進中,引導“木鼓”進入“木鼓房”的莊嚴過程。

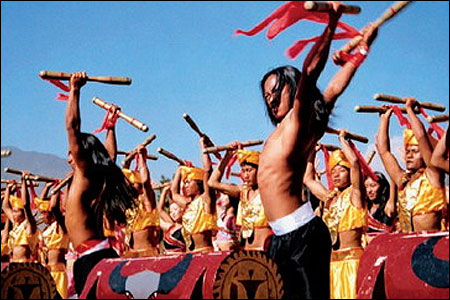

第三段“敲木鼓”,是《木鼓舞》表演中最為熱烈和精彩的高潮部分。全段以嫻熟的擊鼓技巧和粗獷舞姿,集中展現了表演者模擬佤族日常生活中的祭祀、巡邏、報警、作舞等情景為內容的多種舞蹈套路表演。舞蹈開始由一至二人擊鼓進行表演,鼓點的音色與節奏隨舞蹈內容的變化而改變。當舞蹈進入高潮時,另有三四名手持彩繪鼓槌的剽悍男子進入場地,邊擊鼓,邊圍鼓旋轉、跳躍,將“敲木鼓”的歡騰氣氛推向極致。人們在以此歡愉神靈,求得來年的五谷豐登、人畜兩旺的同時,也獲得了精神上的最大愉悅。

“祭木鼓”是木鼓舞最後對“木依吉”大神進行崇拜的一段程式性禮儀舞蹈,舞蹈語匯簡單、質樸,富有濃厚的原始儀式氣氛。每逢年節慶典,佤族男女老少都會穿戴一新,在“木鼓”的敲擊下跳起木鼓舞來。

隨著歷史的進展,佤族人們的意識和觀念也隨之發生了飛躍的變化,新興的科學文化取代了舊社會的封建迷信,但作為具有民族傳統祭祀性的木鼓舞並沒有消失。它以一種不失民族傳統風范的嶄新面貌,成為阿佤人認同並喜愛的自娛性舞蹈形式。

國家非常重視非物質文化遺產的保護,2006年5月20日,木鼓舞經國務院批準列入第一批國家級非物質文化遺產名錄。

[責任編輯:馬小璇]