從民生指標看深意 “十二五”24項指標如何實現

圖為全國政協十一屆四次會議閉幕現場。記者 雷聲攝

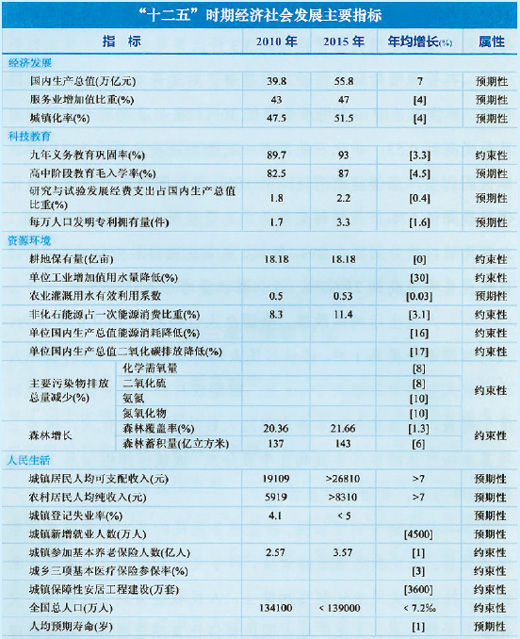

圖表摘自“十二五”規劃綱要(草案)。

十一屆全國人大四次會議即將閉幕,“十二五”規劃綱要(草案)經過會議的審查,將成為正式綱要。這意味著今後五年我國經濟社會發展將有清晰的“路線圖”。

在經濟發展、科技教育、資源環境、人民生活四大類24項指標中,約束性指標和預期性指標各佔12項。與“十一五”相比,“十二五”新增9年義務教育鞏固率、非化石能源比重、二氧化碳減排、保障性住房4個約束性指標,都是關乎人民生活、科技教育和資源環境類的指標,屬于政府公共服務和社會管理職責,是人民群眾的熱切期待。這充分顯示了規劃制定的科學合理性,具有鮮明的政策導向。

兩會結束之際,本版鎖定這些指標,邀請代表委員暢談指標如何實現。

從發展指標看趨勢

最重要的還是強調“好”字當頭

“4大類24項指標給人印象最深刻的是,經濟發展指標全部是預期性指標。”財政部財政科學研究所所長賈康委員分析認為,經濟發展看似沒約束,實際上受到更大更多的約束。約束來自資源環境的承載能力,來自人民不斷提高的物質文化生活需要,來自對科技創新驅動力的依賴。表明“十二五”的經濟發展更重質量和結構優化,而不再一味追求快,要“好”字當頭。

“指標揭示出把改善民生作為轉方式、調結構的出發點、落腳點,讓民生的持續改善反過來促進經濟發展的深意。”全國人大常委會委員、中國人民大學勞動人事學院教授鄭功成認為。

雲南省麗江市委書記王君正代表說:“在資源環境的8個指標中,有7個是約束性指標。從中可以看出,生態環境保護與節能減排被提到了更加突出重要的位置,更加強調經濟發展質量。這表明,走一條具有中國特色的新型工業化道路,促進城鄉、區域統籌發展,一、二、三產業協調發展的決心更加堅定。”

代表委員們指出,在主要污染物排放量減少指標內,增加了氨氮和氮氧化物兩個細類指標,其中最難完成的是氮氧化物,因為它不僅來自工業企業和燃煤的排放,還來自機動車的排放。該指標直接涉及人民群眾的身體健康,綱要草案將它設定為約束指標,表明經濟社會發展必須以人為本的核心,讓人為之振奮。

對比“十一五”,“十二五”還對一些指標進行了拆解,增加了相應指標的范圍,提高了執行要求。比如,“十一五”所提的國民平均受教育年限指標,在“十二五”中變為九年義務教育鞏固率和高中階段教育毛入學率兩個指標,並新增九年義務教育鞏固率為約束性指標,對教育的要求更高。同樣,“十一五”中的森林覆蓋率拆成了“十二五”中的森林覆蓋率和森林蓄積量,更加突出了森林在保護生態、應對氣候變化、改善人居環境等方面的綜合作用。

中國科協副主席齊讓委員說:“在‘十一五’研究與實驗發展經費支出佔GDP比重沒完成的情況下,‘十二五’規劃綱要草案沒有回避問題,繼續提出明確要求,說明國家對科技創新帶動經濟發展的認識越來越清晰堅定。”

齊讓說,在“科技教育”這一大類指標中,每萬人口發明專利擁有量是新增加指標,它既反映科技實力,也反映了一種導向,即科研人員不能眼睛只盯著寫論文、發論文,要有更多新型實用專利的發明創造,讓我們這個人口大國也成為發明創造的大國。他同時建議,“十二五”規劃綱要草案在強調發明專利數量的同時,還應該強調質量。因為專利的質量涉及科學研究、技術創新的質量,兩者相輔相成。