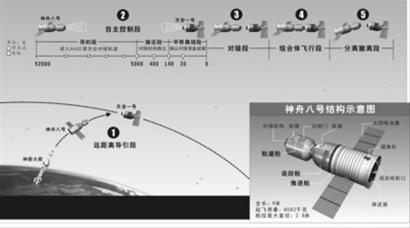

對接飛行五步走:經歷尋的、接近和平移靠攏三個階段,神舟八號飛船自主導航控制到與天宮一號目標飛行器接觸,自主控制飛行過程約需兩個半小時15分鐘內完成捕獲、緩衝、拉近和鎖緊四個過程,最終形成組合體由天宮一號負責組合體飛控,組合體飛行12天左右擇機進行第二次交會對接繼續飛行2天後,兩飛行器分離。神八返回艙返回。

皓月,塔架,火箭……今天淩晨1點,發射塔架前燈火通明,航天專家們正緊張忙碌。這是多麼熟悉的場景,9月29日,天宮一號正是從這里起航。而今天早晨5點58分,神舟八號也將衝天而起,去追尋它們的“太空之約”。

專家說,這就像在太空中“穿針引線”,上面一根“針”,地面發射一根“線”上去穿過“針孔”,技術難度、精度均極高。這是第一次“零窗口發射”,發射時間精確到“秒級”。這是一次嶄新的騰飛,發射場117項技術狀態的變化,21天測試發射流程優化……所有的積淀與創新,都將在4個多小時後,隨著神舟八號的騰空而起,去衝擊中國航天的新標桿。

天宮一號調姿迎候近百種預案應對風險

昨晚,神舟八號的發射進入倒計時,而天宮一號已經調姿迎候。

在昨日上午酒泉衛星發射中心舉行的新聞發布會上,中國載人航天工程新聞發言人武平表示,天宮一號入軌後,分別于飛行第4圈和13圈進行了變軌,進入到高度為354公里的近圓軌道;完成了平臺在軌測試,特別對交會測量設備、對接機構性能以及停控、倒飛等功能進行了測試。結果表明,天宮一號平臺運行穩定,設備工作正常,各項功能和性能滿足交會對接任務要求。近日,天宮一號又進行了軌道控制和調相控制,現已完成調相和軌道圓化,進入高度為343公里的交會對接軌道,轉為倒飛狀態,等待與神舟八號的交會對接……

中國載人航天工程總設計師周建平表示,交會和對接是最大難點:首先,為了使神舟八號與天宮一號處于同一個軌道面,火箭發射入軌的精度要求比過去提高了三到五倍;第二,交會過程對測量、控制提出很高的要求,不僅要保證“看得見、找得到”的精度,還要充分利用航天器軌道特點尋找能量消耗最少、最優化的控制算法;第三,兩個航天器靠近後能不能“接得上”,從接觸、捕獲、緩衝到最終對接上,對接機構是難點。實際上,到這一步,神舟八號的使命才完成了一半,之後的組合體控制、飛船分離和返回同樣不容易。

據了解,從國際上已經進行的交會對接任務看,曾發生過飛行器相撞的事故。武平透露,中國載人航天工程採取多種措施應對風險:一是確保飛行產品高質量,不帶任何疑點發射;二是以最為關鍵的自主控制係統和對接機構為重點,進行了大量的地面倣真與試驗驗證;三是針對交會對接過程中可能出現的故障,制定了近百種故障預案,並進行了反復的合練演練。此外,針對不同類型的故障,設計了各種安全模式,以應對預案外的故障。比如為防止兩飛行器碰撞,設計了飛船撤退和撤離兩種安全模式。

長徵2號F遙八技術更新150多項

昨日上午10點30分,發射神舟八號飛船的長徵2號F遙八運載火箭加注燃料劑,下午1點開始氧化劑加注,晚上7點加注全部完成,晚上9點58分進入發射負8小時發射狀態,等待今晨5點58分準時發射……

據了解,相對于長徵2號F遙七運載火箭,長徵2號F遙八運載火箭的技術更新多達150多項。

中國航天科技集團一院副總設計師張智介紹:“第一是提高了運載能力,多加了推進劑。第二,提高了火箭的入軌精度。第三是火箭的可靠性的提高。目前火箭還是由10個分係統組成,絕大部分都進行了旨在提高可靠性的改進。”

曾經7次送神舟飛船上天的長徵2號F火箭一直享有“神箭”的美譽,也是目前中國所有運載火箭中起飛質量最大、長度最長的火箭,運載能力在8噸以上。此次執行發射任務的長徵2號F遙八運載火箭全長約58米,起飛質量約497噸,運載能力為8.13噸。

由于神舟八號完全按照載人的標準設計,因此,與發射天宮一號目標飛行器的長徵2號FT1火箭相比,遙八增加了逃逸塔,並在控制係統中增加了逃逸裝置。張智介紹說,如果在起飛前900秒到起飛後160秒時間段內,火箭的傾倒角度達到6度,逃逸係統可以拽著軌道艙和返回艙與火箭分離,並降落在安全地帶,幫助飛船上的航天員脫離險境。張智說:“增加了逃逸相關的各種係統,整流罩上加了很多東西都是為逃逸使用的。另外在控制係統中也增加了逃逸裝置。也有故障檢測處理係統,在T1的時候只有檢測係統,只看火箭有沒有問題,但是這次裝上了處理部分,一旦發現有問題可以對故障進行處理,指示逃逸,並執行逃逸過程。”