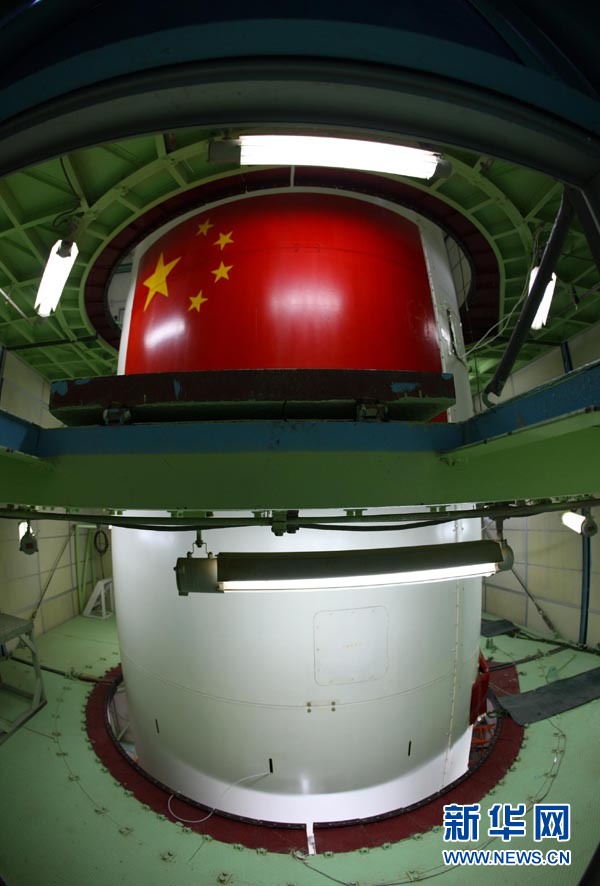

9月23日,天宮一號目標飛行器、長徵二F運載火箭組合體。 秦憲安 攝【資料圖】

新華網甘肅酒泉9月29日電(新華社記者孫彥新、徐壯志、李惠子)一本厚厚的“太空對接故事”放在手頭,一張和藹可掬的笑臉,54歲的中國載人航天工程總設計師周建平帶著溫和、自信與從容,于天宮一號即將發射之際,在酒泉衛星發射中心接受新華社記者採訪。

這次天宮一號交會對接技術的特點是什麼,面臨哪些風險和挑戰,中國載人航天未來遠景如何?5年前接替王永志出任總設計師的周建平娓娓道來。

跨越:中國航天的最大特色就是少花錢、多辦事、效率高

“中國空間交會對接技術的方案,充分體現了中國載人航天工程一貫的優勢和特色。”周建平說,“美國和俄羅斯當年一次試驗只解決一個問題,而我們這次飛行試驗除主要任務交會對接外,還可達到3個目標。”

相比美、俄每次都需要發射兩艘飛船進行一次對接,我國一個目標飛行器與3艘飛船先後對接的“1+N”模式,減少了2次發射,顯著降低了成本。

除此之外,這種模式還一並解決了其他3個問題:一是縮短了空間實驗室的研制進程,天宮一號各項性能指標瞄準空間實驗室研制,空間實驗室將主要基于目標飛行器技術基礎進行研制生產。二是對空間站關鍵技術提前進行了驗證和積累,天宮一號將試驗空間站必需的再生式環控生保技術中的關鍵單項技術,如控制技術、電源技術、推進劑貯箱技術等進行一定改進完善後,可直接用于我國未來的空間站上。三是將在目標飛行器上開展多項科學實驗。

40多年前,美、俄就掌握了交會對接技術;13年前,由16個國家參與的國際空間站第一個艙段也升入太空。作為後來者,中國的差距尚大。周建平說:“我們唯有三步並作兩步,少花錢、多辦事、高效率,才能實現跨越與追趕。”

挑戰:兩個高速飛行的航天器交會對接困難重重

航天器空間交會對接飛行的科技理論基礎主要是軌道動力學和控制理論,但在工程上實現絕非易事。國外的成熟技術從來不賣給中國,我們只能從零開始。

周建平說,這給從未涉足這一領域的中國航天人提出了三大挑戰。

第一個挑戰是測量。由天鏈一號衛星、國內外16個陸基測控站以及3艘遠望號測量船組成的測控通信網,具備了對飛船和天宮一號的準確測定軌和軌道預報能力。

當兩個航天器相距只有數十公里時,測控網無法對他們的相對位置提供更精確支持,需要航天器之間互相配合,逐步接近。雖然採用了當今世界最先進的微波雷達、激光雷達、圖像測量等技術,但地面無法完全模擬太空環境,所以能否有效成功還要通過這次試驗來驗證。

第二個挑戰是控制。首先是控制精度,正所謂“失之毫厘,謬以千里”,飛船必須在兩個飛行器相接觸前,將與目標飛行器的橫向偏差控制到若幹厘米的范圍。其次,送入太空的每一公斤甚至每一克重量,都是精打細算、十分珍貴的。如何消耗最少的推進劑完成交會對接,也是對控制策略和方法的重大考驗。如果消耗過多推進劑,就會影響航天器壽命,甚至導致失敗。我國自行研制的9自由度地面倣真模擬設施,被國外同行認為是世界上最先進的交會對接地面實驗設備。然而,美、俄在交會對接實驗初期的大量失敗表明,地面和太空完全是兩回事。

第三個挑戰是對接。經過復雜的測量和控制過程後,兩個航天器終于越挨越近了,這是最緊張的時候。航天器上的捕獲機構像鉤子一樣,實現兩個飛行器的捕獲。此後,緩衝、拉緊、鎖緊這一係列動作必須一氣呵成。稍有閃失,每秒7.7公里高速飛行的航天器就可能會釀成重大事故。

當然,我們採取了很多措施來防范問題的發生。