中青報十月輿情調查

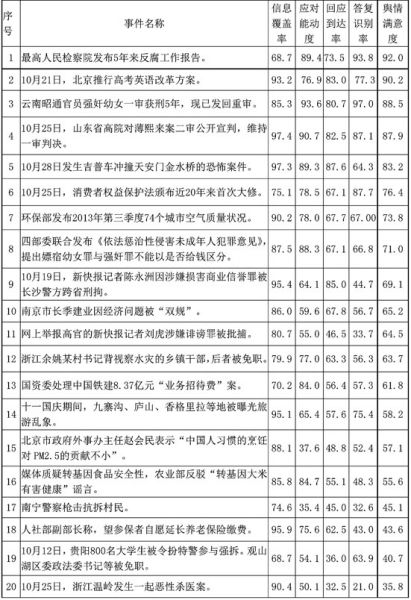

中青輿情監測室今日發布了第四期《中青月度輿情指數》。與以往3個月有明顯差異的是,在10月被調查的20起重大公共輿情事件里,引起全民參與討論的重大民生問題高達9件,佔到近半數。

本期輿情指數中,最高人民檢察院公布5年反腐工作報告、北京市試水中高考英語改革方案、“雲南昭通官員強姦幼女案”發回重審,分別位居綜合滿意度前3名。

在榜單的末尾,輿情滿意度低的3起事件分別是:人社部副部長希望參保者“自願延長養老保險繳費”、貴陽800名大學生被令扮特警參與強拆、溫嶺殺醫案引發各地醫生默哀潮。這之中,依然有兩起直接與重大民生問題相關。

在被新華社形容為“將決定未來10年的中國經濟政策”的十八屆三中全會前夕,民生問題網絡輿情熱度的高企,也表達了中國普通老百姓最痛感的“過日子”的焦慮。

高得分下,民生期盼幾何?

以往輿情焦點前三名中常見的是,突發事件以及以個人為主角的熱點個案。而本期,三名中前兩名的“主角”,卻都是龐大的群體。

最高人民檢察院檢察長曹建明在10月22日對全國人大常委會的報告中,公布了5年來反貪污賄賂工作情況。這是時隔24年之後再次啟動的“最高檢反腐工作報告”,聚集了國內外媒體的視線。

最高檢發布,從2008年1月至2013年8月間,在近20萬各級因收受賄賂或貪污挪用公款而受到調查的官員中,共有148931人被判有罪,佔已審結案件的99.9%,僅0.1%的人被無罪開釋。被調查者當中,部級及以上級別官員佔32人。

將反腐“進行到底”,依然是中國網友的最高期許。它在信息覆蓋率上並不是表現最優秀的,但在應對能動度、答復識別率、輿情滿意度方面卻獲得了高分。

而輿情事件第二名的主角,是因改革集體緊張的中國家長和孩子。

本月,北京市發布2014∼2016年中高考英語改革方案,降低英語學科分值,提高了語文的分值。這一事件以“打響全國高考改革的第一槍”的意義,斬獲熱度第二名。

它的信息覆蓋率,與第5名的“消費者權益保護法近20年來首次大修”,第7名的“環保部發布2013年第三季度74個城市空氣質量狀況”,第14名的“十一黃金周旅遊亂象”等同列高位,超過90%。

而輿情滿意度靠後的三個民生話題,同樣擁有很高的知曉率。第16名的“媒體質疑轉基因食品安全性,農業部反駁”,第18名的“人社部望參保者自願延長養老保險繳費”,第20名的“溫嶺殺醫案”,在輿情統計中均顯現出國人對切身福祉的焦慮。

中青輿情監測室認為,在社會矛盾深化的今天,直接從個案聯想到“這個社會怎麼了”,已經成為一些網友的慣性思維。在10月,它具象化為“空氣何時才能好”、“旅遊何時才能不亂”、“食物何時才能安全”、“看病何時才能不貴”等疑問。

好在,司法係統對這種焦慮之一——“誰來保護好我們的孩子”注入了一劑強有力的“解藥”。

強姦幼女的雲南昭通官員一審獲刑5年,原本是一起較負面的輿情事件。但引爆網絡批評之後,它卻突然“低開高走”。

這一評價的轉變是因為在10月14日,昭通市人民檢察院以“量刑明顯不當”為由向昭通中院提出抗訴,現已發回重審。這一決定,既吻合網友集體性的訴求方向,又始終踩在法律的準繩之內,沒有輕易越過程序“隨波逐流”。

最高人民法院刑一庭庭長周峰“對于未成年人的精神損害應該賠償,但需要證據”的表態,也給網友留下了期待重審的空間。

這一事件與熱點事件里第八位的“四部委意見”相呼應。10月24日,最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部聯合發布《依法懲治性侵害未成年人犯罪意見》。意見中首次指出“嫖宿幼女罪與強姦罪不能以是否給錢區分”,頓時又激起網友一片叫好。

民聲里,可見民生。2013年以來,曝光的性侵害女童事件為害之烈、造成社會不安全感之強,從兩事件都列入前十名這里,可見一斑。

下次,“讓輿情飛一會兒”?

輿情榜單上的兩起事件,都有顛覆性的“神轉折”。

因涉嫌損害商業信譽罪被批捕的新快報記者陳永洲,曾因該報社頭版的“請放人”聲名大噪。旋即,他就在央視露臉悔罪,承認收受賄賂。此前,他曾在半年內連續發表18篇批評中聯重科的報道。

相比媒體從業者在調查問卷中對此事件的認同度偏低,更多的普通網民則對“打擊污點記者”拍手稱快,進而批評部分新聞從業者的道德失守。

而比起陳永洲的“先揚後抑”,余姚鄉鎮幹部的“先抑後揚”則讓“民意的勝利”並不光彩。

現階段的網絡輿情大環境下,為數甚眾的網友對負面事件抱持著“寧可信其有”、“先擴散再看”的衝動。但在這兩起事件中,罵完官員、警方後,不少人都陷入了“原來事情是這樣”的新一輪錯愕。

當這名鄉鎮幹部迅速被“摘帽”後,輿論才知道傳言中的“皮鞋”實為“布鞋”,背人的村支書也出面澄清是玩笑誤會。中青輿情監測室抽樣統計2000條輿情信息顯示,在35.1%的人仍在批評幹部難任“人民公仆”時,有48.4%的網友失望地指責媒體發布新聞前未查證。

在微博成為輿論監督主力源頭的當下,波士頓咨詢集團(BCG)關于中國互聯網發展的報告顯示:55%中國網民表示互聯網是他們最信任的信息來源。

在當今中國網絡輿論場中,“大V不足信,官方足堪疑”成為眾多網民面對熱點事件時的流行心態。普通人前所未有地自信,感覺到自己握有前所未有的發言權、監督權。

但這次“不問事實,先亮觀點”的輿情審判,卻更攪渾了責難余姚災情的輿情洪水。

在多起“神轉折”後,人們再次給“以後相信誰”打上了問號。“三思而後點鼠標”、“讓輿情飛一會兒”,是一位意見領袖在問卷中給出的建議。

“在各方壓力下,真實究竟是什麼?已經被譴責的聲浪淹沒。”一名受調查者如此表達自我警惕,“但真相未明時作出的處理結果,卻往往已無法更改。”

溫嶺殺醫案為何惹眾怒?

“延長養老保險”的爭議性話題,可以說是“動了大多數人的奶酪”,引發全國性爭議不足為怪;而溫嶺一名醫生之死,卻同樣引爆了全國性聲討,這是為什麼?

中青輿情監測室統計,關注溫嶺事件的6成意見領袖認為,“官方搶屍傳言”是讓矛盾升級的節點。

現行醫療衛生體係下積攢的民生怨言、網絡戾氣,原非一家醫院、一名醫生能承受之重。溫嶺官方“事前預判不夠,事中辟謠不力,事後片面維穩”之舉,則是火上澆油。出動警力的做法被網絡“直播”,更讓官方陷入了“不去解決問題,而去解決提出問題的人”的道義低地。

無論是醫患之爭,還是養老福利之爭,十月輿情排行中的數道“傷痕”,背後都有社會改革轉型期的深層鴻溝。

因而網友對三中全會釋放“改革紅利”的期待,也就集中在這些領域。網友“mlicai”歷數:“醫療、教育、養老、戶籍……要‘先富帶動後富,逐步形成共富’,就要改革利益分配方式,特別是對上述領域進行重要改革。”

10月30日,國務院召開的常務會議正是用“守住底線的人格尊嚴”,回應著老百姓的期待。李克強總理強調,要盡量減少那些“衝擊社會道德和心理底線的事情”。網友“點讚”的同時呼吁,改革只有這樣著眼于每個人的基礎社會福利,民生擔憂才能不化為網絡戾氣,人們才能活得“有溫暖有尊嚴”。

本報北京11月4日電