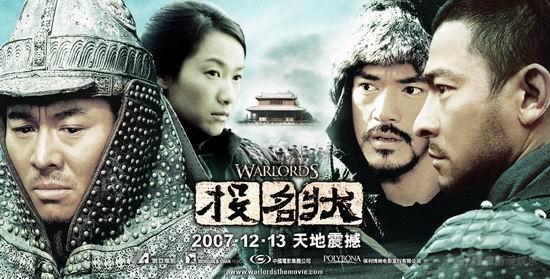

資料圖片:電影《投名狀》

新華網上海12月11日專電(記者 孫麗萍)時近歲末,中國電影沉浸在一種姍姍來遲的熱鬧氛圍當中:臺灣金馬獎年終頒獎,《投名狀》《集結號》等賀歲大片即將接連登上銀幕。

回首2007年的中國電影,收獲無疑豐碩,失落也無須諱言。

合拍片推動中國電影重現光彩

“2007年,華語電影追上了國際電影工業的浪潮,在跨地域、跨文化制作方面突破顯著。”上海大學影視技術學院教授石川認為,這在很大程度上是受益于合拍片政策,讓內地和香港、臺灣地區的電影工業日益水乳交融,實力大增。

9日揭曉的臺灣電影金馬獎名單上,合拍片包攬了絕大多數獎項,《葉落歸根》《心中有鬼》《太陽照常升起》等影片獲得了多項提名。

中國內地三代女明星“群攬”金馬獎杯,也折射出華語電影的融合趨勢:陳衝獲最佳女主角獎,范冰冰獲最佳女配角獎,湯唯捧得最佳新人獎。

這一年中,合拍片政策讓衰退多年的香港、臺灣電影工業重新煥發光彩。李安憑《色·戒》奪得第64屆威尼斯電影節的最高榮譽“金獅獎”,使華語影片連續3年獲此殊榮。耐人尋味的是,影片中的3位主角,分別來自中國內地、香港和臺灣地區。此外,憑借在影片《圖雅的婚禮》中質樸卻極具爆發力的表演,中國女演員余男在一年之中摘得7個影後桂冠,創下紀錄。

2007年10月31日晚,導演李安(中)和演員湯唯(左)、王力宏在首映禮上。當晚,電影《色·戒》在上海影城舉行內地首映禮。新華社記者劉穎攝

國產電影票房堪憂 “收官之戰”令人期待

雖然在海外亮點頻頻,中國電影在2007年的“票房收成”卻遠不能令人樂觀。

統計顯示,2006年,國內電影票房達到了25億元,其中國產影片票房超過14億元,連續4年超過進口影片票房。

然而據不完全統計,2007年,雖然國產影片進入院線數量再創新高,進口大片的聲勢卻完全壓倒了國產電影。上半年國產電影累計票房不足3億元,而進口大片票房逾7億元。

尤其是在被視為黃金檔期的暑期,18部國產電影票房總共6330萬元,《蜘蛛俠3》《變形金剛》等進口影片票房則超過了4億元。

“不叫座,也不叫好”,這是絕大多數國產電影在2007年命運的真實寫照,它們無聲無息地上映,又落寞地離場。

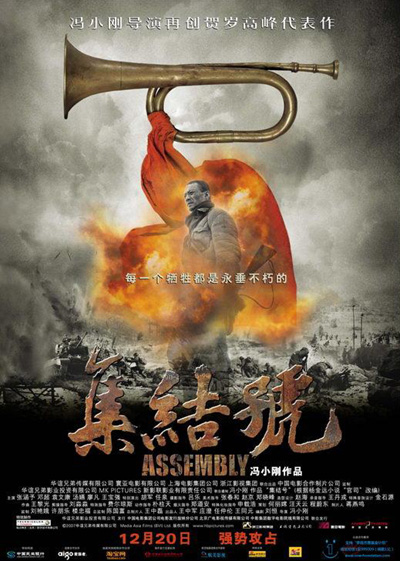

令人振奮的是,作為2007年中國電影“扛鼎之作”的兩部賀歲大片即將上映:耗資逾3億元拍攝的《投名狀》定于13日首映,《集結號》則緊隨其後。兩部戰爭大片將給這個冬天注入熱騰騰的男兒豪情與血氣,也恰好是國產電影今年的“收官之戰”。2007年,中國電影市場究竟誰執牛耳?眼下還很難說。

資料圖片:電影《集結號》海報

億元大片之外,中國電影呼喚“中堅力量”

張藝謀、馮小剛、陳凱歌……近年來,幾個大導演每年輪番出招,造就了中國電影業的表面繁榮。

2007年,這個億元大片陣容又在擴大:除了《投名狀》和《集結號》,更多的超級大片正在緊張地拍攝之中。例如,吳宇森導演的中美合拍電影《赤壁》投資據稱高達6億元;《約翰拉貝》投資近2億元;改編自古典名著的《畫皮》投資也過億元。

不少電影人對此表達了憂慮。中影集團董事長韓三平指出,現在國產電影呈現出一種不健康的發展趨勢,出現了嚴重的兩極分化。“一頭是集中了大量優秀人才的億元大片,另一頭一下就跌到了一千萬元以下。”

韓三平指出,中小成本影片應該成為中國電影的脊梁。“每年除了幾部大片之外,投資七八千萬元的影片應該有二三十部,四五千萬元的有二三十部,一千多萬元的有四五十部,形成堅固的金字塔結構,這樣才能抗擊風雨。”

石川指出,國產電影的繁榮景象,過于依賴幾部億元大片,而缺少“中產階級”、“中間階層”,也損傷了本土電影文化的多樣性和活力。

舉例來說,每年推出的兩三部億元大片,往往存在嚴重的跟風、撞車現象。這些大片從題材、風格到視覺效果都相互模倣,很難再讓觀眾產生看一部好電影所應有的興奮期待。

事實上,今年票房表現較好的幾部影片,例如反映個人情欲與民族利益衝突的《色·戒》,觸動一代“70後”集體性童年回憶的《寶葫蘆的秘密》,都是中小投資規模的影片,卻勝在能引起觀眾思想、情感上的強烈共鳴。

“中國電影迫切需要培養中堅階層。”石川指出,中國電影業正在擺脫追求表面華麗的浮躁情緒,醞釀著某種更為內在的變化,試圖給觀眾帶來更多感動。不過,它距離更誠實地表達現實生活,更精彩地娛樂大眾,無疑還有著不小的距離。