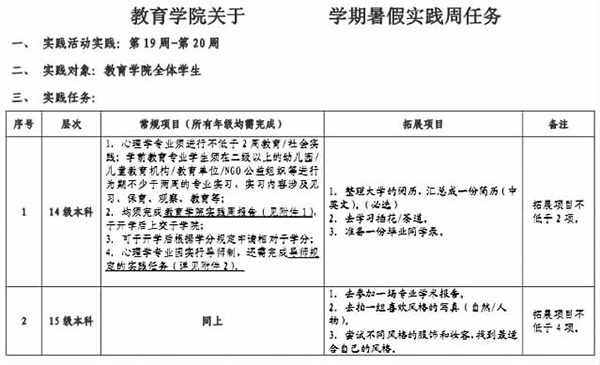

成都文理學院(原四川師范大學文理學院)教育學院的暑假實踐任務表(部分內容)。成都晚報 圖

“跟喜歡的人表白被拒,然後去另外的城市旅行,順便聽一場演唱會,還給自己畫了自畫像,收拾好心情回家,給父母做一頓豐盛的大餐,”這不是電影中的場景,而是網友根據一份特別的暑期作業表勾勒的“暑期計劃”。近日,成都文理學院教育學院的一份暑假實踐任務表在網絡上引發熱議。記者看到,在這份任務表中,“跟喜歡的人表白”“去聽一場偶像的演唱會”“嘗試不同風格的服飾和妝容,找到適合自己的風格”等都作為拓展項目出現,正是這些有別于傳統暑期實踐的任務,迅速引發關注。

網友驚呼: “作業界”的一股清流

這份被挂在成都文理學院教育學院官網上的暑假實踐任務安排,分為常規項目和拓展項目兩類:常規項目是與專業相關的實踐活動且是學生必須完成的作業;而拓展項目類針對每個年級作出相應的安排。大三的學生有“制作中英文簡歷”“準備畢業同學錄”“學習插花、茶道”3項任務,其中制作中英文簡歷為必選項。“去拍一組喜歡的寫真”“跟喜歡的人表白”“嘗試不同風格的服飾和風格”“去鐘意的高校、心念的遠方旅遊”等9項任務則出現在大二學生的暑期實踐安排中,且要求完成項目不低于4個。大一學生有“給自己畫一幅自畫像”“去聽一場偶像的演唱會”等7項任務,完成項目不低于3個。

網友們對實踐內容討論得沸沸揚揚。截至目前,相關微博轉評1萬多次,點讚達27543次。不少人大呼新奇:“跟喜歡的人表白也成了作業?”支持者認為這份作業“親切有質感”,是“作業界的一股清流”。“我們學院已經連續四個假期是2000字的讀後感了”,“很有創新意義,就應該這樣”。甚至還有不少人表示“什麼學校啊?正好我在填志願呢。”“現在轉學還來得及嗎?”

不過也有網友表示,大學生還沒賺錢,這些作業會不會加重家長的負擔呢?網友“@糖凱西醬”就留言說,“學插花、茶道,拍寫真、旅遊、看演唱會,都是沒賺錢的學生,教學生以藝術情懷榨幹父母嗎?”“如果真做的話,有點難。我還是抄書吧。”

學生歡迎:這一次,發自內心想去完成

“我們也是第一次收到這樣的暑假作業!”成都文理學院2015級學前教育專業的學生宋力文告訴成都晚報記者,之前的暑假實踐作業都是和專業相關的,比如閱讀與專業相關的書籍或看幼兒教育相關的電影,並寫一篇讀書筆記或是觀後感。宋力文還告訴成都晚報記者,“如果說之前的暑假作業是從理性的角度出發來完成,那這一次我是發自內心地想要主動去完成”。

記者採訪了5位教育學院學生的家長,都對這份創新的暑期實踐持歡迎態度,表示會支持孩子多接觸社會。2014級學前教育專業母虹宇同學的家長何曉蓉則表示,對家長來說這同樣是一份新鮮的暑期作業,會根據女兒的個人愛好和家庭的實際情況選擇項目讓女兒參加。“我覺得旅行就是一個非常好的內容,如果家庭經濟條件允許,可以讓孩子自己獨立出去見識一下。”

布置老師:看似另類

其實符合學科原理

昨日,成都晚報記者前往成都文理學院教育學院,找到了負責布置這次暑假社會實踐任務的老師——學前教育專業理論組老師張丹、學前教育專業藝術組老師李強。兩位老師都是“80後”,張丹31歲、李強29歲。對于在網絡上引起的反響,張丹坦言,沒有想過在網上引起了這麼多的關注。“之前我們收集了學生的意見,他們大多認為以往的暑期實踐太枯燥,所以我們結合自身大學經歷,在此次暑假社會實踐中做了創新,今年也是第一次嘗試。根據年級的不同,有些年級的拓展項目中多達9個選擇,學生從中選擇3項就算完成。”

面對微博上的熱議,張丹表示:“這些看似新鮮的拓展項目,實質都是基于學科原理設置,以及心理學等測評的考量來制定的。比如:向喜歡的人表白放進去,是因為學生都在20歲左右,處于青春期的活躍階段,是到了可以嘗試戀愛的時期了,表白也是對學生勇氣的一種鍛煉方式;學習插花茶道可以培養學生的心性與審美;嘗試不同的服飾與妝容可以對自我認識的建構潛移默化 ……這些作業考察不是最終目的,主要是一種體驗,引領學生開闊視野,多接觸多嘗試,對自己認識、建構、完善,對生活的多角度解讀,形成生活的某種態度。”

專家點讚:個性發展與社會需求的有機結合

中國教育協會學術委員、教育專家紀大海認為,成都文理學院教育學院的暑期社會實踐內容是非常值得肯定的。紀大海還強調,社會實踐一定要將學生個性發展與社會實踐的需求有機的結合起來。

針對有些網友們擔心的“燒錢”,紀大海則表示,學生可以根據自己的興趣愛好、家庭條件做選擇,但是選擇一定要多元化、多樣化。紀大海對“跟喜歡的人表白”和““旅行”表達了特別的欣賞,稱“人際交往、行萬里路都是另一種學習方式”。

[責任編輯:葛新燕]