昌德松是青島市萊西市院上鎮中學退休教師,2001年起,他和老伴兒開始創辦文化庭院,積極營造家庭文化氛圍,在粉刷後的牆上書寫古今詩詞、格言名句、繪制壁畫等。2008年奧運會期間,昌德松自掏腰包買來石灰和涂料,將門口長120米的小胡同粉刷一新,並親手在牆上描繪奧運知識,被鄰里街坊稱為“奧運胡同”,慕名來參觀的人絡繹不絕。如今,這條文化胡同仍是萊西當地一道美麗的風景線。

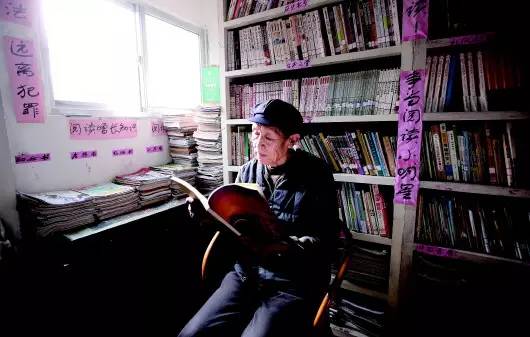

昌德松老人和在他家里辦的社區書屋

萊西市水集街道的永興街社區文化胡同口

2010年,昌德松一家正式辦起了社區書屋,昌德松將自己上千冊藏書整理出來,免費借閱。他還自掏腰包購買新書,幾年間花去近2萬元退休金,免費供小區居民和學生借讀。這個不足30平方米的小屋里,擺滿了歷史、文學和少兒等各類書籍,每天都有居民和學生前來借閱,借讀的“會員”也超過了2000人。有的居民和學生受老人的影響,將自家的圖書送到書屋,和大家一起分享,書屋發展至今藏書已超過3000冊。看到鄰居們支持自己的書屋,他也十分高興,“很多中小學生,父母都是上班族,沒有時間指導孩子學習,退休後我經常夢見自己又回到講臺,給孩子們上課,教學近40年,總感覺沒幹夠,現在雖然不是站在講臺上,但是只要有心,同樣能發揮余熱。”昌德松說。

北京領獎歸來,昌德松老伴張英難抑激動心情 2016年12月13日下午,記者採訪到了剛剛回到青島的全國文明家庭代表張英,今年67歲的張英是昌德松老人的老伴。回想起12日在北京被表彰的一幕,老人仍然十分激動,“做夢都沒有想到能受到習近平主席和劉延東副總理的接見,我是第一次去北京,就經歷了這麼有紀念意義的事,一輩子也不會忘。”

張英告訴記者,12日黨和國家領導人接見他們的時候,表彰講話讓她倍受感動和鼓舞,“習主席說家和才能萬事興,父母是孩子的第一任老師,一個家庭的家風和家訓很重要,我就由此想到了我們家。”張英說,在他們這個四世同堂的大家庭里,從小就對孩子教育嚴格,一直秉承誠信、助人的家人,孩子成年後對他們也十分孝順,最好的證明是無條件支持老兩口的校外教育事業。

“這次得了獎,感到很自豪,也有了更大的動力,人老心不老,下一步要做得更好,繼續發光發熱。”張英告訴記者,文化胡同、社區書屋等是她和老伴共同的事業。

此次北京之行,張英也略帶小遺憾,“接見的時候我站在第四排,沒能跟主席握握手。”張英接著說,“不過隨後劉延東副總理接見我們的時候,我跟她握手了,感覺很幸福。”

獲得了這份殊榮讓張英高興不已,但她稱離家好幾天也惦記老伴,臨行前她特意囑咐女兒、女婿好好照顧老伴,得知女兒每天都去給老伴做飯,女婿每晚都去守護老伴過夜,心里才放下心來。

12月12日,第一屆全國文明家庭表彰大會在北京舉行,來自全國300戶文明家庭受到表彰,萊西市的昌德松家庭就是其中之一。究竟什麼樣的家庭能夠當選“全國文明”,13日記者趕赴昌德松家中,通過熟知這位老人的鄰居的講述,揭開了這個四世同堂大家庭傳承家風家訓的“文明密碼”。

百米長的胡同, 牆上手繪“教育小百科”

2016年12月13日上午,記者來到了萊西市水集街道的永興街社區。老舊的居民樓中間的一條小巷,出現一個紅色的牌子,文化胡同,就是這了。小巷長度100多米,兩側牆壁上全是老人的作品,手繪的宣傳畫、手制的宣傳欄、道德文明標語、國家大政方針政策等,鋪滿了兩面牆壁。更多的內容則是宣傳青少年安全教育、道德文化教育,以及遵法守法、誠信友善宣傳等,像是印在牆上的“教育小百科”。

敲開一扇鐵門,戴著棉帽的昌德松老人微笑著主動伸出手打招呼,盡管已經85歲高齡,老人依然精神矍鑠,身體硬朗。還未踏進正屋門,記者被眼前這個面積約10平方米的小院吸引住了,頭頂搭建起的陽光房可以避免風吹雨淋,四周牆壁上也全被文字和繪畫佔據,既有栩栩如生的蝦,驕傲挺拔的孔雀,還有童子戲鯉魚圖,更多的則是關于青少年教育的名言警句。

放棄出租 平房改建社區書屋

昌德松老人居住的是一樓帶小院的老房子,臨巷的一間平房,就是他在家里辦的社區書屋,書屋面積約20平方米,四周靠牆擺放的書架就佔了約三分之一地方,書架上擺滿了圖書,按照類別,老人分別用紅紙條標注現代文學、歷史、綜合等標簽,方便孩子們取閱。一旁的小桌上,滿滿兩大鐵盒里裝的都是來此借書的孩子們的借書證。“社區書屋是2010年辦起來的,有我自己買的,還有很多是別人捐過來的,有各種圖書4000多冊,平時放了學或者到周末,來借書看書的孩子非常多,家里就熱鬧了。”老人說。

然而,當年這間社區書屋建起前,曾險些被出租。“當時我做文化胡同剛開始沒幾年,老伴看著我挺辛苦的,一開始不大同意再辦社區書屋,擔心我身體,我跟老伴溝通後,她才放棄了出租,專心做成書屋。”老人說,如今,在日常對文化胡同和社區的維護中,老伴成了他最大的幫手。“這次去北京領獎,老伴讓我去,但我考慮以前去過北京領獎了,老伴做了很多貢獻卻沒去現場受表彰,這次就勸她去了,讓她也高興高興。”昌德松老人笑著說。

文化胡同成了 大家一起維護的“大事”

走進老人家的正屋,屋內條件雖然簡單,但文化氣息十足,感覺十分溫馨。電視背景牆上、壁櫥上,都挂著老人的書畫作品。在跟老人的聊天中記者了解到,老人從1954年開始從事教育工作,在院上鎮中學教授語文和美術,直到1993年才退休。退休後,老人經常被邀請給周邊學校、社區寫教育標語,2008年北京奧運會時,正式辦起了文化胡同。

8年來,文化胡同的內容已經數不清更換過多少次,但工作量卻沒有減少,“去年文化胡同又往西拓展了100多米,有了條西文化胡同,這是我當年的一個學生任美玉幫忙建起來的,她也是退休工人了。”老人說,由于個人精力有限,他早年的學生、周圍學校的老師都會經常來幫他更新文化胡同宣傳內容,經常有鄰居送來裝修剩余的涂料,還有人路過時主動幫忙粉刷牆壁,文化胡同成了大家一起維護的“大事”。

“文明贏得尊重, 對他再合適不過了”

老人的老伴張英是從一家制藥廠退休,今年67歲。兩人有一個兒子三個女兒,像老人一樣,他的兒子和小女兒也是教師,兒子在青島第三中學教書,休息時間來看望老人時,兒子都會巡視一遍文化胡同,幫忙打掃衛生,修補下宣傳內容。老伴和孩子的支持,讓老人有了不竭的動力,“我現在覺得日子越過越有奔頭了,已經四世同堂了,我女兒家的孫女、外孫女都十幾歲了,等不了幾年就變成五世同堂了。”老人笑著說,在他這個大家庭里,家庭氣氛非常和睦,所有家庭成員一直都遵循他倡導的“誠信、助人”的家風家訓,一家人聚餐時,聊得最多的也是老人堅持下來的校外教育事業。在他的影響熏陶下,孫女和外孫女也都表現優秀,成了他的驕傲,“孫女已經工作了,是一名翻譯,外孫女在上高中,都是好孩子。”老人說。

在老人周圍鄰居的眼里,昌德松老人一家讓人尊敬、羨慕,“都說文明贏得尊重,在他的身上再合適不過了。”住在胡同里的67歲的居民邵吉良告訴記者,老人為了文化胡同非常盡心賣力,“那麼大年紀的人了照樣爬梯子手寫板報,我們看著都擔心,之前好幾次他從梯子上摔下來,養好傷繼續幹,確實讓人佩服。”邵吉良說。

58歲的耿香蘭說起居住的胡同文化氛圍也連連點讚,她告訴記者,文化胡同周邊住著的數百戶居民,在老人的帶動影響下,關係都很和睦,極少出現糾紛等現象,見面熱情打招呼的多了,互相幫忙的多了,做事講誠信的多了。耿香蘭說,她的外孫女今年11歲讀初一,為了讓孩子也受到文化胡同的教育熏陶,女兒特意把孩子送來自己家。

記者在文化胡同里採訪時,在萊西市第四中學讀初二的張宇軒中午放學回家,跟小夥伴們走在胡同里左顧右盼,遠遠看到昌德松老人後,幾個孩子快跑幾步,隔著大老遠就喊“爺爺”,詢問老人有沒有吃午飯,關照他天冷多注意身體。張宇軒說,他經常到社區書屋借書閱讀,在好多同學的心里,昌德松就是他們的偶像。

[責任編輯:齊昕]