中國天氣網訊 1月5日,進入二十四節氣中的小寒節氣。“小寒大寒,凍成冰團”,這兩個節氣是一年當中最冷的時候。然而,由于全球變暖,二十四節氣可能將越來越“名不符實”。研究顯示,近幾十年來,“大寒小寒”趨于消失,冬季越來越短,夏季越來越長。

二十四節氣起源于2000多年前的我國黃河流域。古人通過觀察、記錄等,將太陽周年運動軌跡劃分為24等份,每一等份有15天,為一個“節氣”。冬至是最早被制定出的一個節氣,之後又陸續確定了其他二十三個節氣。人們將其編成了一首節氣歌,“春雨驚春清谷天,夏滿芒夏暑相連,秋處露秋寒霜降,冬雪雪冬小大寒”,流傳至今。二十四節氣反應了黃河流域的季節轉化、氣候趨勢、物候特徵等,後來逐漸為全國各地所採用,並為多民族所共享。

大寒不寒 大暑更熱

近些年,全球變暖趨勢明顯,對二十四節氣反應的氣候特徵又帶來哪些影響?中國科學院大氣物理研究所副研究員錢誠等人研究發現,在全球變暖大背景下,每個節氣的增溫幅度都十分顯著,季節循環整體抬升,立夏越來越早,立冬越來越晚。同時,滿足某個節氣氣溫標準的天數增減也呈兩級分化趨勢。

錢誠和其他研究人員基于全國549個氣象站的氣溫記錄,經過降噪處理,以1961年到1990年的30年平均值確定了每個節氣日的閾值溫度。所謂閾值溫度,簡單來說,就是30年間每個節氣日的全國平均氣溫。從氣溫記錄來看,最冷的節氣是大寒,閾值溫度為-3.51℃;最熱的節氣是大暑,閾值溫度為23.59℃。

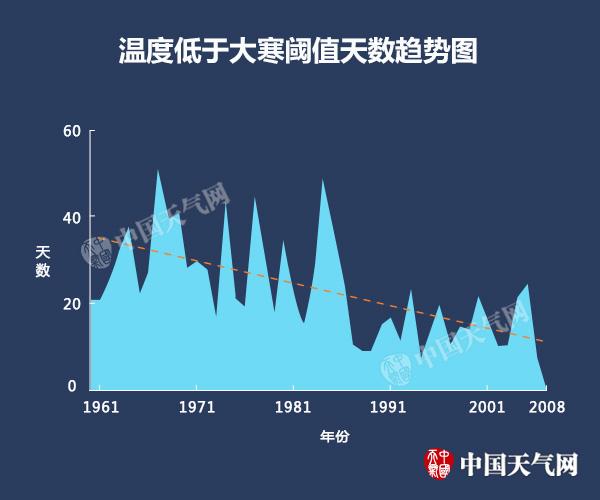

近幾十年來,滿足大寒閾值氣溫的天數呈減少趨勢。(制圖:任成英)

1月5日起,進入小寒節氣。小寒節氣的閾值溫度為-3.50℃,即全國平均氣溫達-3.50℃及以下就符合小寒節氣的氣候特徵。通過對1961至2008年氣溫記錄的研究顯示,符合小寒、大寒氣候特徵的天數越來越少。統計顯示,在上世紀60年代,最多的一年有51天符合大寒氣候特徵。1987年後,天數減少趨勢更加明顯。2006-2007年冬季是一個暖冬,當年冬天沒有一天氣溫達到大寒閾值。1998至2007年10年間平均的大寒天數為14.0天/年,而20世紀60年代為32.4天/年,減少了56.8%。

大寒不寒,與之相反的則是大暑更熱。分析顯示,1997年以後,氣溫季節循環中最熱的時段(22℃以上)明顯抬升。1997年到2008年,符合大暑氣候特徵的天數為年均36.1天,而在上世紀60年代則為年均20天,增加了81.4%。

夏天變長 冬天變短

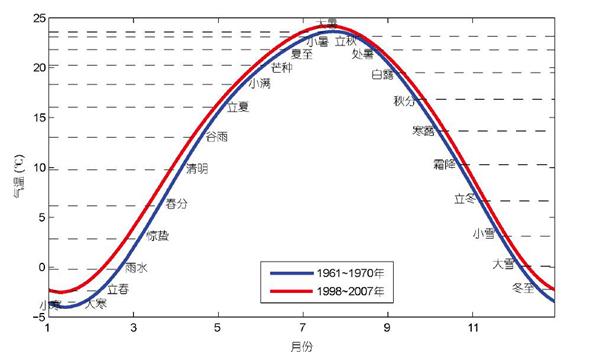

不同時段的全國平均氣溫季節循環比較。1998-2007年比上世紀60年代氣溫明顯抬升。

在全球變暖的大背景下,整個季節循環也趨于整體抬升,季節性升溫階段的氣候節氣顯著提前,而降溫階段的節氣顯著推遲。立春之後,從雨水至夏至,滿足每個節氣閾值氣溫的日期比之前提前了6-14天。其中,雨水節氣是提前最早的節氣,提前了14.6天(47年平均)。立秋之後,從處暑至大雪節氣,滿足各個節氣閾值溫度的日期則是明顯推後。其中,大雪節氣推後最為明顯,遲了6.5天。

同時,若以立春、立夏、立秋、立冬作為四季的開始,在全國范圍內,春季、夏季來得早,秋季、冬季來得晚,致使夏季變長、冬季變短。

節氣提前 春季花開更早

“輕雷隱隱初驚蟄,倉庚鳴啼桃始華”,節氣不僅反映了季節轉化,同時也體現了物候特徵。隨著氣候變暖,許多地區的物候特徵也出現了明顯變化。研究顯示,20世界80年代後期以後,我國春季平均溫度上升0.5℃,春季物候期平均提前2天;春季溫度上升1℃,物候期則平均提前3.5天。1950-2000年,北京春季氣溫有上升趨勢,樹木物候相應地表現也有提前趨勢。春季氣溫每升高1℃,山桃始花期提前4.4天,杏始花期提前3.1天。

全球變暖的趨勢仍在持續,二十四節氣在農業活動中依然發揮作用,各地應因地制宜,適應氣候變化,提前安排相應的農事活動。就驚蟄來說,驚蟄是指導農業活動的重要節氣,自古就被視為春耕開始的日子。到了驚蟄,中原大部地區進入春耕大忙季節;華北冬小麥開始返青生長,但土壤仍凍融交替,需及時耙地來減少水分蒸發。“過了驚蟄節,春耕不能歇”,在氣候驚蟄趨于提前的大背景下,各地應當因地制宜,適應氣候變化調整農事活動。在僅考慮氣溫變化時,華北冬小麥區應較常年經驗提前(近年相對于60年代早期)提前12~16天耙地;江南小麥區應較常年經驗提前提前8~16天左右追肥。

盡管現在二十四節氣對農業活動的指導作用日趨減弱,但在當代中國人的生活中依然具有多方面的文化意義和社會功能,仍在影響著人們的思維方式和行為準則。就在2016年11月30日,二十四節氣被列入世界非物質文化遺產。節氣申遺成功,也是世界對中國這一古老知識體係的認可。寒來暑往、四季輪回,二十四節氣所體現出來的中國人尊重自然、順應自然規律和適應可持續發展的理念仍將流傳。

[責任編輯:韓靜]