原標題:探訪雲南“販嬰村”:村里男勞力幾乎都被抓去坐牢了

2013年1月,福建省泉州晉江市育嬰院里,寄養著24名特殊的孩子。福建省晉江公安、邊防民警在轄區破獲拐賣和非法抱養案件中,解救了這24名孩子,但因找不到他們的父母,育嬰院成了孩子們臨時的“家”。圖|新華

2009年4月29日,公安部以前所未有的“規格”,公開通緝首批10名罪大惡極的人販子,打響了全國打拐專項行動的第一槍。人們很快發現,在10名A級通緝犯中竟有3人來自同一地區——雲南省文山壯族苗族自治州。

近年來,在公開報道的公安部督辦級別的販嬰案件中,“文山”成了販賣嬰兒案件中的高頻詞,反復出現。

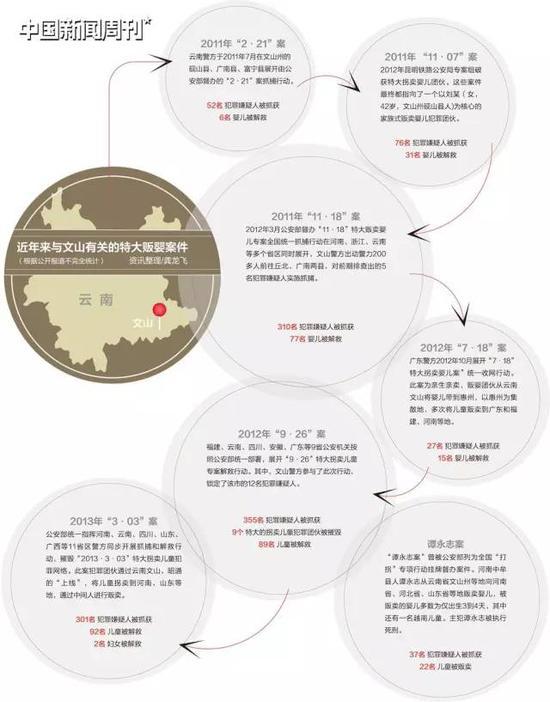

諸如2011年的“2·21”案、“11·07”案、“11·18”案,2012年的“7·18”案、“9·26”案、2013年的“3·03”案、2014年的“507號督辦案”以及河南的“譚永志”案等等。在多起跨境跨省的特大販嬰案中,似乎繞不開一個點——文山,要麼是主犯中有文山籍人士,要麼嬰兒的“貨源地”來自文山,更多時候是兼而有之。

文山壯族苗族自治州位于雲南省東南部,與越南交界,邊境線長達438公里,約為中越陸上邊境線的一半。境內山地佔到總土地面積的97%,幾乎都是以石頭為主的大山,農業生產的自然條件惡劣,人均耕地不足一畝,全州的8個縣都是國家級貧困縣。

屢禁不止的販嬰案

文山州的販嬰案第一次引起國家高層的重視,是在21世紀之後。

2000年春,《大地》雜志報道了雲南省文山州富寧縣破獲全國罕見的“一條龍”特大販嬰案。當地警方卻因為缺乏經費,以及交通工具落後等原因,致使117名犯罪嫌疑人無法歸案,被拐賣的66名男嬰無法解救。

全國人大常委會副委員長、全國婦聯主席彭珮雲看到報道後,于這一年的4月10日,將這篇報道隨親筆信轉寄給了當時的雲南省省長,要求“加快辦案”。

省長親臨打拐第一線現場辦公,很快成立專案組,公安部將其列為2000年打拐專項鬥爭中的第一批全國督辦大案,雲南警方在通報中稱其為“萬里打拐大行動”。

最終,在廣西、廣東、河南、福建4省區的警方合力下,抓獲犯罪嫌疑人168人,涉案的嬰幼兒達75人之多,4名主犯最終被執行槍決。

就在文山州因“跨世紀販嬰大案”轟動全國時,龍乜村迎來了它的轉機。

總部位于英國倫敦的國際慈善機構救助兒童會之後與雲南省公安廳、婦聯、民政廳等簽署了合作協議,以龍乜村為試點,探索多部門合作的社區預防婦女兒童拐賣模式——與其事後打擊,不如事前預防。

廣南縣政府也積極開展龍乜村的扶貧工作。這個倚靠國道的村組,建立起了“貨車運輸隊”,政府培訓了一批司機,並在村里興修了魚塘,支持村民發展起了養殖業。幾年間,脫貧效果明顯。

2003年,龍乜村販嬰發案率降為0,村部挂上了“省級文明村”的金字招牌。

就在龍乜村擺脫困境的同時,咫尺之遙的相鄰村寨卻取而代之,發展出了更多的“販嬰村”。2005年11月30日夜,在同屬南屏鎮的小阿幕村的岩上小組、田坪小組,一夜之間就被廣南警方帶走超過20名販嬰的村民,最終有十余人被判刑。

隨著文山販嬰案件不斷被披露,它們漸漸地呈現出了一個特點:極少有人主動報案。

當地警方的統計顯示,上世紀90年代之前,文山州舉報拐賣婦女兒童的犯罪案件很少,偵破也很少。從90年代開始,拐賣婦女案件舉報增多。2000年以後,偵破的拐賣案件重點從拐賣婦女轉變為拐賣嬰幼兒,但舉報的極少,致使偵破難度很大。各地的警方發現,文山州親生父母親自賣掉嬰兒成為普遍的情況。

以3名“A級人販”所在的文山州廣南縣為例,該縣是文山州的第一大縣,有81萬人口。據統計,近10年來,僅廣南一個縣的拐賣案件就佔到雲南全省總數的20%左右,廣南縣是文山州販賣嬰兒問題最突出的縣。

自2007年到2012年的5年間,廣南縣拐賣兒童案件共立案500多起,抓獲犯罪嫌疑人400余人,涉案嬰幼兒近600名,但得到解救的嬰兒僅有70多名,其中只有十余人在警方的幫助下找到父母。他們中的大部分人,經過多次轉賣,已很難找到回家的路;另一部分嬰兒,被貧窮的父母賣掉,即便被解救回來,父母也不敢相認。 而真正被“拐”賣的兒童在文山則是少數——2007年,廣南只發生了一起偷盜嬰兒的案件,板蚌鄉的一對父母在熟睡中,孩子被人偷偷抱走。

制圖|葉雪鳴

被壓抑的彈簧

有些觀點認為,造成文山州拐賣現象的重要因素是當地多民族聚集所造成的特有的文化、習俗,但這種觀點遭到了雲南省文山州人大代表羅永洪的反對。

作為地方文化和歷史研究者,羅永洪曾在接受媒體採訪時表示,文山州的拐賣現象並非自古有之。他認為,“從1979年起,中國開始改革開放,但是由于對越作戰的需要,位于中越邊境的文山州一直被作為戰區來對待,很長時間處于停滯狀態。一直到上世紀90年代,大批的駐軍從文山州撤離,也是從這個時候開始,文山州才進入市場經濟中。拐賣現象的增多,也是從90年代開始的。”

在閉塞、貧困的文山州,經濟發展比全國大多數地區推遲了十余年,它像一個被壓縮到極致的彈簧,一旦打開,人們對于財富的欲望可能更快地使其衝破倫理的底線。

廣南縣和文山州其他的縣一樣,僅北部山區極小的范圍是土山,可以種植茶樹,而超過90%的土地為喀斯特地貌,裸露的岩石在山表面處處突起,怪石叢生,只能長一些雜木苔蘚。即便是農民開墾的土地也是肥力低,持水性差,只能耕作玉米、土豆等口糧糊口。純靠農業生產,很難養活日趨增多的村民,許多村寨遠離鄉鎮,山高路陡,一些地方直到2009年才通上電。販嬰問題正是集中在這樣的區域。

上世紀90年代中期,廣南縣就誕生了一批著名的“販嬰村”,龍乜村是其中一個典型。

1993年前後,溝通雲南和廣西的323國道途經龍乜村,來自中國南方的養蜂人隨蜂遷徙到這里。為了擺脫貧窮,龍乜村的年輕女性隨養蜂人遠嫁廣東、福建成為一種潮流。幾乎就在這一年,返鄉的媳婦帶回了沿海城市的種種傳聞,其中最有價值的一條是“那邊的人都很有錢,不過,有的人家沒有孩子”。

而廣南本地一些村寨超生問題很嚴重,于是,村子里一些年輕女性就成為最早的人販子,她們以幾百元的價格買下這些小孩,帶到福建、廣東去,女嬰的價格在三千到四千之間,男嬰達一萬元左右。

一條心照不宣的財路點燃了龍乜村一些村民內心的貪婪。

每當夜幕降臨,323國道就成為龍乜人外出接頭的場所,他們在周邊村寨大肆收買嬰幼兒進行販賣,形成了以龍乜村為中心,輻射周邊村寨集收購、販運、轉賣為一體的拐賣兒童“專業村”,全村有70%的村民與省外人販子勾結,嬰兒在這里以商品的形式隱蔽地流動著。

天一亮,村子又恢復了寧靜。

1997年,龍乜村民小組上了公安部的打拐黑名單,警察一進村,村民們就四散逃避。

1998年春節前夕,警方開展了對龍乜村販嬰犯罪的集中打擊,一個晚上就帶走了45名涉嫌拐賣嬰兒的村民,查破販嬰案件74起,涉及被拐兒童104名,共處理涉案人員18名,其中判處刑期最高的為有期徒刑14年。

村里的男勞力幾乎都被抓去坐牢了。

2014年8月26日,陳某某(雲南文山州人)和妻子鄭某某(雲南石林縣人)因鬧離婚,把一歲零八個月大的親生女兒賣到河南。事後因分贓不均,陳某某報警,二人均被捕並判拐賣兒童罪,陳某某被判處有期徒刑3年,緩刑4年,並處罰3000元。女嬰也被找回。圖|CFP

打拐之難

文山警方試圖加大力度打拐,尤其是打擊親生親賣的犯罪,但總是力有不逮。

文山警方鼓勵舉報,在有限的資金中抽出一部分進行獎勵,每筆的獎勵額度為2500至5000元;他們還針對案發地多為少數民族聚集區的特徵,特招了一些少數民族幹警,以便于語言溝通。按照村(街)不漏戶、戶不漏人的原則,對轄區內失蹤兒童、婦女和來歷不明及疑似被拐賣兒童、婦女登記造冊,收集信息,逐人進行核實;對每起拐賣案件的偵辦實行 “一長三包制”,各縣、市公安機關明確專人,落實責任,案件不破,人員不撤;按照“誰受理、誰採集、誰送檢”的原則,一個不漏地採集失蹤、被拐兒童、婦女的DNA等等辦法,但效果並不明顯。

2007年,首個國家級“反拐”文件——《中國反對拐賣婦女兒童行動計劃(2008-2012)》出臺以後,文山州成立了公安局、檢察院、法院、計生、扶貧辦等29個單位組成的反對拐賣婦女兒童工作領導小組,建立集預防、打擊、救助和康復為一體的反拐工作機制,他們動員了一個縣級政府可以動員的一切力量;同時,開展多種形式的實用技術和務工技能培訓,幫助貧困婦女脫貧致富。但另一個明顯的事實是,盡管文山州每年保持著10%的名義GDP的增長,但它薄弱的工業基礎和自然條件仍然是文山人面臨的現實困境。2015年,文山州的人均GDP為18669元,約為全國人均GDP的40%,即便是在不怎麼富裕的雲南省,也位列倒數第二位。

而在2008年至2012年的5年間,文山公安部門共偵破涉拐案件1400余起,解救婦女兒童400余人。

而一個悖論是,由于東部發達地區存在巨大的剛需市場,近年來在多方打擊之下,嬰兒的價格反而水漲船高,仍有不少人願意鋌而走險。 文山本地拐賣兒童的空間在逐漸壓縮,一些文山人販子就逐漸把陣地轉移到最靠近市場的地方,脫離了戶籍地的監控,一切變得更為隱蔽。

令人欣慰的是,在販賣嬰兒問題屢禁不止的情況下,民間也自發出現了打拐行動。記者鄧飛在2011年發起了“微博打拐”行動,與些同時,網絡上幫助父母尋找的被拐子女的民間活動開展得轟轟烈烈,那些在逃的人販子的信息被網友公布在網上,幫助各地警方將搜查工作,使其變得更高效。

鄧飛在微博中寫了一句,“幫助找到人販子吳正蓮,再集資獎勵舉報5萬元。”結果12小時之內,這條微博被轉發7萬余次,其中包括籃球明星姚明、歌星孟庭葦等公眾人物。

2011年11月7日,首批A級通緝犯中的最後一位潛逃者吳正蓮被河南警方捉拿歸案。此時,距離她在強制措施監視下逃跑,已過去了3年。吳正蓮的老家距離龍乜村不遠。這個身高1.55米,瘦小的女子,一直是鄉鄰眼中隱忍的母親,而她在24歲的時候,就已販賣嬰兒11起。 她帶著小女兒潛逃的3年間仍繼續作案,在2009年又參與拐賣兒童11次。在她改嫁後的家中,一個破敗的院子里,警察搜出的疑似贓款幾乎裝滿了一個麻袋。

來源:中國新聞周刊

[責任編輯:郭曉康]