央視網消息:中國古人的詩句稱頌“鏤金像物艷于花”,說的就是金銀細工。一塊金、銀,經過構思,在反復的敲打、鏨刻過程中,幻化為巧奪天工的藝術品,綻放出華美的光彩,堪稱指尖上的絕活。

方學斌,1956年生于揚州江都。高級工藝美術師,江蘇省工藝美術大師。國家級“非物質文化遺產”——揚州金銀細工項目傳承人。三十余年致力于金屬藝術研究與創作,制作的金銀工藝品多次獲得國內工藝美術最高獎項“百花獎”。

手上不磨出老繭 別想學到真手藝

20歲時,方學斌進入江都金屬工藝廠,這一幹,就與金銀細工結緣一輩子。用他的話來說,“離開了這些金屬,我不知道自己還會幹什麼。”數十年來癡迷金銀細工幾成“瘋魔”。

心手相連,每一門手工技藝的背後,都閃現著手工藝人的心血與智慧。剛開始什麼都不會,方學斌就給師傅打下手,從最基本的打磨、敲榔頭、焊接這些學起,慢慢地積累。鑽研技術時,方學斌常常忘記吃飯,不分白天黑夜泡在廠里,腦子里也全是金銀細工的形象。方學斌說,這門手藝需要很強的基本功,要有耐性,不能浮躁。而金屬工藝的制作,幾乎全部是純手工,方學斌的手都磨出了老繭。“手上不磨出老繭,別想學到真手藝。”

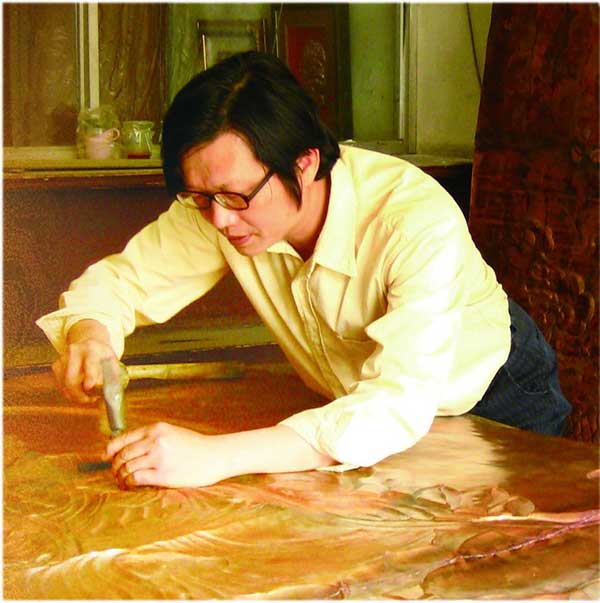

資料圖

凝聚金藝功底 藝術珍品走進百姓家

傳統金銀飾品工藝是中華文明史上古老而精美的手工技藝。它起源于兩漢,興盛于隋唐,輝煌于明清。揚州地區的傳統金銀飾品工藝水平歷來很高。經過歷代工藝大師的傳承和發展,江都技藝顯現出江南和江淮地域的特點,南柔北剛兼而有之。作品總體上呈現出“清秀典雅、精湛細膩、雅俗兼備、剛柔並濟”的獨特風格。

方學斌一直執著于傳統金屬工藝技藝的傳承和創新。1979年,方學斌開始獨立設計作品,創作了高達1米的大型金銀擺件《龍鳳呈祥》。1983年,方學斌設計制作的《鹿拉鳳車》榮獲江蘇省四新產品獎及第三屆全國工藝美術百花獎優秀創作設計獎。《汴河客舟》是方學斌最為珍視,也是耗費心血最多的作品。 “《汴河客舟》不但運用了江都金銀細工的一些傳統工藝,非常精美,而且又有很高的史料價值,是寫實的,窗戶開啟、桅桿可升起放下,按照比例放大後,可以下水使用。”該作品最終獲得了全國工藝美術百花獎優秀創作設計一等獎,引起了學術界、工藝美術界的轟動。

方學斌還帶領一批年輕藝師,拓展思路,不斷進取,並將金屬工藝古老的技藝,運用到多種公共環境和家居裝飾及樂器、文具等領域,取得很好的成績,為傳承、發展傳統特色技藝,做著不懈努力。

金銀細工需要傳承人 沉下心來最重要

“金銀工藝完全依靠純手工制作,無法機械化批量生產。對體力與智力都有要求,至少要學兩三年才能上手,很難吸引工人。現在想招一個肯沉下心來認真學手藝的都很難。” 方學斌認為,金銀細工的市場空間非常大,工藝的藝術價值高,也非常適合大眾收藏。然而,由于多年來缺乏相應的培養土壤,導致江都金銀細工一直養在深閨人不識。

原來的老同事都轉行了,方學斌卻初心不改,孜孜不倦地進行金屬工藝創作。 2008年,在多年的呼吁與申請下,經國務院批準,揚州金銀細工成為國家級“非物質文化遺產”的保護項目,方學斌被核定為“非遺”項目的傳承人。“現在情況有了好轉,但是對于未來,我並不樂觀。揚州金銀細工需要更大范圍內的關注與保護。”方學斌說。(責任編輯:劉禛)

[責任編輯:韓靜]