神十一回家|中國的航天器飛多高,中國人的頭就抬多高!

發布時間:2016-11-18 12:31 來源:中國軍網 冷熱貓 李瀟帆等

搭載2名航天員的神舟十一號飛船“回家”已進入倒計時,目前,位于內蒙古中部草原的主著陸場區參試設備狀態良好,迎接神舟十一號返回的各項工作準備就緒,已經具備執行任務能力。根據任務正常程序安排,神舟十一號飛船將于18日13時許在大西洋上空制動返回,經過約28分鐘進入主著陸場設備跟蹤范圍。今天就讓我們一起迎接神舟十一號飛船“回家”。

中國的航天器飛多高,中國人的頭就抬多高

□冷熱貓

抬頭仰望蒼穹,徵途如星辰浩瀚。神舟十一號飛船將于今天“回家”,結束它長達一個月的太空“旅行”。“也許有一天,人類會走出地球這個生命的搖籃,在廣袤太空中構建廣廈千萬間吧。”我不由地這樣想,腦海里突然浮現出了一句話:“我們中國的飛船飛得多高,我們海外華人的頭就會抬多高!”

這是楊利偉在紐約一個華人僑領的酒會上,一位白發蒼蒼的華僑拉著他的手流著眼淚說的。這句話深刻並且真實的反映了每一個海外僑胞的心聲:祖國強大了,他們在國外就越抬得起頭,祖國母親強大,身在海外的中華兒女也就有了堅強的後盾。因為他們知道,不論何時身在何處,他們永遠和祖國是一體的。

國強,華僑在外國人面前則腰桿挺的更直,頭才能抬得更高。

航天員景海鵬(左)、陳冬在出徵儀式上敬禮。中國軍網記者 岱天榮攝

(一)

二戰結束,冷戰開始,蘇美兩國開始激烈的軍備競賽,太空爭霸更為激烈,因為幾乎所有的軍事專家都認為,有別于過去制空權、制海權,更高的制高點是太空,誰控制了太空,誰就掌握了軍事主動權。

當時全世界有一種共識:航天器能飛多高,人類在太空舞臺的活動范圍就有多大。太空活動范圍越大,國家的國際地位就越高,安全獨立的係數就越大。

百年沉淪的中國用血淚換來“落後就要挨打”的教訓,從屈辱中站起來的中國人,清醒地看著這個世界——不努力發展航天事業,不努力在太空中佔有一席之地,中國人的腰桿永遠挺不起來。

1956年10月8日,回國後的錢學森受命組建中國第一個火箭、導彈研究所——國防部第五研究院並擔任首任院長,這標志著中國航天事業的創建。1958年,在黨的八大二次會議上,毛澤東主席發出“我們也要搞人造衛星”的號召……

國防部第五研究院辦公樓舊址

(二)

“火箭的運載能力有多大,航天的舞臺就有多大”前不久長徵五號運載火箭的成功發射更是證明了這句話。這是我國目前起飛規模最大、技術跨度最大、運載能力最大的大型運載火箭,它的運載能力比現役火箭提升了2.5倍以上,並且它已經在國際運載火箭家族中達到一流水準。然而回望我國運載火箭事業的起步階段,卻又讓人感慨萬千……

1958年,趙九章、衛一清等科學家從我國現狀出發,建議應先從探空火箭起步,逐步推進人造衛星及航天事業。但是航天運載技術很容易轉化為戰略導彈技術,世界各國對其封鎖都很嚴苛,就是花再多的錢,也不可能買到核心技術,更何況是當時一窮二白的中國?

“天行健,君子以自強不息。”在冷戰格局與西方技術封鎖的雙重壓力下,聶榮臻元帥說,搞國防尖端行業,不能把立足點放在外援上,那樣依附性太強,終究會被別人牽著鼻子走。周恩來總理也明確指出,發展科技,突破尖端要堅持“獨立自主、自力更生,立足國內”的方針。

就這樣中國人邁向太空的步伐開始跌跌撞撞起步了。1960年2月的上海,初暖乍寒。一撥人拿著自行車打氣筒,拼命地在為一枚火箭加注推進劑。這是一件多麼讓人不可思議的事兒,但是由于當時國家工業的落後,機電設計院沒有專業的加注設備,這種辦法純粹是無奈之舉。

盡管如此,誰又能想象在創業之初,當時的發射場設施簡陋到發電站是用蘆席圍成的,頂上只蓋了一張油布篷。就是靠這種艱苦奮鬥的精神,研究人員們竟然靠喊叫和手勢指揮,將火箭發射成功。雖然只是一枚試驗火箭,雖然它只飛到了4千米以上的高空,但中國人終于不用受制于人並且開始走上獨立自主的道路,中國人的頭終于也隨著這枚試驗火箭的升空,開始抬起。

(三)

“東風怒放,烈火噴萬丈。

霹靂弦驚周天蕩,聲震大洋激蕩。

莫道生來多難,更喜險峰競攀。

今日雕弓滿月,敢平寇蹄狼煙。”

這是1980年5月18日,我國第一次成功發射遠程火箭後,張愛萍將軍填的一首詞,當時在場觀看發射實況的人,激動地呼喊:“我們勝利了!”眾人歡呼之時,又有多少人清楚這勝利的背後,堆砌著多少心酸往事。

1973年4月,遠程運載火箭遙測導彈發射43秒後,因失穩而自毀,第二年,由遠程運載火箭改進的長徵二號火箭發射後,同樣出現失穩。這兩次失敗對于所有參試人員的打擊是巨大的,但是他們沒有被擊垮,經過長達一年沒日沒夜的苦戰,1975年11月26日長徵二號運載火箭進行第二次發射,並成功將中國第一顆返回式衛星送入預定軌道。

與前面的失敗比起來,更讓人窩心的是被人藐視。1978年,聶榮臻元帥率團赴美國參觀訪問,美國國家航天局局長告訴聶榮臻,氫氧發動機是國家機密,不能談,也不能看。在日本,在歐洲也遇到同樣的“遭遇”。

你的技術沒到那個水平,人家不會跟你交流,人家也不願意搭你這茬。後來長徵三號火箭研制成功,日本人、法國人主動找上門來談技術交流,美國宇航專家也不禁讚嘆,中國人搞得有特色,很巧妙。

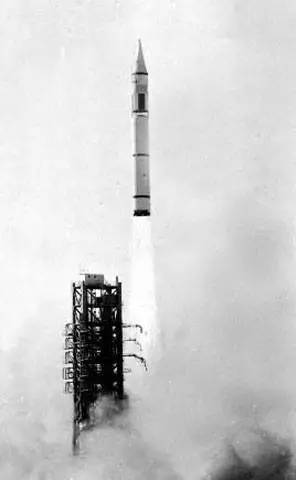

1980年5月18日至21日,中國向太平洋海域發射第一枚遠程運載火箭獲得圓滿成功。 圖為運載火箭點火起飛。

(四)

2003年10月,人類語言詞匯又添新成員,“taikonaut”一詞,在神舟五號飛船載著楊利偉從太空中“回家”的那一刻,被世界所認可。這個詞之後成為全世界對中國航天員的專用稱呼。它體現了中國航天事業的巨大進步。

這是由自行車打氣筒加注推進劑開始,經過長期艱苦卓絕的奮鬥,第一個中國人終于進入太空後,世界投來的讚許目光,也是世界對于強者的一種尊敬。或許有些國家和人會為此“酸勁十足”,甚至會想盡辦法遏制中國航空航天事業發展,這並不奇怪,這證明在他們內心里把中國當成了值得且必須敬畏的對手。

如今,神舟十一號將要“回家”了,此次任務更是為日後更好地掌握空間交會對接技術,開展地球觀測和空間地球係統科學、空間應用新技術、空間技術和航天醫學等領域的應用和試驗打下了堅實的基礎。中國載人航天“三步走”計劃正在一步步實施。神舟十一號飛行任務是中國載人航天“三步走”戰略中第二步的重要階段,它將為中國未來建造空間站奠定堅實基礎。據報道,等到國際空間站退役的時候,中國將是唯一一個在太空運行空間站的國家。

我們從一無所有到太空強國,撫今追昔,我們心潮澎湃,思緒萬千。半個多世紀的滄桑歲月,中國航天人以自力更生、百折不撓、勇于創新的精神,為國家奠定大國基礎,為我們能夠“抬頭見喜”構築起一道堅實的屏障。

我的腦海里突然浮現出了那位白發蒼蒼的華僑激動地握著楊利偉說話時的樣子,那句“我們中國的飛船飛得多高,我們海外華人的頭就會抬高!”不停在我腦中回響。不錯,中國人的頭抬起來了!未來,我們的頭還會越抬越高!

六十一甲子,航天再回首。中國航天事業走過了一條鮮為人知的成功之道,我們再也不用像長輩們一樣抬頭就看見敵人的飛彈。

“外國人能幹的,中國人為什麼不能幹!我們中國人難道比外國人矮一截嗎?”錢學森的話像是一聲驚雷,劃破隆冬季節的冰封,激勵著一代又一帶的航天人前仆後繼。

神舟十一號回家了,我們抬頭仰望星辰,未來,我們中國航天一定可以飛的更高,更遠!

相關鏈接

神舟十一號“回家”八個看點

看點一:神舟十一號白天返回

根據任務正常程序安排,神舟十一號飛船將于18日13時許在大西洋上空制動返回,經過約28分鐘進入主著陸場設備跟蹤范圍。

看點二:第一時間對航天員實施醫監醫保和醫療救護

航天員在軌駐留時間增加到33天,返回著陸後身體出現不適的概率較大,必須盡快搜索返回艙、盡快到達著陸現場,第一時間對航天員實施醫監醫保和醫療救護。

看點三:重力再適應直接到醫監醫保直升機上進行

針對航天員安全救援要求,調整了航天員救援流程,在打開返回艙艙門後,由醫監醫保人員對航天員進行醫學檢查,之後的重力再適應直接調整至條件更好的醫監醫保直升機上進行。在醫監醫保直升機上,進行脫艙內壓力服、重力再適應等醫監醫保程序。

看點四:航天員抬送椅由坐立式改進為半躺式

飛船返回時段正值冬季,著陸現場氣溫較低。針對返回著陸時航天員身體情況、天氣寒冷的實際,增加了現場保護措施,將航天員抬送座椅由坐立式改進為半躺式,添置了保暖型睡袋和蓋毯,並且預備了防風型專用雨傘

看點五:多種空中載體聯合飛行搜救

此次任務空中搜救載體包括8架直升機、2架無人機和1架固定翼飛機。針對多種載體聯合飛行,優化設計了空中協同搜索方案。主要採取3項措施:首先,設計了不同載體分層飛行的方案,將直升機、無人機和固定翼飛機的飛行航高設置在不同的高度上。其次,為避免航區飛行擁擠,優化設計了5架搜索直升先行起飛搜索、剩余3架直升機待命直飛落點現場的方案。第三,在待命布陣上,安排5架直升機在待命空域四角布陣,2架無人機分別在待命空域西北角、東南角待命搜索,確保無人機與直升機飛行全程的安全隔離。

看點六:無人機首次參加搜救任務

2架無人機在核心著陸區西北側和東南側空域待命,利用光學吊艙輔助進行視頻搜尋,同時1架運輸機在著陸區上空搜索返回艙信標信號,輔助提供搜索定向信息。

看點七:首次運用4G通信係統參試

此次任務給主著陸場增加了光學測量設備,特別是新配了4G通信係統,具有傳輸速率高、帶寬大、穩定性高的顯著優勢,能夠將各類搜救信息推送到4G係統的手持終端上,明顯增強了搜救指揮和通信保障手段。

看點八:分三路分隊同時後送北京

任務中,航天員身體狀況正常時,通過直升機和固定翼飛機接力後送至北京,返回艙著陸後24小時內將空間應用有效載荷轉運至北京,同時返回艙通過專列運送至北京,三個分隊同時行動,整個過程組織協同復雜、銜接緊密。

(相關鏈接來源為軍報記者)

中國軍網微信(zgjw_81)出品

策劃:曲延濤 錢宗陽

作者:冷熱貓 李瀟帆 鄒維榮

編輯:陸金路

編審:曲延濤

[責任編輯:韓靜]