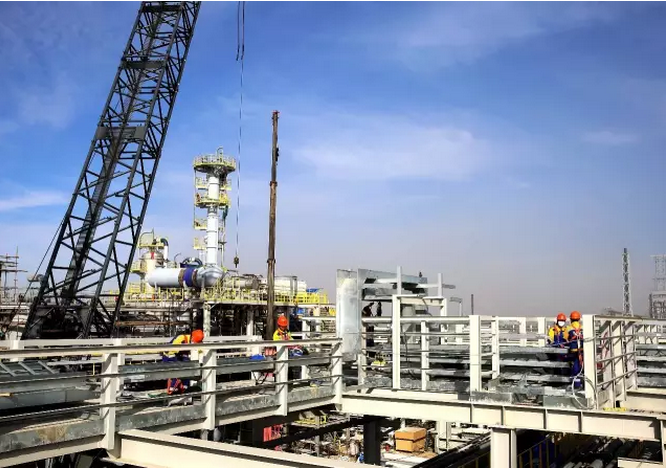

中新社記者 劉震 攝

兩年前,李克強與哈薩克斯坦總統納扎爾巴耶夫會談,兩位領導人將中國優勢產能與哈國基礎設施需求對接達成“中哈產能合作”計劃,由此大大豐富了‘絲綢之路經濟帶’建設和哈薩克斯坦‘光明之路’新經濟政策對接合作的內涵,——這也是國際產能合作概念和外交實踐的肇始。難怪有人說,如果一定要在李克強經濟外交名片上印什麼頭銜的話,那麼可以印上“國際產能合作的推動者”。

推動國際產能合作,是順應全球經濟大勢的一種戰略考量。在去年12月的鄭州上海合作組織總理會上,中國提出搭建上合組織產能合作平臺,即得到各方積極響應。

因為這對于區域經濟合作滯緩的上合組織來說,無疑注入了發展的高能燃料:經濟和安全兩個輪子同時轉起來。

這一戰略的出發點呼應中亞各國的利益需要,即滿足中亞國家提升工業化水平、推動產業升級的利益需求。

中新社記者 文龍傑 攝

具體而言,就是將優質產能、集成技術和工程建設能力與各成員國的發展需求結合起來,打造包括立項投資、建廠生產、銷售和配套服務在內的“一條龍”合作模式,幫助中亞國家提高工業生產能力,形成自主產業鏈。

這一點上,中國與哈薩克斯坦產能合作堪稱典范,雙方已達成52個產能合作項目,總金額超過300億美元。

擁有先進水平的、性價比高的裝備產能的中國,與有著鋼鐵、水泥、平板玻璃生產以及火電等大型基礎設施項目、發展農產品深加工合作等巨大需求的哈薩克斯坦緊緊握手,結成利益共同體。

與其他中亞國家產能合作早期合作收獲項目也在推進,比如,中國企業在烏茲別克斯坦承建的電站、在吉爾吉斯斯坦承建的煉油廠、在塔吉克斯坦承建的水泥廠以及中烏正在合建工業園區等也都運作良好。

國際產能合作有利于推動中國裝備走出去,同時助力中亞國家工業化進程;長遠來看,產能合作還將成為與中亞地區經貿合作的重要支柱,形成該地區經濟發展的增長極。

中新社記者 文龍傑 攝

何種戰略邏輯使得一個大國總理如此鐘情于國際產能合作並將其置于對外經貿合作的主打呢?

國際產能合作是一種國際產業轉移與對外直接投資相結合的新模式,國家之間產業互通有無、調劑余缺、優勢互補,是一種市場行為。

根據美國經濟學家雷蒙德·弗農(Raymond Vernon的梯度轉移理論:每個國家和地區都處在一定的經濟發展梯度上,世界上每出現一種新行業、新產品、新技術都會隨著時間的推移,由處在高梯度地區向低梯度地區傳遞。

按照這個規律,產業和產品依次在發達國家、較發達國家和發展中國家間進行轉移。

第一,二戰以來,在全球范圍內發生過三次較大規模的產業:20世紀50年代美國將鋼鐵、紡織等傳統產業向日本、聯邦德國等地區轉移;

第二,上世紀60年代日本、聯邦德國向亞洲“四小龍”和部分拉美國家轉移輕工、紡織和機電等勞動密集型加工產業;

第三,上世紀80年代以後美、歐、日等發達國家和亞洲“四小龍”等新興工業化國家(地區)繼續把勞動密集型產業和一般技術密集型產業向發展中國家轉移,特別是把加工制造業和電子信息產品制造業向中國內地轉移,是為第三次產業轉移。

以上三次產業轉移的結果是,包括日本、德國、“四小龍”、中國這些當時的產業轉移承接地,都實現了經濟長期高速增長並成為下一次產業轉移的高梯度國家。尤其中國,持續的產業轉移和全球化,使得中國在制造業低端加入全球價值鏈,與全球產業實現對接和融合而成為“世界工廠”,並超過日本成為全球第二大經濟體。

中新社記者 文龍傑 攝

在國際金融危機後,出現了第四次全球產業轉移。此次產業轉移成因復雜。一般認為,主要是中國人口紅利消退、勞動力成本增加,融資、用電、能源、物流和土地等其他成本大幅攀升,企業利潤空間嚴重壓縮的一種尋求生存性的轉移。

與前三次的產業轉移由經濟發達國家向新興發展國家轉移不同,此次具有明顯的雙向轉移特點:一方面勞動密集型的、以出口或代工為主的中小制造企業由中國向東南亞、印度等勞動力和資源等更低廉的發展中國家轉移,以及中國沿海地區向中西部地區大規模的產業轉移為主要特徵(這也是一種國內價值鏈的構建過程);另一方面一部分歐美高端制造產業則在“再工業化”戰略的引導下大批回流本土。

國際產能合作即應運而生于全球經濟發展變化這樣一個宏大背景。

對內而言,國際產能合作與國際直接投資能夠推動中國產業實現轉型升級,通過持續不斷的科技、制度與管理創新推動產業邁向中高端水平,大幅度提高勞動生產力,就能跨越中等收入陷阱。

國務院常務會多次透露這樣信息:借助國際產能合作,積極參與全球市場競爭和價值鏈重構,是推動國內產業轉型升級、促進中國經濟邁向中高端的重大機遇。

中國把過剩優質產能轉移到一些缺少這些產能的國家,可以推動東道國產業發展,填補當地市場需求,減少進口,可以增加當地稅收,促進當地經濟發展,還有利于降低基礎設施建設成本,也有利于擴大內需、增加就業,提升工業化水平。這種基于全球視野的包容性發展理念,勢必給中國帶來更多新的發展紅利。

國際產能合作還有助于各國推進結構性改革和調整,對于打造全球經濟和各國發展新的增長點大有裨益。

全球經濟處于深度調整和轉型之中,各國都有通過基礎設施建設拉動本國經濟恢復的這種需求。

中國國際產能合作和裝備制造“走出去”正好迎合發達國家致力于再工業化和基礎設施更新升級。

發展中國家正加緊實現工業化、城市化進程,對發展工業能力和城市交通等基礎設施的需求強勁,需求規模巨大。但由于這些發展中國家缺乏資金和負擔得起的裝備和技術,這些需求很大程度上被抑制了。因為這種需求不是傳統貿易、投資方式所能夠滿足的,只能通過合作方式實現優勢互補和合作共贏。

李克強曾在英國《經濟學人》發表署名文章《中國經濟的藍圖》強調:“通過國際產能合作,將中國制造業的性價比優勢同發達經濟體的高端技術相結合,向廣大發展中國家提供“優質優價”的裝備,幫助他們加速工業化、城鎮化進程,以供給創新推動強勁增長。”

中新社記者 文龍傑 攝

作為開放式的國際產能合作,可以通過聯合發展中國家與發達國家的國際產能和第三方合作實現。

中國處于工業化中期,擁有處在世界中端的工業生產線和裝備制造水平,像德國、法國等發達國家則處于高端水平,而大多數發展中國家尚處在工業化的初期。中國的中端裝備與發達國家的先進技術和核心裝備結合起來可以共同開發第三方市場。

對中國來說,存量資產得到盤活,產業鏈邁向中高端;于發達國家而言,意味著更多出口與就業;而第三方市場則獲得更高性價比的裝備與工業生產線,滿足自身工業化需求。

命運共同體從來以利益共同體為前驅。中國應以大國風范和思維來考慮區域經濟合作,在互利共贏的基礎上,向中亞、中東歐等地區提供更多的發展機會,唯此方談得上中國在這些地區利益的實現和增進,以此為基底的命運共同體的構築才可能出現。

這一點來看,推進包括國際產能合作、基礎設施建設在內的區域經濟深度合作,其本身就是一種合作觀念、合作方式的創新,這種創新將重塑中國與中亞、中東歐(16+1合作)國家關係形態,進而在新的起點再構中國與上述國家關係的未來。(博士後、北京大學國家治理協同創新中心研究員 朱寧)

[責任編輯:李帥]